राहुल सांकृत्यायन (1893-1963) और धर्मानंद कोसंबी (1876-1947) दोनों समकालीन हैं। धर्मानंद कोसंबी राहुल जी से सत्रह वर्ष बड़े थे, उनसे सोलह वर्ष पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। दोनों के अध्ययन, चिंतन और लेखन के क्षेत्र बहुत कुछ समान थे। दोनों के ध्येय एक थे, संघर्ष एक जैसे थे। दोनों चिर यायावर, दोनों ने पढ़ाई के लिए घर छोड़ा, परिवार से मुंह मोड़ा। दोनों का औपचारिक अध्ययन बिल्कुल नहीं हुआ, पर विद्याव्यासंग एक दुर्निवार आवेग की तरह दोनों के भीतर जीवन भर रहा। राहुल जी की तरह धर्मानंद बुद्ध के प्रति आस्थाशील रहे, अध्ययन की ललक मन में लिए वे भी नेपाल, लंका, रूस, अमेरिका आदि देशों की खाक छानते रहे, पालि और बौद्धदर्शन के प्रामाणिक व्याख्याकार के रूप में जाने पहचाने गए, राहुल जी की तरह ही मार्क्सवाद तथा समाजवादी विचारधाराओं ने भी धर्मानंद को खींचा।

धर्मानंद अपनी विकट संघर्षों से भरी जीवन यात्रा में राहुल जी से कभी टकराए हों या दोनों को एक दूसरे की जानकारी भी थी, इसका पता नहीं चलता। धर्मानंद कोसंबी तथा राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और जीवन रेखाओं में बहुत समानताएं हैं, उसके साथ ही ये अपनी विलक्षणता में बहुत अलग भी हैं, जैसे दो ध्रुव हों।

राहुल जी को जो गलत लगा, उसके खिलाफ वे तन कर खड़े हो गए। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, रूढ़िवादी उनके सामने टूट गए। धर्मानंद कोसंबी के भीतर एक स्त्री का मन था, बुद्ध की करुणा भी थी। वे बुद्ध की तरह परिवार और पत्नी को छोड़ कर गए, ज्ञान साधना भी की, पर फिर परिवार की सुध ली, संसार में लौट भी आए, पर संसारी नहीं हो सके। राहुल जी की शिष्य परंपरा नहीं बन सकी, वे अपने में इतने विलक्षण थे कि उनके जैसा शिष्य मिलना संभव ही न था। धर्मानंद कोसंबी ने पालि और बौद्ध धर्म दर्शन के क्षेत्र में सुयोग्य शिष्य पैदा किए, जिनमें से कुछ तो देश के दिग्गज पंडित बने। इसके साथ ही बार-बार परिवार छोड़ कर यायावरी करते रहने के बावजूद धर्मानंद ने एकपत्नीव्रत निभाया, परिवार की फिक्र भी खूब की, यहां तक कि स्वयं का मन न होने पर भी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसे तीर्थयात्रा पर ले गए। गरीबी और भुखमरी से लगभग जीवनभर धर्मानंद को संघर्ष करना पड़ा।

हिंदी जगत का दुर्भाग्य है कि वह धर्मानंद कोसंबी से ज्यादा परिचित नहीं है। हिंदी में धर्मानंद पर कहीं विशद चर्चा हुई हो ऐसा नहीं लगता। धर्मानंद ने मराठी और गुजराती में आत्मकथाएं लिखीं, खुलासा नाम से मराठी में संस्मरण लिखे। बौद्ध धर्म और दर्शन पर उनका अंग्रेजी, मराठी औऱ गुजराती में लिखा साहित्य इस विषय पर राहुल जी के द्वारा प्रणीत साहित्य से बहुत ज्यादा है। उनकी रचनाओं में से तीन को छोड़ कर किसी का हिंदी अनुवाद भी नहीं हुआ।

उन पर हिंदी में जीवनी लिखना अपने आपमें चुनौती का काम है। धर्मानंद की आत्मकथा निवेदन में उनके 1914-15 तक के इक्कीस वर्ष की आयु तक के जीवन का ही वर्णन है, गुजराती आत्मकथा में उसके बाद लगभग 42 वर्ष की आयु तक के जीवन का। उनके प्रशंसक और परम मित्र सुक्थणकर ने उनकी मराठी में जीवनी लिखी है, तथा उनकी पौत्री या नातिन मीरा कौसंबी ने उनकी आत्मकथा ‘निवेदन’ का अंग्रेजी अनुवाद किया है। प्रस्तुत जीवनी में मूल मराठी पुस्तक ‘निवेदन’, सुक्थणकर की मराठी में लिखी जीवनी तथा मीरा कौसंबी के निवेदन के अंग्रेजी अनुवाद का उपयोग किया गया है।

दुख ही जीवन की कथा रही

बुद्ध ने अटूट ऐश्वर्य में अपना आरंभिक जीवन बिताया, फिर भी उन्होंने इस सत्य को बहुत जल्दी जान लिया कि जीवन और जगत दुख के ताने-बाने में बुना हुआ है। धर्मानंद को जन्म लेने के बाद से इस सत्य का विकट नग्न रूप में सामना करना पड़ा।

धर्मानंद कोसंबी का जन्म गौड सारस्वत ब्राह्मण परिवार में दामोदर रामचंद्र कोसंबी के कनिष्ठ पुत्र के रूप में गोवा के संखवाल गांव में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर था, माता का आनंदीबाई। दामोदर के सात संतानें थीं – पांच लड़कियां, दो लड़के। धर्मानंद इनमें सबसे छोटे थे। उनको जन्म देते ही उनकी मां कुछ ऐसी बीमार हुईं कि स्तनपान कराने में भी असमर्थ हो गईं। धर्मानंद छह महीने के भी नहीं हुए थे कि उनके एक पैर में पस पड़ गया। उनको दूध पिलाने के लिए धाय की व्यवस्था की गई।

गांव में जिस बस्ती में धर्मानंद का परिवार था, उसमें आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवार ही अधिक रहते थे। पूरे मुहल्ले में तीन ही ब्राह्मण परिवार थे, शेष पिछड़ी जाति के लोगों या ईसाइयों के घर थे। धर्मानंद पिछड़ी जाति के बच्चों के साथ खेल-कूद कर बड़े हुए। शरीर से वे बहुत ही कमजोर थे, अक्सर बीमार पड़ जाते और बीच-बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता।

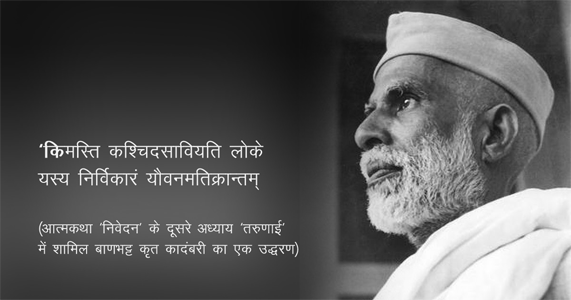

मराठी में लिखी अपनी आत्मकथा ‘निवेदन’ के दूसरे अध्याय में धर्मानंद अपनी तरुणाई का वर्णन करते हैं। इसके तारुण्य शीर्षक के नीचे उन्होंने बाणभट्ट की कादंबरी से यह उद्धरण रखा है –

किमस्ति कश्चिदसावियति लोके यस्य निर्विकारं यौवनमतिक्रान्तम्।

हिंदी में अर्थ होगा – क्या कोई इस संसार में ऐसा है जिसका यौवन निर्विकार गुजर गया हो?

किशोरावस्था में परिवार की जिम्मेदारियां कमजोर कंधों पर आ गईं। खेती में भी खटना पड़ता था, पुश्तैनी संपत्ति के नाम पर नारियल के पेड़ों का बाग था, उसे संभालना पड़ता था। विवाह करना बिलकुल नहीं चाहते थे, चौदह वर्ष की आयु में बाला बाई नामक कन्या से जबरन उन्हें परिणय के बंधन में बांध दिया गया। इस बात से धर्मानंद और भी अवसाद से घिर गए।

गांव में सोहबत अच्छी नहीं थी, संगी साथी लड़के अशिक्षित और नीची जात के थे। धर्मानंद उनकी संगत में कुछ बिगड़ भी गए। निवेदन में वे बेबाक होकर लिखते हैं- ऐसा नहीं कि मैं ताड़ी पीने लगा या अन्य दुराचार करने लगा होऊं, पर उन लोगों की बेहद गलीज भाषा का मुझ पर बहुत खराब असर हुआ। मेरे मन में कुकल्पनाएं पलने लगीं। घर में परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता था, इसलिए कोई कायिक दोष मुझसे नहीं हुआ, पर मानसिक दोष होता रहा जिसका विषाक्त फल मैं आज तक भोग रहा हूँ।

पर जल्दी ही वे अपनी दुर्बलताओं से उबर गए। साहित्य ने उन्हें उबार लिया। पर घर परिवार था, खेती और ढोर-डांगर की देखभाल का काम था, धर्मानंद अध्ययन के लिए अपनी ललक को अपने भीतर ही दबा कर मन मसोस कर गृहस्थी में खटते रहे। शरीर ने कई रोग बचपन से ही पाल लिए थे – उनके कारण एक अलग बेचैनी बनी रहती। गांव में इलाज की ढंग की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें एक बार यह लगा कि तुकाराम की जीवनी पढ़ने से उनकी शारीरिक व्याधियां दूर होती जा रही हैं। तो तुका की जीवनी बार-बार पढ़ते। तुका के अभंग और गाथाएं उन्हें याद हो गईं।

मराठी की किताबें और पत्रिकाएं जो भी मिल जातीं, पढ़ते रहते, जीवन में विश्वास बनाए रखने का उस समय यही एक माध्यम उनके लिए था। गांव में साहित्य के नाम पर ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं होता था। पहली किताब जो पढ़ी, वह थी- अरबी भाषेतील सुरस व चमत्कारिक गोष्टी। उसके बाद रामचंद्र पांडुरंग वैद्य की मासिक किताब पथ्यबोध हाथ में लग गई। ‘इस पुस्तक में गुप्तरोग शीर्षक कविता मेरे लिए पथ्य बन गई। अब बुरी संगत में होने वाली गोष्ठियां जिनमें रस आता था, वे दुखदाई लगने लगीं।’

किताबें पढ़ने का चस्का बढ़ता ही जा रहा था, किताबें उन्हें उस संसार में ले जातीं, जहां वे अपनी रोजमर्रा की भयावह दुनिया से कुछ समय त्राण पाते। धर्मानंद बताते हैं कि यह चस्का खुद ब खुद लग गया, कोई प्रेरित करने वाला नहीं था। जो किताब हाथ में आती पढ़ डालते। इंदुप्रकाश छापेखाने से छपीं तुकाराम की गाथाएं घोटते और उनमें जीवन का अवलंबन खोजते। फिर भी वे यह समझ रहे थे कि उनका दायित्व अभी तो बस परिवार का भरणपोषण भर है। सामाजिक सुधार, स्वदेशहित के लिये साधना, धार्मिक सुधार उनके लिए नहीं है।

इस बीच स्वदेशी का आदर्श भी मन में उतर चुका था। छोटे से गांव में उत्तम खादी कहां मिलती? निहायत मोटा खद्दर पहने रहते। उनके पहनावे और रहन-सहन को लेकर गांव में हँसी होती। धर्मानंद किताबों में अपने को खपाए रखते। मराठी की कविता जहां जो मिल जाती, पढ़ डालते। वामन और मोरोपंत को पढ़ा। संस्कृत पढ़ने के लिए बड़ा मन हुआ, पर संस्कृत की पढ़ाई की कहीं कोई व्यवस्था गांव में नहीं थी- ऐसी किताबें भी सुलभ न थीं, जिन्हें पढ़ कर संस्कृत सीख लें। भंडारकर साहब का रघुवंश मराठी अनुवाद के साथ मिल गया। फिर तो अनुवाद पढ़ते-पढ़ते धर्मानंद ने उसके मूल के कई श्लोक रट डाले। पर जैसे-जैसे किताबें पढ़ते जाते, अपने स्वयं के जीवन को लेकर मन में असंतोष बढ़ता जाता। वे अपनी तुलना विष्णु शास्त्री और आगरकर आदि से करते, तो लगता –

‘कहां वे लोग और कहां मैं। मैं उनकी तरह देशसेवा क्यों नही कर पा रहा हूँ? मैं तो पशुतुल्य जीवन जी रहा हूँ।’ उनकी मनःस्थिति महाभिनिष्क्रमण के लिए आकुल सिद्धार्थ के जैसी होती जा रही थी। आधी रात को अक्सर नींद खुल जाती, छाती जोर से धड़धड़ करके धड़कने लगती, फिर नींद नहीं आती, यह क्रम रोज–रोज होने लगा। ‘ऐसी हालत में मैं गुड़गुड़ी का भक्त बन गया। पर गुड़गुड़ी पीने से छाती की धड़कन कम न होती, बल्कि और बढ़ जाती।’

इस बीच संस्कृत पढ़ने की इच्छा बलवती होती जा रही थी, भंडारकर की पुस्तक से आरंभिक संस्कृत सीख ली थी, जिससे ज्ञानपिपासा और तीव्र हो गई थी। पढ़ने के लिए धर्मानंद ने गांव छोड़ दिया। 1894 में कोल्हापुर पहुंच गए। वहां महालक्ष्मी मंदिर में रुके थे। पास में न दमड़ी थी, न ठहरने की व्यवस्था। कोंकणस्थ चित्तपावन ब्राह्मण छात्र उस मंदिर में रहते थे। मंदिर में जो भोजन बांटा जाता, उसको खाकर वे गुजारा करते, जब मुफ्त का भोजन नहीं मिलता, तो ‘भवति भिक्षां देहि’ की पुकार द्वार द्वार पर लगा कर भीख मांगते। धर्मानंद को यह सब नहीं सुहाया। भोजन की बेढब व्यवस्था उनके स्वास्थ्य के लिए घातक थी। तिस पर गांव घर, जिसे पीछे छोड़ आए थे, उसकी स्मृतियां मोह के बंधन बन कर उन्हें खींचने लगतीं। अंत में गांव लौट आए। इस बीच उनके पिता उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े थे, वे भी वापस लौटे। हताश धर्मानंद ने सोच लिया कि गांव में खप जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। पर अगले साल 1996 में गांव सूखे और अकाल की चपेट में आ गया। 1997 के साल में बारिश हुई तो महामारियां फैल गईं। धर्मानंद घर में बीमार पड़े सदस्यों की सेवा करते-करते पस्त हो चले। महामारी में उनकी साली चल बसी। ‘निवेदन’ में धर्मानंद लिखते हैं- ‘गांव में लोग एक के बाद एक मरते जाते, लोग उनके मरने पर रोते तो मुझे अचरज होता। जब मृत्यु जीवन का अकाट्य नियम है, तो उस पर कोहराम क्या मचाना? पर जब मेरे ऊपर गुजरी, मेरी साली नहीं रही, तो मैं अपने आपको रोक न सका, मैं मन से टूट गया।’ सोचते कि बुद्ध ने तो लोगों को मृत्यु के भय से निजात दिलाई थी, पर बुद्ध का संदेश भी राहत नहीं दे पा रहा था। इसी बीच पिता को लकवे ने जकड़ लिया, और अगस्त 1898 में वे परलोक सिधार गए। धर्मानंद को अवसाद ने घेर लिया, जीवन व्यर्थ लगने लगा, घर-परिवार, कामकाज किसी में रुचि नहीं रह गई।

बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक पढ़ी, उससे बुद्ध उनके चित्त में उतरने लगे। बुद्ध की मूर्ति मन में कल्पित करके उसका ध्यान करते रहते और बुद्धचरित का बार-बार वाचन करते। चरम हताशा में बुद्ध का ध्यान सदा बना रहता। घर-गृहस्थी से विरक्ति बुद्ध के प्रति उनकी आस्था को और मजबूत बनाती जा रही थी। बुद्ध अंतिम शरण लगते। मराठी में छपी महात्मा बुद्ध की जीवनी ने उनके मन पर गहरा असर डाला। बुद्ध की तरह जीवन के सत्य की खोज के लिए तीव्र इच्छा से मन आवेष्टित हो गया।

कोल्हापुर में ज्ञान की पिपासा को तृप्त करने के लिये संभावनाएं खुली थीं। पर वहां अधिक समय टिक नहीं पाए। 1896 में सारे देश में अकाल की स्थिति और फिर प्लेग ने धर्मानंद को अवसाद से भर दिया था। कई कई दिनों तक भोजन नहीं करते थे। अन्नद्वेष या डिस्पेप्सिया की बीमारी ने शरीर में घर कर लिया। शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था, मुख निस्तेज हो गया था। ऊपर से घर की आर्थिक स्थति बहुत खस्ता थी। धर्मानंद कर्ज के बोझ से दबे जा रहे थे। वे कई बार दिन भर घने जंगल में जा कर बैठे रहते, घर आते तो गुमसुम बने रहते। गांव में चर्चा होने लगी कि लड़का बौरा गया है। अंत में अपने शुभचिंतक विष्णु नाईक की मदद से किसी तरह कर्जा पटा कर उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया। इस बीच एक घटना ऐसी हुई कि गांव छोड़ने का निश्चय पक्का हो गया। सखाराम लाड पढ़ाई पूरी करके डाक्टर बन गए और उन्होंने गांव में अपना धंधा शुरू किया। सखाराम लाड उनके साले थे। वे पुर्तगाल हो आए थे। वहां से आकर वे धर्मानंद के घर में तीन महीने रुके थे। फिर पास के गांव में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 26 अक्टूबर 1899 के दिन माणिक – धर्मानंद की पुत्री और पहली संतान का जन्म चिखली में सखाराम के चिकित्सालय में हुआ। उसके षष्ठीपूजन के दिन धर्मानंद ने चार गृहस्थों के और डॉ. लाड के साथ एक पंक्ति में बैठ कर भोजन किया। इस पर बिरादरी के लोगों ने बावेला मचा दिया। धर्मानंद को जात के बाहर करने का आज्ञापत्र जारी कर दिया गया। उनके साथ के दो तीन गृहस्थ तो प्रायश्चित के लिए तैयार हो गए। धर्मानंद तथा उनके एक मित्र डॉ. काशीनाथ लाड ने प्रायश्चित करने से इंकार कर दिया। उस बात से उनके स्नेही स्वजन भी उनसे बहुत चिढ़ गए। नवंबर 1899 में धर्मानंद ने पुणे जाने का निश्चय कर लिया। उनके विश्वस्त सहायकों में भिकू नाईक ने दस रुपए और विष्णु नाईक ने पंद्रह रुपए दिए। चलते समय जन्मभूमि गोवा को प्रणाम किया। एक पुरानी बही में रोजनामचा लिखते थे, उसमें घर छोड़ने के पहले अपनी संतानों को पहले दिए गए संदेश भी लिखते जाते।

महाभिनिष्क्रमण

धर्मानंद गांव छोड़ कर जा रहे थे। सोचते थे कि अब लौट कर आ पाएंगे या नहीं, उनको लगता जन्मभूमि उन्हें पुकार रही है। मन आकुल व्याकुल होने लगता। 3 दिसंबर 1899 के दिन पुणे पहुंचे थे। सोचते थे कि जो भी काम मिलेगा- भले ही क्लर्की का हो- करेंगे और संस्कृत पढ़ेंगे। पुणे में कुछ परिचितों ने सहायता की, कुछ ने टके-सा जवाब दिया। एक रेडकर साहब थे, उनके घर टिकने की व्यवस्था बनी। नौकरी ढूंढने के लिए दर दर भटकते रहे, सुधारक अखबार के दफ्तर में गए, जिसे आगरकर निकालते थे। पर कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अंततः सात-आठ दिन बाद संस्कृत के युगपुरुष डॉ. रामकृष्ण गोपाल भंडारकर से भेंट हुई। भंडारकर के बंगले पर जाने के पहले अपनी सारी दशा का वर्णन करते हुए एक पत्र उनके नाम लिख लिया था। बंगले पर पहुंचे तो मराठी में लिखा वह पत्र उनके हाथ में दिया। पत्र का समापन ज्ञानेश्वरी के नवें अध्याय की इस पांचवी ओवी से किया गया था –

प्रभु तुमची सुखामृताचे डोहो। म्णोनि आपुलिया स्वेच्छा बोलार्वो लाहो।

एथही सलगी करू बिहों। तरी निवों कैं पां।

भंडारकर ने चिट्ठी पढ़ी, धर्मानंद को भीतर बुलाया और पहला सवाल जो किया वह था – तुम गोवा के माणस हो, पर इतनी शुद्ध मराठी कैसे लिख लेते हो? फिर धर्मानंद की सारी पृष्ठभूमि समझ कर बोले- केवल संस्कृत सीखने में सात वर्ष का समय लगेगा, सात वर्ष में तुम पंडित हो जाओगे। तुम्हें घर जाने के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी, केवल विद्याभ्यास करने के लिए मदद मिल जाएगी। इसके लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मैं हर महीने एक या दो रुपया दूंगा, दूसरे गृहस्थों से हर महीने पांच सात रुपये मिल जाया करेंगे।

धर्मानंद मुदित मन से रेडकर के घर लौटे। उस दिन से भाग्यचक्र ने पलटा खाया। भंडारकर ने लघुसिद्धांतकौमुदी की किताब के साथ संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य के लिए एक चिट्ठी दी थी। संस्कृत पाठशाला के मुख्य अध्यापक थे प्रकांड पंडित वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर। वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने उन्हें महादेव शास्त्री के सुपुर्द कर दिया। धर्मानंद उनके सान्निध्य में लघुसिद्धांतकौमुदी का अभ्यास करने लगे। दो महीने हो गए, कौमुदी का अर्थ खुलता ही नहीं था, फिर भी निराश नहीं थे। रेडकर का घर पाठशाला से बहुत दूर था। भंडारकर ने प्रार्थना-समाज के भवन में टिकने की व्यवस्था करा दी।

रामकृष्ण गोपाल भंडारकर रानाडे के साथ महाराष्ट्र में प्रार्थनासमाज आंदोलन के प्रवर्तक थे। भंडारकर जी के पुत्र श्रीधर भंडारकर चाहते थे कि धर्मानंद प्रार्थना-समाज की सदस्यता स्वीकार कर लें। धर्मानंद ने स्पष्ट कहा कि उनकी बुद्ध में श्रद्धा है, प्रार्थना-समाज के अनेक उद्देश्यों से वे सहमत हैं, पर उनका लक्ष्य बौद्धधर्म का अध्ययन है।

प्रार्थना समाज के लोग उनकी बुद्ध के लिए लगन को पसंद नहीं कर रहे थे। धर्मानंद को लगा कि पुणे से भी दाना-पानी उठ गया है। इस बीच उन्होंने भंडारकर की दी हुई लघुसिद्धांतकौमुदी की पूरी नकल तैयार कर डाली। पास में सिर्फ दो जोड़ी कपड़े रखे, बाकी सामान प्रार्थना समाज के चपरासी बलवंत राव पंवार को दे दिया। पंवार की मदद से अपने कपड़ों की जोड़ी को पीले रंग में रंगा, शिखा कटवा दी, जनेऊ उतार दिया। प्रार्थना-समाज में सुने उपदेशों का मन में असर बना रहा। खास तौर से फरवरी 1900 में प्रार्थना-समाज के पूर्वसचिव गोडबोले के वर्षश्राद्ध के अवसर पर भंडारकर जी ने तुकाराम के दो अभंग सुना कर उनके आधार पर जो उपदेश दिया था, वह साथ बना रहा।

1 मार्च 1900 के दिन पुणे त्याग दिया। पैसा नहीं था, मराठी, कोंकणी और संस्कृत के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते थे। इच्छाशक्ति के बूते पर कमजोर शरीर को ठेलते हुए ग्वालियर पहुंचे। शरीर रोगों से जर्जर था। ग्वालियर में डॉ. वागले से परिचय निकल आया। वागले जी की चिकित्सा से लाभ हुआ। धर्मानंद ने गुड़गुड़ी (चिलम) पीना छोड़ दिया था, उसके स्थान पर बीड़ी फूंकते थे। डॉ. वागले ने बीड़ी छोड़ देने की सलाह थी। बड़ी मुश्किल से बीड़ी की लत छूट सकी।

ग्वालियर के शास्त्री जी ने धर्मानंद का बौद्ध भिक्षु का लिबास देख कर उन्हें संस्कृत पढ़ाने से साफ मना कर दिया। लाचार धर्मानंद ने 17 दिसंबर 1900 के दिन ग्वालियर भी छोड़ दिया और संस्कृत की पढ़ाई पूरी करने के लिए काशी चल पड़े। यह बात अब तक समझ में आ गई थी कि भिक्खु का बाना धारे रहने से पंडित संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए फिर से जनेऊ पहन लिया, रास्ते में प्रयाग में रुक कर मुंडन कराया और माथे के पीछे शिखा झूलती दिखे इसके लिए कुछ केश रहने दिए। जिस नाई से मुंडन कराया था, वह इनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। लिहाजा सिर के पीछे का स्थान जहां-जहां शिखा या चोटी रखी जाती है, उसने सफाचट कर दिया और माथे के बीच केश की लट छोड़ दी।

ग्वालियर से काशी पहुंचे। काशी में आरंभ में कोंकणस्थ ब्राह्मण सखाराम भाट के यहां रुके। अन्नसत्र में फोकट का भोजन कर लेते। बाद में एक मठ में रहने की जगह मिल गई। काशी के मूर्धन्य विद्वान गंगाधर शास्त्री तैलंग से अध्ययन प्रारंभ किया, शास्त्री जी के बेटे पंडित ढुंढिराज शास्त्री का भी स्नेह उन्हें मिला। अन्नसत्र में भोजन पाने के लिए अपमानित बहुत होना पड़ता था। सोने के लिए पुराने चिथड़े जोड़ कर दो तकिए बना लिए थे। अपनी आत्मकथा में धर्मानंद लिखते हैं- ‘दोनों तकिए पत्थर के मुकाबले तो कुछ मुलायम ही थे, और अन्नसत्र का भोजन भूसे के मुकाबले तो स्वादिष्ट था ही।’ इसके आगे वे मराठी की एक कहावत उद्धृत करते हैं जिसमें कहा गया है कि भूखे को भूसा काफी और सोने को पत्थर काफी।

सत्र में एक पैसा रोज दिया जलाने के लिए तेल खरीदने के प्रयोजन से मिलता था। धर्मानंद और दूसरे निर्धन छात्र उसे भी बचा लेते, अंधेरे में सो जाते। एकादशी के दिन सत्र में भोजन नहीं मिलता, तब पंद्रह दिन में संचित पैसे काम आते।

कोल्हापुर के कल्याण शास्त्री अक्सर काशी आते रहते थे। धर्मानंद की उनसे भेंट हो गई। धर्मानंद की मेधा से वे प्रभावित हुए, सिद्धांतकौमुदी की पुस्तक खरीद कर दी। जीवन भर यह पुस्तक धर्मानंद के काम आई। कल्याण शास्त्री जब-जब आते धर्मानंद के अध्ययन की प्रगति के बारे में दरियाफ्त करते। धर्मानंद से हर बार प्रभावित होते। यह भी कहते कि यहां की पढ़ाई समाप्त करके कोल्हापुर आओ, तो मैं तुम्हें पचास-साठ रुपये महीने की नौकरी दिलवा दूंगा। धर्मानंद ने कहा कि उन्हें बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए नेपाल जाना है।

इस बीच मार्च 1901 में काशी में प्लेग का प्रकोप हुआ। धर्मानंद को भी रोग ने धर दबोचा। पंद्रह बीस दिन बिस्तर से लगे रहे। इच्छाशक्ति ही थी जिसके कारण अपनी रोगजर्जर काया को संभाले हुए किसी तरह विकट संकट से उबरे।

काशी में संस्कृत जितनी सीखना चाहते थे सीख ली। मन में बुद्ध समाए हुए थे। काशी त्यागने का निश्चय पक्का होता गया। प्रश्न था कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए कहां जाना चाहिए? सबसे समीप और समीचीन नेपाल लगा। अंततः काशी त्याग कर नेपाल जाने का मन बना लिया। गंगाधर शास्त्री और ढुंढिराज शास्त्री दोनों ने मना किया। पर धर्मानंद रुकने वाले कहां थे? गुरुजनों ने भी उनकी प्रवृत्ति देख कर इसके लिए आज्ञा दे दी।

हिमालय की तराई का रास्ता विकट और स्वास्थ्य के लिए घातक था। बर्फ जमी हुई थी, और धर्मानंद नंगे पांव उस पर चल रहे थे। निवेदन में वे लिखते हैं कि उस असीम यंत्रणा को याद कर मेरे रोंगटे कांप-कांप जाते हैं। इसी में अपार सुख का अनुभव तब हुआ जब सूरज देवता प्रकट हुए और आधे घंटे में बर्फ पिघल गई। हालांकि इससे ठंडी धरती पर चलने का कष्ट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, पर कुछ राहत मिली।

नेपाल में गुह्येश्वरी मंदिर के दर्शन करने गए, तो प्रसाद में पुजारी ने ताड़ी दी। धर्मानंद के मन में वितृष्णा हुई। ताड़ी उन्होंने बाहर फेंक दी। इसी मंदिर में एक बौद्ध स्तूप था, पर वहां तक दर्शन के लिए जाने नहीं दिया गया। नेपाल में बौद्ध धर्म की दुरवस्था से धर्मानंद का मन बड़ा खिन्न हुआ। एक संस्कृत पाठशाला में गए, वहां के पंडित जी उनकी कोई सहायता कर न सके। नेपाल में दस दिन रुके और बौद्धधर्म और दर्शन के अध्ययन की अधूरी इच्छा के साथ नेपाल प्रवास छोड़ कर श्रीलंका जाने का मन बनाया। बांकीपुर से गया जाने वाली गाड़ी के टिकिट के लिए पैसे पास में नहीं थे, बारह आने का टिकिट एक सुशिक्षित कायस्थ गृहस्थ ने दिलवा दिया। किसी तरह गया पहुंचे, दिन भर पूरे शहर को पैदल नापते रहे, कोई रात टिकने की जगह देने को तैयार नहीं हुआ। यदि श्राद्ध करना है, तो टिकने के लिए स्थान मिलेगा – यही एक जवाब हर घर से मिलता। बुद्धगया पहुंच कर भी धर्मानंद का मोहभंग ही हुआ। गया में हाथ लगी घोर निराशा के बीच अनागारिक धर्मपाल (1864-1933) का पता चला। पर धर्मपाल श्रीलंका चले गए थे। अब धर्मानंद ने श्रीलंका पहुंचने का मन बना लिया।

गया से वे कलकत्ता आए, और कलकत्ता से 16 फरवरी 1902 के दिन मद्रास पहुंचे। मद्रास से श्रीलंका के लिए प्रस्थान किया।

श्रीलंका के बौद्ध समाज ने धर्मानंद को वैसे ही स्वागत किया, जैसे राहुल सांकृत्यायन का आगे जाकर किया था। अनागारिक धर्मपाल से भेंट हुई। श्रीलंका में उनके स्वयं के अध्ययन और उनके द्वारा संस्कृत के अध्यापन की खुशी से व्यवस्था वहां के बौद्धसमाज ने की।

श्री लंका में धर्मानंद को प्रसिद्धि मिली, आदर भी मिला। जगह-जगह संस्कृत में इनके व्याख्यान होते थे। आए तो इसलिए थे कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करके महाराष्ट्र लौट कर अपने देश के लोगों में बुद्ध के संदेश का प्रचार करेंगे, पर श्रीलंका में मिले स्नेह और वहां के सौंदर्य पर मन रीझ गया, श्रीलंका में ही जीवन काट देने का विचार करने लगे। यहां रहते हुए धर्मानंद सामनेर (प्रशिक्षु भिक्षु) बन गए। सामनेर की दिनचर्या के अनुसार आश्रम में मिलने वाला भोजन लेना बंद कर दिया, भिक्षाटन करके निर्वाह करने लगे। त्रिपिटकों का अध्ययन भी उनका यहां हुआ। श्रीलंका में ही अंग्रेजी का भी अभ्यास किया। अंततः अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण लंका छोड़ने को विवश हुए। ढेर सारी पुस्तकें इकट्ठी हो गई थीं, जिन्हें यात्रा में साथ ले जाना कठिन था। प्रेमानंद स्थविर ने पार्सल बनवा कर मद्रास भेजने की व्यवस्था की।

लंका से 1903 में मद्रास आए, यहाँ कुछ समय रह कर बौद्ध धर्म पर व्याख्यान देते रहे। वहाँ से रंगून की ओर प्रस्थान किया। बर्मा के लोगों में बौद्ध धर्म और बुद्ध के प्रति भक्ति भाव से वे प्रसन्न हुए। वहां के दृश्यों ने भी मन मोह लिया। संगीत और वाद्य सभी कुछ रमणीय था। मंदिरों में आरती और झांझ की ध्वनि मन मोहती। पर आहार की समस्या बनी रही। उदरविकार और अतिसार के कारण परेशान रहते। बर्मा से बौद्ध क्षेत्रों की यात्रा के क्रम में वे कुशीनगर आए। कुशीनगर में एकांतवास किया, जहाँ हिंस्र वन्य जन्तुओं का रात में भय बराबर बना रहता।

धर्मानंद वीतराग होते जा रहे थे। एक लगन थी, जो चरैवेति चैरेवति का मंत्र मन में गूंजता रहता था। रात को ध्यान में मग्न बैठे रहते। उनके मन में यह भाव उदय होने लगा कि यदि कोई जंगली जानवर मुझे मार कर, भक्ष्य बना कर तृप्त होता है, तो हो जाए। कपिलवस्तु और लुंबिनी की यात्रा की। वहां से एक बार फिर बर्मा गए। बर्मा में रहते हुए बुद्ध, संघ और धम्म की शरण ली और भिक्षु हो गए। यहां बौद्ध तीर्थों में दो महीने तक अटन करते रहे। बर्मा में वहां के राजकुमार से मिले। सिंहली भाषा सीखी और पालि का भी अभ्यास किया।

धर्मानंद के मन में विश्व के सारे बौद्ध तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा थी। भोजन की समस्या बड़ी विकट थी, बौद्ध भिक्षु मांसाहारी होते, जबकि धर्मानंद शाकाहार पर अवलंबित थे। वे उबले शाक और प्याज के साथ भात खाकर गुजारा करते रहे। तीर्थाटन की दृष्टि से 25 जनवरी 1904 के दिन कुशीनारा पहुंचे। वहां दो सप्ताह एक धर्मशाला में ठहरे। यहीं से कपिलवस्तु और लुंबिनी की यात्रा की। 1904 से 1906 के बीच धर्मानंद जी ने शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से बड़ी यंत्रणा और यातना झेली। बीमारियों से जर्जर होती काया यात्रा की उठापटक और खानपान की गड़बड़ी को झेल नहीं पाती थी, बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा भाव उन्हें ठेलता रहता था। त्रिपिटकों में विसुद्धइमग्ग और अभिधम्मपिटक जैसे गूढ ग्रंथों का अच्छा अभ्यास कर लिया। अनवरत ध्यान और धारणा के द्वारा अपने चित्त को रूपांतरित करते रहे।

(लेखक प्रख्यात संस्कृत विद्वान, कवि और साहित्यशास्त्र के आचार्य हैं आपके 150 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं)

संपर्क सूत्र : 21 लैंड मार्क सिटी, होशंगाबाद रोड, भेल संगम सोसायटी के निकट, भोपाल-462026 मो.9399223097