“पहले तो एक वयस्क बच्चे की तरह आँखें फाड़े, मुँह बाये वह शिकागो की अन्तर्राष्ट्रीय-प्रदर्शनी में घूमते रहे। हर वस्तु उनके लिए नयी थी और उन्हें एक साथ चकित और अवाक् कर जाती थी। पश्चिमी जगत की आविष्कार-प्रतिभा, समृद्धि और शक्ति की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। बारह दिन तक उनकी उत्सुक आँखें इस नयी दुनिया को सराहती रहीं।”

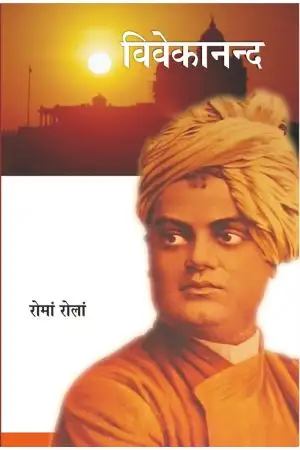

स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर पढ़ें, नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक रोमां रोलां द्वारा लिखित विवेकानन्द की जीवनी का एक अंश। मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखी गई यह किताब विवेकानन्द पर लिखी गई शुरुआती महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। हिन्दी में इसका अनुवाद ‘अज्ञेय’ और रघुवीर सहाय ने किया है।

यह यात्रा निस्संदेह अद्भुत थी। युवक स्वामी आँख मूँदकर बस एक ओर चल पड़े थे। उन्होंने इतना सुन रखा था कि किसी दिन किसी जगह अमरीका में एक सर्वधर्म संसद का अधिवेशन होगा और उसमें भाग लेने का निश्चय कर लिया था परन्तु उन्होंने, उनके शिष्यों ने या किसी ने भी उसके विषय में और कुछ जानने का कष्ट नहीं उठाया था। विवेकानन्द को न तो संसद की निश्चित तिथि का पता था न उसमें प्रवेश की विधि का। वह अपने साथ एक प्रमाण-पत्र तक नहीं ले गये थे। वह पूर्ण आश्वस्त भाव से सीधे चल पड़े थे― मानो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ठीक समय पर जाकर उपस्थित हो जाना ही यथेष्ट होगा। खेतड़ी-नरेश ने उनका टिकट तो ले दिया था और बहुत मना करने पर भी एक सुन्दर अँगरखा दिलवा दिया था जिसने अनन्तर अमरीकी ठलुओं को उनकी वाक्शक्ति के मुकाबले में कुछ कम मुग्ध नहीं किया, परन्तु उन्हें या किसी और को ही सही जलवायु एवं रीति-रिवाज के विषय में कुछ सूझा ही न था; फलतः भारतीय साज-सज्जा के वैचित्र्य से युक्त विवेकानन्द कनाडा पहुँचते न पहुँचते जहाज में ठंड के मारे जम ही गये।

31 मई, 1893 को बम्बई से रवाना होकर वह श्रीलंका, पेनंग, सिंगापुर, हांगकांग होते हुए कैंटन और फिर नागासाकी गये। वहाँ से ओसाका, क्योटो और टोकियो द्वारा थलमार्ग से योकोहामा पहुँचे। चीन और जापान में हर स्थल पर उन्होंने ऐसे प्रमाण संकलित किये जो उनकी यह मान्यता पुष्ट करते हों कि प्राचीन भारत का पूर्वी साम्राज्यों पर धार्मिक प्रभाव था और यह कि सारे एशिया में एक आन्तरिक आध्यात्मिक एकता है। पर अपने पीड़ित देश की व्याधियों का ध्यान उनके मन से कभी नहीं हटा और जापान की समृद्धि देखकर तो कहना चाहिये कि घाव फिर हरा हो गया। योकोहामा से वह बैंकूवर गये और वहाँ से रेलगाड़ी द्वारा जुलाई के मध्य में, बदहवास, शिकागो पहुँचे। उनके सारे रास्ते पर उनके नुचे हुए पंख बिखरे पड़े थे क्योंकि ठगों ने उन्हें चुन-चुनकर लूटा था; वह ऐसा शिकार थे जो दूर से ही पहचान में आ जाता है। पहले तो एक वयस्क बच्चे की तरह आँखें फाड़े, मुँह बाये वह विश्व मेला अर्थात् शिकागो की अन्तर्राष्ट्रीय-प्रदर्शनी में घूमते रहे। हर वस्तु उनके लिए नयी थी और उन्हें एक साथ चकित और अवाक् कर जाती थी। पश्चिमी जगत को आविष्कार-प्रतिभा की, समृद्धि की, शक्ति की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। टैगोर या गाँधी की अपेक्षा, जिन्हें विक्षिप्त गति और कोलाहल से भरी समस्त यूरोपीय-अमरीकी (विशेषतया अमरीकी) यान्त्रिकता क्लान्त कर डालती थी, विवेकानन्द अधिक बलवती प्राण-शक्ति से सम्पन्न तथा अधिक पौरुषप्रिय थे, इसलिए कम-से-कम आरम्भ में तो वह इन दोनों से संगति रख सके; उसके उत्तेजक आकर्षण को उन्होंने शिशुवत् स्वीकार कर लिया और उनका मन असीम प्रशंसाभाव से भर गया। बारह दिन तक उनकी उत्सुक आँखें इस नयी दुनिया को सराहती रहीं।

शिकागो आगमन के कुछ दिन पश्चात् अन्ततः जब उन्होंने सम्मेलन के सूचना कार्यालय में जाने की आवश्यकता समझी तो कैसा दुर्भाग्य! उन्हें पता चला कि सम्मेलन सितम्बर के प्रथम सप्ताह के पहले आरम्भ न होगा और यह भी कि प्रतिनिधियों में नाम लिखाने का समय बीत चुका है, यही नहीं, यह भी कि कोई नाम विधिवत् परिचय-पत्र के बिना दर्ज न किया जायेगा। परिचय-पत्र तो उनके पास एक भी न था, वह अजनबी थे, किसी मान्य दल से प्रमाणित नहीं थे और उनकी झोली रिक्तप्राय थी, उसके बूते सम्मेलन आरम्भ होने तक ठहरना सम्भव न था― वह विचलित हो उठे। उन्होंने मद्रास से अपने शिष्यों को तार देकर सहायता माँगी और एक प्रामाणिक धर्म सभा से आवेदन किया कि उन्हें अनुदान दे दे। परन्तु प्रामाणिक संस्थाएँ किसी के स्वतन्त्रचेता होने का अपराध क्षमा नहीं किया करतीं। सभा के अध्यक्ष ने उत्तर भेजा :

“दृष्ट को ठंड खाकर मर जाने दो।”

दुष्ट न तो मरा न उसने हार मानी। वह प्रारब्ध पर टूट पड़ा और बचे-खुचे अपने डॉलर चुपचाप बचा रखने के बजाय वह उन्हें खर्चकर बोस्टन हो आया। भाग्य ने सहायता की। भाग्य सदा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करना जानते हैं। विवेकानन्द कभी अलक्षित तो रहे ही नहीं थे, अपरिचित को भी वह आकृष्ट करते थे। बोस्टन की रेलगाड़ी में उनकी आकृति और वाणी ने सहयात्री एक धनाढ्य मैसाचुसेट्सवासिनी महिला को आकृष्ट किया और वार्तालाप के बाद उससे प्रभावित होकर वह उन्हें अपने घर ले गयी और वहाँ यूनान विद्याविद् हार्वर्ड के अध्यापक जे.एच. राइट से उनका परिचय कराया। यह सज्जन इस हिन्दू युवक की प्रतिभा पर मुग्ध होकर सर्वथा उसके वशंवद हो गये; उनका आग्रह था कि विवेकानन्द सर्वधर्म सम्मेलन में हिन्दुत्व का प्रतिनिधित्व करें और उन्होंने समिति के अध्यक्ष को इस विषय में पत्र लिखा। उन्होंने हमारे फाकामस्त यायावर को शिकागो तक का रेल-टिकट ले दिया और समिति के नाम सिफारिशी पत्र भी लिख दिया कि रहने का स्थान मिल जाये। संक्षेप में, उनकी सारी बाधाएँ दूर हो गयीं।

विवेकानन्द शिकागो लौट आए। रेल विलम्ब से आई थी और समिति का पता खोकर युवक यात्री कुछ समझ न पा रहा था कि कहाँ जाये। अश्वेत व्यक्ति को कौन राह बताता। स्टेशन के एक कोने में एक बड़ा-सा खाली बक्सा पड़ा देखकर वह उसी में सो रहा। सवेरे राह खोजने निकला― संन्यासी के अनुरूप द्वार-द्वार भिक्षा माँगता हुआ, पर वह ऐसे नगर में था जहाँ लोग पैसा कमाने के हजार तरीके जानते हैं, एक ही नहीं जानते― वह जो सन्त फ्रांसिए का था― राम भरोसे भटकना। कुछ घरों से तो उसे डपटकर भगाया गया― कुछ में नौकरों ने प्रताड़ित किया और कहीं-कहीं तो उन्हें देखते ही दरवाजा भेड़ दिया गया। बहुत देर भटककर थककर वह सड़क के किनारे बैठे रहे। सामने की खिड़की से किसी ने उन्हें देखा और पूछा कि क्या आप सर्वधर्म सम्मेलन में प्रतिनिधि होकर आए हैं। उन्हें भीतर बुलाया गया और इस होनी ने उन्हें ऐसा एक व्यक्ति दिया जो अनन्तर उनके अमरीकी अनुयायियों में सबसे अधिक गुरुभक्त सिद्ध हुआ। जब वह विश्राम कर चुके तो गृहस्वामी उन्हें सम्मेलन ले गये। वहाँ उन्हें सहर्ष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया और यह सम्मेलन के अन्य प्राच्य प्रतिनिधियों के साथ ठहरा दिये गये।

उनकी साहसिक यात्रा का अकाल अन्त तो होते-होते रह गया था, परन्तु उन्हें अभी सुस्ताने भर का समय मिला था, ठहरने का नहीं। कर्म उन्हें पुकार रहा था, जो कुछ दुर्भाग्यवश होना था वह हो चुका था और अब संकल्प की बेला आ गयी थी।

कल जो एक अजनबी था, फकीर था, जो अश्वेत होने के कारण उस भीड़ द्वारा उपेक्षित हुआ था जिसमें दुनिया के कम से कम आधे दर्जन रक्त मिले हुए हैं― वह नजर उठाते ही अपनी प्रतिभा का सिक्का जमा देने के लिए सामने आ गया था।

सोमवार 11 सितम्बर, 1893 को सम्मेलन का पहला अधिवेशन आरम्भ हुआ। मध्य में बैठे हुए थे कार्डिनल गिब्बस! उनके दायें-बायें प्राच्य प्रतिनिधि प्रतिष्ठित थे श्री प्रतापचन्द्र मजूमदार; ब्राह्मसमाज के अध्यक्ष और विवेकानन्द के पुराने मित्र, यह बम्बई के श्री नागरकर के साथ यहाँ भारतीय ईश्वरवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे धर्मपाल, श्रीलंका के बौद्धों के प्रतिनिधि; गाँधी जैनों के प्रतिनिधि; चक्रवर्ती, जो एनीबेसेंट के साथ-साथ थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि होकर आये थे। इन सबके मध्य एक युवक ही ऐसा था जो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता था― और सब का करता था― जो किसी समुदाय का नहीं था, सम्पूर्ण भारत देश का था। उस पर सभा में उपस्थित सहस्त्राधिक जनों की आँखें बार-बार आकर टिकती थीं। उसका मोहक मुखड़ा, ऊँचा कद और उसकी रहस्यमयी छवि को और प्रभावशाली बनाने वाला उसका भड़कीला परिधान, सब मिलकर उसका भावातिरेक अपने आवरण में छिपाये ले रहे थे, पर उसने कुछ नहीं छिपाया। आज पहली बार इस प्रकार की सभा के सम्मुख भाषण करने का विवेकानन्द को अवसर मिला था, और अन्य प्रतिनिधि एक-एक कर उपस्थित किये जाने पर संक्षेप में आत्म परिचय देते हुए वक्तृताधारा बहाते गये; विवेकानन्द ने अपनी बारी दिन के अन्त तक नहीं आने दी।

पर जब वह बोले तो उनकी वाणी में अग्नि का तेज था। नीरस व्याख्यानों के निर्जीव वातावरण में उसने श्रोता-समाज का चित्त आन्दोलित कर दिया। ‘अमरीका के भाइयों और बहनो’, यह सरल सम्बोधन भी वह पूरा न कर पाये थे कि सैकड़ों श्रोता खड़े होकर साधुवाद करने लगे। विवेकानन्द सोचने लगे― क्या यह मेरा ही साधुवाद है? निस्सन्देह सबसे पहले उन्होंने सम्मेलन का आडम्बरी बंधन तोड़ फेंका था और जनता से उस भाषा में बात की थी जिसकी उसे देर से प्रतीक्षा थी। फिर मौन छा गया, उन्होंने धर्मों में सबसे पुरातन, वैदिक संन्यासी धर्म की ओर से राष्ट्रों में नवीनतम राष्ट्र का संबोधन किया। उन्होंने हिन्दुत्व को सब धर्मों के उद्गम के रूप में प्रस्तुत किया जिसकी शिक्षा है, एक-दूसरे को समझो और स्वीकारो। उन्होंने धर्मग्रन्थों से दो सुन्दर उदाहरण दिये :

“जो भी मेरे पास आयेगा, चाहे किसी रूप में भी आये, मैं उसको मिलूँगा।”

“जो जन विविध मार्गों पर चलने का संघर्ष कर रहे हैं, सब अंततः मुझको ही प्राप्त होंगे।”

अन्य सभी वक्ताओं ने अपने ईश्वर की बात की थी, अपने सम्प्रदाय के ईश्वर की। केवल विवेकानन्द ने उन सभी के ईश्वर का स्मरण किया और उन सबको एक सर्वशक्तिमान सत्ता में सपुंजित कर दिया। यह रामकृष्ण की वाणी बोल रही थी― अपने महान् शिष्य के मुख से विस्तृत होती हुई सब विघ्न बाधाएँ तोड़कर फेंक रही थी। सर्वधर्म सम्मेलन ने युवक वक्ता का जय-जयकार किया।

आगामी दिनों में वह दस-बारह बार बोले। अखण्ड आस्था से प्रत्येक बार नये तर्क देकर उन्होंने उस विश्व धर्म की अपनी कल्पना का निरूपण किया जो देश-काल से परे है, बर्बरों की अन्धी अनुरक्ति से लेकर आधुनिक विज्ञान की विशालतम सृजनात्मक स्थापनाओं तक समस्त मानव जाति के आस्था-जगत को उन्होंने एकाकार कर दिया। उन्होंने इन सबका ऐसा अलौकिक समन्वय किया कि आशा को एक भी किरण बुझने न पायी, वरन् सभी अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित और आलोकित होने लगीं।

रोमां रोलां

जन्म : 29 जनवरी, 1866; फ़्रांस

मशहूर फ़्रांसीसी नाटककार, उपन्यासकार, निबन्धकार, कला इतिहासकार। रंगमंच को अधिक लोकतांत्रिक बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान। इतिहास के प्राध्यापक रहे।

मानवतावादी होने के नाते भारतीय विचारकों-दार्शनिकों जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि के कार्यों से प्रभावित। वेदान्त दर्शन और स्वामी विवेकानन्द से विशेष प्रभावित।

प्रमुख कृतियाँ : ‘लाइफ़ ऑफ़ विवेकानन्द’, ‘लाइफ़ ऑफ़ रामाकृष्ण’, ‘महात्मा गांधी’, ‘दी पीपल्स थियेटर’, ‘मदर एंड चाइल्ड’, ‘द गेम ऑफ़ लव एंड डेथ’, ‘द रिवोल्ट ऑफ़ द मशीन्स’, ‘समर’, ‘द हम्बल लाइफ़ ऑफ़ द हीरो’, ‘अबव द बैटल’ आदि।

सम्मान : 1915 में नोबेल पुरस्कार (साहित्य) से सम्मानित।

निधन : 30 दिसम्बर, 1944

साभार https://rajkamalprakashan.com/blog/