रेल्वे का दो भागों में खुलने वाला अनोखा पुल पंबन पुल

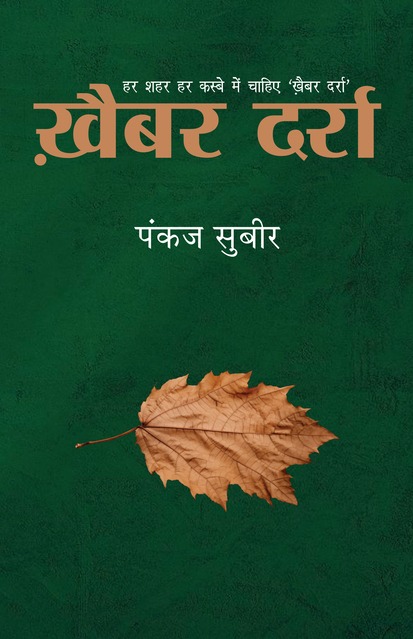

‘ख़ैबर दर्रा’- पाठकों को बाँधने वाली अद्भुत क़िस्सागोई भी और चिंतन सूत्र भी

‘ख़ैबर दर्रा’ जिसकी टैग लाइन- ‘हर क़स्बे हर शहर में होना चाहिए’ है, में उनकी नौ कहानियाँ संकलित हैं- ‘एक थे मटरू मियाँ एक थी रज्जो’, ‘हरे तीन की छत’, ‘ख़ैबर दर्रा’, ‘वीरबहूटियाँ चली गई’, ‘देह धरे का दंड’, ‘निर्लिंग’, ‘आसमाँ कैसे कैसे’, ‘कबीर माया पापणी’, ‘इजाज़त @घोड़ाडोंगरी’।

प्रथम कहानी ‘एक थे मटरू मियाँ एक थी रज्जो’ ‘वनमाली’ पत्रिका के सितंबर अक्तूबर संयुक्तांक 2024 में प्रकाशित हुई। यह 25-26 पृष्ठों की लंबी कहानी देश के वर्तमान स्नेरियों का पटाक्षेप करती है। कहानी में कुल चार पात्र हैं। व्यंग्य की पैनी धार कहानी में अनेक स्तरों पर प्रवाहित हो रही है। प्रमुख पात्र दुर्गादास त्रिपाठी के चरित्र में पत्रकार/ नेता के गुणों का पूरा एजेंडा खुला पड़ा है। वह जो तोड़-फोड़, मार-पीट, झगड़े-टंटे यानी नकारात्मक और ध्वंसात्मक कामों में सबसे आगे रह चुका हो, हत्याओं का सहयोगी या समर्थक हो, जेल यात्रा कर चुका हो। राजनेता वही है, जो पार्टी के हार जाने पर दल बदल ले, सत्तारूढ़ पार्टी में चला आए। अपने ऊँचे संपर्कों का झूठ बोलने में निष्णात हो। अपनी प्रशंसा के लिए भक्त मंडली पाले हो। नेता वही, जो शतरंज-सी चालें चलनी जानता हो। नायक मटरू देश का आम आदमी- आधा अधूरा- पढ़ाई के नाम पर आठवीं तक, पेशे के नाम पर अख़बार के दफ़्तर के मामूली काम, पार्टी वर्कर, आका दुर्गादास त्रिपाठी का वफ़ादार।

‘हरे टीन की छत’ मीरा और अर्जुन के किशोर प्रेम की, रागबोध की, प्राकृतिक छटा और सान्निध्य की कहानी है। काव्य पंक्तियाँ और सूत्र वाक्य प्राण तत्व बन कर आए हैं। जैसे- “एक गहरी सी धुंध में पूरी पचमढ़ी समाई हुई है। दूर सतपुड़ा की चोटियों पर कुछ बादल लुढ़क-पुढ़क होने के बाद साँस लेने के लिए रुके हुये हैं। जैसे कोई रुई का गोला पहाड़ से लुढकते हुये पहाड़ पर लगे दरख्त में उलझ कर रुक गया हो।” पृष्ठ 35

“हरापन भी यादों की तरह ही होता है, फुरसत के पलों की बरसात का स्पर्श पाते ही एकदम खिल उठता है।” पृष्ठ 38

“किसी की स्मृतियों को हमेशा सुंदर बनाए रखना चाहते हैं तो उसके पास लौटिए मत, लौटकर आने से स्मृतियों में बनी सुंदरता नष्ट हो जाती है।”

‘ख़ैबर दर्रा’ के कथ्य ने, कथागत मोड़ों ने, तभी एक सारा आकाश रच दिया था, जब पहली बार मैंने इसे ‘हंस’ के अक्तूबर 2024 अंक में पढ़ा था। दर्रे के दोनों ओर अलग-अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक दिन सांप्रदायिक आग भड़क जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। कहानी मज़हब और इंसानियत के दुश्मनों की, सांप्रदायिकता और दंगों की, नेतागिरी और गुंडागर्दी की, अस्तित्व और संधर्ष की ही नहीं, अपितु मूल्यवत्ता और हृदय परिवर्तन की, संवेदनशीलता और मानवीयता की, धर्म और नैतिकता की है। अपाहिज पिता और कर्तव्यनिष्ठ बेटी की सदाशयता कुटिल युवक की दुर्भावनाओं को सद्भावनाओं में, दुश्मनी को आत्मीयता में, नकारात्मता को साकारात्मकता में परिवर्तित कर देती हैं और दिमाग में छाए कुविचार, अश्लील भाव कुछ ऐसे धुलते हैं कि वह उनका वेलविशर बन जाता है।

‘वीरबहूटियाँ चली गई’ भी पंकज सुबीर की लंबी कहानी है। यह प्रथमत: अक्तूबर 2024 में ‘जानकीपुल डॉट कॉम’ में प्रकाशित हुई थी। कहानी पाठक को तुलसी की रामायण और जायसी के पद्मावत मे वर्णित वीरबहूटियों की यादों को ताज़ा कर जाती है। कहानी आज की वस्तुवादी, बुद्धिवादी एप्रोच को चुनौती देती पाठक को वन्य प्रकृति के नैसर्गिक लोक की यात्रा पर ले जाती है। यह मनुष्य और प्रकृति के अंत: सम्बन्धों की कहानी है। बालमन के अबोध प्रेम की कहानी है। लोक विश्वास और प्रकृति प्रदत्त स्वास्थ्य सूत्रों की कहानी है। वन सौंदर्य की भिन्न छवियों की कहानी है। रूप, रस, गंध की कहानी है। बाल मन के दो अबोध/ मासूम झूठों की कहानी है।

“माँ अपने बच्चों को जल्दी-जल्दी बड़ा करना चाहती है, मगर दादियाँ-नानियाँ बच्चों को ज़िंदगी भर बच्चा बनाकर रखना चाहती हैं।” पृष्ठ 85

“ज़मीन और नदी एक सी होती हैं, सब कुछ अपने अंदर सोख लेती हैं।” पृष्ठ 96

‘आसमाँ कैसे कैसे’ में उस समय का वर्णन है, जब लोग ज़ुबान के पक्के होते थे। राजेश को अपने मित्र दिलीप की दुकान खरीदनी है, बेटा विनय एग्रीमेंट बनवा कर लाता है और राजेश उस अतीत में खो जाता है, जब आदमी भले ही मर जाये, पर उसकी मृत्यु के बाद भी परिवार सब तरह के लालचों के प्रति अनासक्त होकर अपनी ज़ुबान पर अडिग रहता था।

‘कबीर माया पापिणी’ कहानी कहती है कि पैसा सर्वोपरि है- मज़दूर के लिए भी और ऑफ़िसर के लिए भी। एक तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करते पंकज सुबीर लिखते हैं कि फ़ैक्टरी कर्मचारी की काम के दौरान दुर्घटना मृत्यु हो जाती है और माँ-बाप दाह संस्कार करने की बजाय सरकार से, फ़ैक्टरी मालिक से, बीमा कंपनी से मुआवजा लेने के लिए धरना दिये बैठे हैं। दूसरी ओर ज़िला कलेक्टर अरुण सिंह की माँ मृत्यु शैय्या पर है और वे आबकारी और शराब के ठेके से मिलने वाली एक करोड़ रिश्वत राशि के चक्कर में संवेदनाशून्य हो चुके हैं। माँ की मृत्यु हो जाति है, पर उनकी आँखों से एक आँसू तक नहीं गिरता, लेकिन जाना पड़ेगा और एक करोड़ का नुकसान हो जाएगा, सोचकर वे फूट-फूट कर रो देते हैं।

‘देह धरे का दंड’ होमोसेक्सुयालिटी की सोडोम वृति पर है। यह दो युवकों की कहानी नहीं, पूरे समाज में चल रहे दुराचारों का लेखा-जोखा है। स्कूल के अधिकांश अध्यापक, समाज के सम्मानित धर्मगुरु- सब इन युवकों के साथ दुराचार करते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं था कि होमो सेक्सुएलिटी होती क्या है। यहाँ जलकर आत्महत्या करने का कारण समाज है। कानून ने भले ही होमो युवकों को साथ रहने की इजाज़त दे दी हो, समाज को यह कदाचित् स्वीकार नहीं। कहानी सरकारी अस्पतालों की जर्जर अवस्था के बहुमुखी चित्र भी लिए है। ‘निर्लिंग’ में भी थर्डजेंडर की उन वेदनाओं, यातनाओं और शारीरिक शोषण का धारावाहिक सिलसिला है, जो अंतत: आत्महत्या के लिए विवश करते हैं। ऐसे तुच्छ और क्षुद्र, महत्त्वहीन, कीड़े-मकोड़ों जैसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। समाज शारीरिक अंगों की बाकी कमियों को तो स्वीकार लेता है, लेकिन जननांग की कमी घृणा का, शोषण का कारण है। यह आत्महत्या नहीं, समाज द्वारा की गई हत्या ही है।

अंतिम कहानी ‘इजाज़त@ घोड़ाडोंगरी’ में धरा, ध्रुव और रवि के माध्यम से स्त्री पुरुष सम्बन्धों का, देह और प्रेम का दांपत्य के धरातल पर लेखा-जोखा मिलता है। ध्रुव उच्च जाति का सुंदर पुरुष है, लेकिन अपने सौंदर्य-सजग व्यक्तित्व के कारण, चेतन-अचेतन में समाये अतिरिक्त अभिमान के कारण वह धरा के जीवन का वह भाग नहीं बन पाता, जो एक आदिवासी रवि बन जाता है। लेखक ने धरा की तुलना करते हुये गुलज़ार की ‘इजाज़त’ फिल्म की बात की है, जिसमें रेखा पति नसीरूद्दीन शाह के पैर छूने के बाद शशि कपूर के साथ चली जाती है। ऐसा ही धरा ने किया, क्योंकि उसे ध्रुव तारे की नहीं, आसमान पर चमकते रवि की चाह है, उस रवि की जिसके पास प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा- सब एक साथ हैं।

इन कहानियों में अवसरवादी राजनेता भी हैं, मृत मानवीय संवेदना वाले अफसर-मज़दूर भी तथा ईमानदार विश्वसनीय सच्चे और सुच्चे मनुष्य भी। होमो का बहुमुखी शोषण भी है और हृदयविदारक चीत्कार भी। किशोर प्रेम भी, दाम्पत्य जीवन के मानदंड और गलियारे भी। पाठकों को बाँधने वाली अद्भुत क़िस्सागोई भी और चिंतन सूत्र भी।

लेखक- पंकज सुबीर

प्रकाशक- राजपाल एंड सन्ज़, नयी दिल्ली

मूल्य- 325 रुपये / पृष्ठ- 176

समीक्षक

डॉ. मधु संधु, पूर्व प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब

13 प्रीत विहार, आर. एस. मिल, जी. टी. रोड, अमृतसर, 143104, पंजाब

मोबाइल- 8427004610

ईमेल- madhu_sd19@yahoo.co.in

NEWS, FEATURE AND PHOTO AGENCY

CONTACT US FOR ANY KIND OF NEWS, PHOTO OR FEATURE RELEASE

बस्ती जिले में नदियों की सफाई और नौका विहार की संभावनाएं

7 से 13 मार्च तक होलाष्टक, फिर 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मल मास, शुभ कार्य 16 अप्रैल से प्रारंभ होंगे

लेकिन 14 मार्च से सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य की मीन संक्रांति को मलमास माना गया है। मलमास में भी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में इस बार लगातार सवा महीना मांगलिक कार्य नहीं होंगे। 15 अप्रैल को मलमास समाप्त होने के बाद एक बार फिर शहनाई की गूंज सुनाई देगी।

होलाष्टक के शुरुआती दिन में ही होलिका दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक को होलिका तथा दूसरे को प्रह्लाद माना जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में होलिका दहन के लिए डंडा स्थापित हो जाता है, उस क्षेत्र में होलिका दहन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अन्यथा अमंगल फल मिलते हैं। क्योंकि होलिका दहन की परंपरा को सनातन धर्म को मानने वाले सभी मानते हैं, इसलिए होलाष्टक की अवधि में हिंदू संस्कृति के कुछ संस्कार और शुभ कार्यों की शुरुआत वर्जित है। लेकिन किसी के जन्म और मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कृत्यों की मनाही नहीं की गई है। तभी तो कई स्थानों पर धुलेंडी वाले दिन ही अन्नप्राशन संस्कार की परंपरा है। अत: प्रसूतिका सूतक निवारण, जातकर्म, अंत्येष्टि आदि संस्कारों की मनाही नहीं की गई है। देश के कई हिस्सों में होलाष्टक नहीं मानते। लोक मान्यता के अनुसार कुछ तीर्थस्थान जैसे शतरुद्रा, विपाशा, इरावती एवं पुष्कर सरोवर के अलावा बाकी सब स्थानों पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं होता है, इसलिए अन्य स्थानों में विवाह इत्यादि शुभ कार्य बिना परेशानी हो सकते हैं। फिर भी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की अवधि में शुभ कार्य वर्जित हैं। अत: हमें भी इनसे बचना चाहिए।

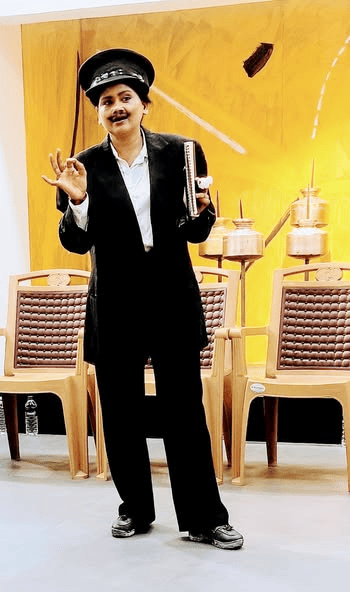

चित्रनगरी संवाद मंच पर ‘रासबिहारी टिकट कलेक्टर’ ने सबको गुगगुदाया

हास्य व्यंग्य नाटक रासबिहारी टिकट कलेक्टर का यूं तो यह प्रथम प्रदर्शन था मगर अभिनेत्री कामना सिंह चंदेल की तैयारी ज़बरदस्त थी। उन्होंने एक टिकट कलेक्टर के जीवन के कई रोचक और रोमांचक अनुभवों को असरदार तरीक़े से पेश किया। दर्शकों ने उन्हें भरपूर सराहा। रविवार 2 मार्च 2025 को चित्रनगरी संवाद मंच मुम्बई की ओर से मृणालताई हाल, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, गोरेगांव में आयोजित इस नाटक को देखने के लिए कथाकार सुधा अरोड़ा, डॉ उषा मिश्रा और पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज जैसे प्रतिष्ठित क़लमकार हाल में मौजूद थे। टिकट कलेक्टर के किरदार के अलावा कामना सिंह ने कुछ और चरित्रों को जिस विविधतापूर्ण अंदाज़ में पेश किया वह लाजवाब था। उनके इस हुनर की सबने दिलखोल कर तारीफ़ की। नाटक के कुछ संवाद बड़े अच्छे और चुटीले हैं। सीधा-साधा टीसी जब भी दबंग यात्रियों से पिटता है वह यही कहता है-” ग़लती मेरी ही थी”… उसका यह संवाद दर्शकों के साथ रह जाता है।

नाट्य प्रस्तुति के बाद हाल ही में दिवंगत फ़िल्मकार श्याम बेनेगल को याद किया गया और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान पर चर्चा की गई। कथाकार सुधा अरोड़ा ने कहा कि समांतर सिनेमा की शुरुआत बेनेगल जी की ही फ़िल्मों से हुई। अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका आदि फ़िल्मों के हवाले से उन्हें एक अप्रतिम फ़िल्मकार के रूप में याद करते हुए सुधा जी ने कहा कि श्याम बेनेगल ने सिनेमा में ऐसे चरित्र बनाए जो हमारे जहन में हमेशा के लिए महफ़ूज़ रह जाते हैं।

एक इतिहास बना गया महाकुंभ

महाकुंभ – 2025 संपन्न हो चुका है। यह एक ऐसा अद्भुत धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक आयोजन बना जिसने न केवल संपूर्ण वैश्विक जगत सनातन संस्कृति से परिचित हुआ अपितु उसकी दिव्यता से हैरान भी रह गया। महाकुंभ -2025 राष्ट्र व वैश्विक जगत को कई संदेश देकर विदा हुआ। इस महाआयोजन में न तो कोई गरीब था और नहीं अमीर, ऊंच -नीच, जाति- भेद, बिरादरी भेद ,पुरुष – महिला, युवक-युवतियों तथा छोटे -छोटे बच्चों के मन में केवल एक ही उत्सुकता रोमांच व संकल्प था कि किसी न किसी प्रकार मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर स्नान करना है। महाकुंभ -2025 में 66 करोड़ से अधिक सनातनियों ने बिना किसी भेदभाव के स्नान किया। विहंगम दृष्टि से अनुमान लगाया जा सकता है कि हर हिंदू सनातन के परिवार से कम से कम एक व्यक्ति ने तो संगम में पवित्र डुबकी लगाई ही है। दुबकी लगाने वाले वहां से पवित्र गंगाजल लेकर गये हैं और उन्होंने पवित्र कुम्भ जल उन आस्थावान लोगों तक पहुंचाया है जो किसी कारण से संगम स्थल तक पहुंच नहीं सके।

यह महाकुंभ सनातन के वैभव और सनातनियों आस्था के लिए स्मरण किया किया जायेगा।यह महाकुंभ 66 करोड़ से अधिक स्नानार्थियों के आगमन के साथ साथ अन्य अनेक कीर्तिमानों के लिये स्मरण किया जाएगा। यह महाकुंभ उन समर्पित सनातनियों के लिए स्मरण किया जाएगा जिन्होंने दिन -रात बिना थके बिना रुके संगम की रेती पर आने वाले अनजान श्रद्धालुओं की निःस्वार्थ भाव से की। महाकुंभ-2025 के संपन्न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावुक कर देने वाली पोस्ट में लिखा कि इस महाकुंभ में युग परिवर्तन की आहट दिख रही है। महाकुंभ- 2025 में सनातन धर्म को मतांतरण से बचाने के लिए विचार- विमर्श हुआ, काशी- मथुरा के लिए आंदोलन का संकल्प लिया गया, हिंदू बेटियों को लव जिहादियों के चंगुल से बचाने का संकल्प लिया गया तथा साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के संकल्प के साथ गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने जैसे संकल्प पारित किये गये। महाकुंभ -2025 में जलवायु परिवर्तन और उससे उपजे संकट पर भी व्यापक चर्चा की गई। सभी प्रमुख साधु संतों अखाड़ों व उनके महामंडलेश्वरों ने एक ही संकल्प गुंजायमान किया कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाकर विश्वगुरु बनाना है।महाकुंभ ने “एक भारत श्रेष्ठ भारत“ की संकल्पना को साकार करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन का गौरव पूरे विश्व में छा गया।

महाकुंभ ने सनातन की शक्ति का जो परिचय दिया उससे सनातन विरोधी वह ताकतें जो सनातन के उन्मूलन का सपना देखती हैं वह बुरी तरह से हिल गई हैं । महाकुंभ 2025 को विफल करने के लिए इन सनातन विरोधी शक्तियों की ओर से कई प्रकार के षड्यंत्र किये गए, अफवाहें फैलाई गयीं कि लोग वहां न जायें किंतु कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। महाकुंभ ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बाँध दिया। महाकुंभ -2025 में भारत का विश्वरूप दर्शन दिखा। महाकुंभ में आम सनातनी व सनातन को जानने का इच्छुक हर जिज्ञासु प्रचार से नहीं विचार से प्रयागराज पहुंचा।

महाकुंभ -2025 स्वच्छता व श्रद्धा का संगम बना। महाकुंभ में स्वच्छता के लिए 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाये गये।15 हजार सफाई कर्मचारी तैनात रहे। 1,500 गंगा सेवादूतों को जागरूकता के लिए कुंभ में नियुक्त किया गया। महाकुंभ में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार का लाभ मिला।चिकित्सा सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कनाडा, जर्मनी, रूस के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ एम्स दिल्ली और आइएमएस बीएचयू के चिकित्सक युद्धस्तर पर जुटे रहे।इस बार डिजिटल खोया -पाया विभाग ने 20, 000 से अधिक बिछड़े लोगों को मिलाया।

महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ भी लगाया गया जिसमें 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के नेत्रों की जांच की गई और 1.5 लाख से अधिक लोगों को चश्मे का वितरण किया गया। जिन मरीजों को मोतियाबिंद के आपरेशन की महती आवश्यकता थी उन सभी का प्रयागराज और चित्रकूट में निःशुल्क ऑपरेशन करवाकर उन्हें घर भेजा गया। भारत में समृद्ध खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी खेलों के खेल महाकुंभ का आयोजन भी चर्चा का विषय रहा।

महाकुंभ 2025 के लिए कई पल अविस्मरणीय हैं । महाकुंभ 2025 में यूपी की योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों ने एक साथ मां गंगा की पवित्र डुबकी लगकार कीर्तिमान रचा और कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गये। देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उद्योगपति, खेल जगत के पुरोधा, अन्य देशों में बैठे सनातनी कोई भी महाकुम्भ के आकर्षण को नकार नहीं सका ।

महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सकुशल यात्रा कराने के लिए रेलवे व परिवहन सेवाओं की व्यवस्था के लिए भी स्मरण किया जाएगा। महाकुंभ के लिए 16000 से अधिक ट्रेनें चलीं। जिसमें 4.38 करोड़ यात्रियों का आवागमन हुआ। 3.25 करोड़ यात्रियों का आवागमन रोडवेज बसों से हुआ। 5.59 लाख यात्रियों का आवागमन विमान से हुआ। कुल मिलाकर 7.68 करोड़ यात्रियों का ट्रेन, विमान व बसों से आवागमन हुआ इसके अलावा अन्य यात्री पैदल,निजी व किराये के विभिन्न साधनों से प्रयागराज पहुंचे।

महाकुंभ से लाखों लोगों को रोजगार मिला। महाकुंभ 2025 से बेरोजगार युवाओं को प्रेरित करने वाली बहुत सी कहानियां मीडिया के माध्यम से सामनें आयी जिसमें किसी ने दातुन बेचकर 45 दिन में लाखों रुपये कमा लिये तो किसी ने चाय की दुकान खोल ली। मां गंगा के घाटों पर नाविकों ने भी खूब धन कमाया और लखपति बन गये। महाकुंभ -2025 से यूपी की आर्थिकी बहुत मजबूत हुई है जिसका असर आगामी समय में दिखाई पड़ेगा।

महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के पांच मार्ग प्रशस्त किये जिसमें एक है प्रयागराज से मां विन्ध्यवासिनी धाम होते हुए काशी का सर्किट, जिस तरह प्रयागराज में अभूतभूर्व भीड़ रही उसी प्रकार मां विन्ध्यवासिनी धाम में भी प्रतिदिन पांच से सात लाख की भीड़ रही। काशी में भी एक दिन 10 से 15 लाख तक श्रद्धालु रहे और कई बार भीड़ के दबाव के कारण मां गंगा आरती को रोकना पड़ा। प्रयागराज महाकुंभ के कारण एक और सर्किट बना अयोध्याधम और गोरखपुर का। अयोध्याधाम में भी सात से 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचे।तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का । प्रागराज से राजापुर और चित्रकूट का भी एक सर्किट बना तो पांचवा सर्किट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होते हुए मथुरा ,वृंदावन और शुकतीर्थ का रहा जहां बड़ी संख्या में पर्यटक व श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।

महाकुंभ -2025 की सफलता से प्रसन्न मुख्यमंत्री का यह कहना कि सनातन की ध्वजा अब झुकेगी नहीं एकदम सटीक टिप्पणी है। महाकुंभ- 2025 के सफल आयोजन से पूरे विश्व में सनातन का मान बढ़ा है, भारत की प्रबंधकला , क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरे विश्व ने माना कि जो कोई नहीं कर पाया वह भारत के प्रयागराज ने कर दिखाया। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज भारत के जन सामान्य को बरसों बरस सुनाई देती रहेगी । ये महाकुंभ भारत के सनातन की बहुत बड़ी उपलब्धि जिससे प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी बहुत बढ़ गया है।

वहीं समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री येगी आदित्यनाथ ने मेले की सफलता का आधार बने सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों के साथ समय बिताया, सम्मान किया उनके लिए घोषणाएं कीं और उनके साथ भोजन किया तथा स्वयं स्वच्छता अभियान में भाग लेकर उनका मनोबल बढ़ाया।

प्रेषक – मृत्युंजय दीक्षित

फोन नं.- 9198571540

एक भूली बिसरी गायिका नगरत्नम्मा

बैंगलोर नागराथनम्मा 3 नवंबर 1878 – 19 मई 1952

भारतीय अनुवाद परिषद द्वारा दिनेश कुमार माली सम्मानित

बाल साहित्य से बच्चों में संस्कारों का बीज पनपता है

रामेश्वरम में 22 तीर्थ (जलकूप/जलकुंड) का स्नान