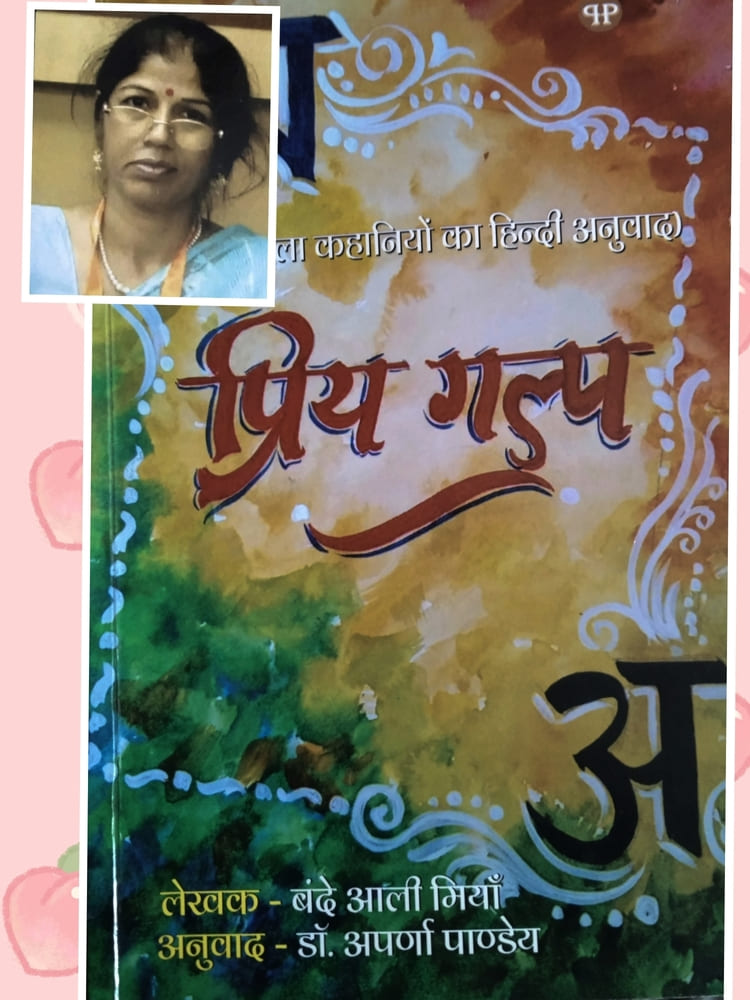

कोटा की साहित्यकार डॉ. अपर्णा पांडेय द्वारा अनुवाद कृति ” प्रिय ग्लप ” बांग्लादेश के कहानीकार बंदे अली मियां की 14 कहानियों का हिंदी भाषा में अनुवाद कृति है। भारत सरकार की ओर से इन्हें बांग्लादेश में हिंदी टीचर के रूप में भेजा गया था। प्रवास के दौरान इन्होंने बांग्ला कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। जिन शब्दों में कठिनाई आई अपने विद्यार्थियों से पूछने में कोई संकोच नहीं किया। कहानियों के अनुवाद की विशेषता है कि उनके मूल स्वरूप में बदलाव नहीं हो और रोचकता भी बनी रहे। अधिकांश कहानियां बच्चों की मनोभावना को लेकर ज्ञान वर्धक हैं वहीं सभी के लिए संदेश परक है।

कहानियां बच्चों को कोई न कोई सीख देती हैं और मनोरंजन भी करती हैं। शब्दों का चयन और वाक्यों का गठन सहज और सरल होने के साथ मूल कहानी के निकट है।

संग्रह की कहानी ” चाँद मामा का देश”, शीर्षक से ऐसी कहानी है जिसमें पिंटू चाँद मामा के देश की सपने में यात्रा करता है। इस रोचक बाल कहानी में दो बच्चों पिंटू और मंटू का आत्मविश्वास झलकता है जब वे चाँद पर पहुंचे रॉकेट से भेजी चाँद की एक अखबार में छपी फोटो देख कर चर्चा करते हैं हम भी चाँद पर जाएंगे। मंटू कहता हैं देश विदेश के बड़े – बड़े वैज्ञानिकों ने मिल कर यह रॉकेट तैयार किया है, कहाँ वैज्ञानिक और कहां हम। जवाब में पिंटू आत्मविश्वास से कहता है हम को भी कम नहीं समझे। जिन वैज्ञानिकों ने कई खोजें की वे भी कभी हमारे जैसे ही बच्चें थे। हम भी जब बड़े हो जाएंगे ,तो निश्चित ही कुछ करेंगे।

हम में से ही कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक, शिल्पी, कवि, गायक और साहित्यकार बनेगा। उसी रात पिंटू चाँद मामा लेने आते हैं। वह हवा में उड़ता हुआ चाँद के घर पहुंचता है। चाँद से पिंटू की रोचक वार्तालाप, चाँद का जो पक्ष हमें धरती से दिखाई देता है, चाँद पिंटू की उसका दूसरा पक्ष दिखता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है। सब कुछ पृथ्वी जैसा लगा बस वहां के लोगों और खाने पीने की वस्तुओं के नाम बड़े अटपटे थे, समझ में न आने वाले। चाँद पर एक बच्चा पिंटू को अपने घर खाने के लिए ले जाता है। पिंटू उसके साथ चलते हुए ता ना ना ना – ता ना ना ना कहते हुए चल पड़ता है। पिता – अरे पिंटू उठो, नींद में क्या बडबडा रहे हो। पिंटू – उमा, मैं नींद में था, चाँद मामा के देश में, चाँद मामा का देश – वो क्या सब स्वप्न था !! पिता उठो उठो, किताब पढ़ने बैठो।

” शहजादी का भाग्य ” भारत में प्रचलित कहानी की तरह है जिसमें जीवन में नमक का महत्व प्रतिपादित किया गया है। एक राजा अपनी तीन बेटियों राजकुमारियों से पूछता है तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। बड़ी राजकुमारी कहती है वह शहद जैसा, बीच वाली कहती है शक्कर जैसा और छोटी कहती है नामक जैसा। राजा यह सुनकर छोटी राजकुमारी से क्रोधित हो उसे दूर गहन जंगल में भेज देता है। वहां एक लकड़हारा उसे अकेले देख अपनी बेटी अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी की तरह परवरिश करता है। राजकुमारी दिन भर मोर पंख जमा करती है उन्हें खूबसूरत बनती है।

एक दिन वह पिता को कहती है इन्हें बाज़ार में बेच आओ कुछ रुपए आ जाएंगे। उधर से एक राजकुमार आता है और उसे ये पसंद आ जाते हैं। जब उसे पता चलता है यह उनकी बेटी ने बनाए है तो वह उस से मिलने लकड़हारे के साथ उसके घर चला जाता है। उसे राजकुमारी पसंद आती है और वह उसे अपने साथ ले जा कर विवाह कर आराम से रहने लगता है। एक दिन राजकुमारी अपने पिता को खाने पर बुलाती है। पिता सही समय पर पहुंच जाता है। राजकुमारी अपने पिता को पहले शहद में फिर शक्कर मिला भोजन देती है। जिसे राजा चख कर छोड़ देता है। अब वह नामक का भोजन देती है जिसे वह बड़े चाव से खाता है। राजकुमारी ओट से खड़ी यह सब देखती रहती है। जब पिता चाव से नामक वाला भोजन कर रहा था वह ओट से बाहर आई और बोली मैंने कहा था न मैं आपको नमक जितना प्यार करती हैं। राजा खुद ही कर दामाद और बेटी को अपने साथ ले जाता है, जहां वे आराम से रहने लगते है।

संदेश यही है कि जीवन में सब चीजों का अपना – अपना महत्व है। मीठे का मजा भी नामक के साथ है, दुख है तब ही सुख का महत्व है।

कहानी ” तीन मित्र” का संदेश है कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो। कुछ भी खर्च करने से पहले अपनी जेब टटोल ले, ऐसा नहीं हो संकट में पड़ जाएं। दिन भर ट्राम में घूमने का टिकट ले कर तीन दोस्त जब किसी होटल पर खाना खाने बैठते हैं तो बिल चुकाने जितने पैसे किसी के पास नहीं होते। योजना बना कर वे बेरे की आंख पर पट्टी बांध देते हैं और उसे कहते हैं जिसे वह छू लेगा वहीं भुगतान करेगा। बेरा टकराता टकराता मैनेजर को छू लेता है। जब मैनेजर को वह यह बात बताता है तब तक तीनों मित्र रफूचक्कर हो जाते हैं।

ऐसे ही ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और जीवनोपयोगी संदेश लिए हैं आदेश का पालन, विपत्ति का साथी, परियों का देश, विचार, चलो आम इक्कठा करें, अतिथि पारायणता, सोच कर कार्य करो, लोभ का परिणाम, बेवकूफ बाघ और धूर्त शृंगाल, विजय वीर और स्वप्न बूढ़ा का देश कहानियां।

कृति की ” भूमिका ” में ढाका के एक समाचार पत्र के संपादक सैयद मेहंदी हसन लिखते हैं यह अनुवाद उत्कृष्ट ही नहीं है वरन दो देशों के साहित्य प्रेमियों के लिए सेतु का कार्य करेगा। इस संग्रह की कहानियां परियों का देश, चलों आम इक्कठा करें और चाँद मामा का देश कहानियां बाल मनोविज्ञान की प्रतिनिधि कहानियां हैं। लेखिका में एक शिक्षक ही नहीं वरन श्रेष्ठ अनुवादक भी नजर आता है। लेखिका ने मूल कथा की गहराई को संवेदनशीलता से समझा है और तब ही वे इनका भावात्मक अनुवाद कर पाई हैं। उनकी ये टिप्पणी निश्चित ही लेखिका की समझ, संवेदनशीलता और लेखन के शिल्प कौशल को इंगित करने को पर्याप्त है।

सभी सहयोगियों और शुभकामनाएं भेजने वालों का आभार व्यक्त करते हुए लेखिका ” मेरी कलम से ” में कृति की उपादेयता पर लिखती है कि आदिकाल से ही कथा, ग्लप, आख्यायिका न केवल बच्चों वरन सभी के मनोरंजन के साधन रहे हैं वरन समय व्यतीत करने, चारित्रिक गुणों का विकास करने,नैतिक मूल्यों की स्थान और सामाजिक समस्याओं के निरूपण और समाधान का, कभी उपदेशात्मक तो कभी माँ की तरह ऊंगली पकड़ कर राह दिखाने का कार्य समय – समय पर करती रही हैं। अनुवाद जहां एक देश की भाषा के साहित्य को दूसरे भाषा के साहित्य प्रेमियों को सुलभ करता है , वहीं उस देश की संस्कृति, विचारधारा और चिंतन से भी अवगत करता है। अनुवाद में अनुवादक को अपनी तरफ से कुछ भी कहने की अनुमति नहीं होती फिर भी रोचकता और सरसता बनाए रखने का प्रयास किया है।

कृति का आरंभ बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहे हर्ष वर्धन श्रृंगला के पत्र से होती है जिसमें उन्होंने इनके अक्टूबर 2013 से 27 फरवरी 2017 के प्रवास के दौरान हिंदी टीचर के रूप में दी गई सेवाओं और उपलब्धियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। इसके उपरांत साउथ एशिया के डायरेक्टर जनरल का संदेश पत्र है जिसमें उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आपकी हिंदी सेवाओं को यहां के विद्यार्थी लंबे समय तक याद रखेंगे।

इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका की निदेशक जयश्री कंडू, एवं इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज के डायरेक्टर एम. एन, कंडू के साथ – साथ ग्वालियर और मैनपुरी के शिक्षाविदों के शुभकामना पत्र शामिल हैं। कहानियों की 78 पृष्ठ वाली कृति का रंगीन आवरण पृष्ठ आकर्षक और कलात्मक है।

पुस्तक : प्रिय ग्लप ( बंगला कहानियों का हिंदी अनुवाद)

अनुवादक : डॉ. अपर्णा पाण्डेय, कोटा

प्रकाशक : पंख प्रकाशन,मेरठ

प्रकार : पेपर बैक

मूल्य : 120