हममे से अनेकोंने बचपन मे, ‘पिन होल कैमरा’ के तकनीक का उपयोग करते हुए घर के अंधेरे कमरे में, किसी प्रकाशित वस्तू की प्रतिमा देखी होगी। जब किसी अंधेरे कमरे मे छोटासा झरोखा होता है, तब उस झरोखे से, बाहर की प्रकाशमान वस्तू या वास्तु की प्रतिमा, उस अंधेरे कमरे मे उलटी दिखती है। बिलकुल सिनेमा जैसी। इसी को ‘पिन होल कैमरा तत्व’ कहते है। इस सिद्धांत पर आधारित, विश्व के प्रथम पिन होल कैमरा की संकल्पना, भारत मे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने केवल एक वर्ष पूर्व, अर्थात 1856 मे, एक स्कॉटिश वैज्ञानिक ने रखी। डेव्हिड बुस्टर नाम के इस वैज्ञानिक ने ‘द स्टिरिओस्कोप’ नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमे यह संकल्पना विस्तार से लिखी थी। इसमे बूस्टर ने इस कैमरा का वर्णन, ‘एक लेन्स रहित कैमरा जिसमे केवल एक पिन होल होता है’ ऐसा किया है।

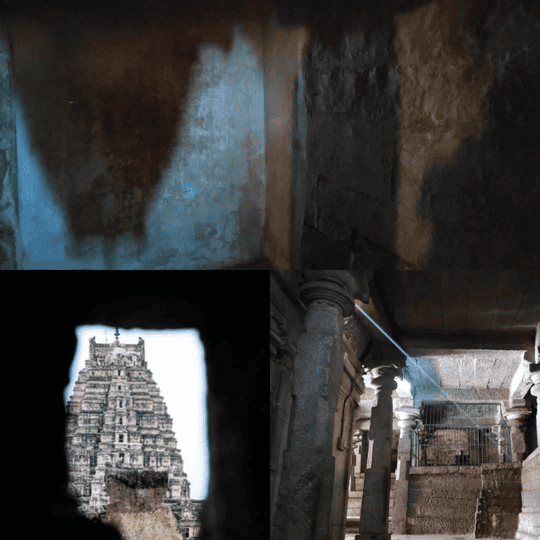

यही पिन होल कैमरा की संकल्पना प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, पांच सौ वर्ष पुराने मंदिर मे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हंपी का विरुपाक्ष मंदिर। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ यह मंदिर, वर्ष 1509 मे पूर्ण हुआ। विरुपाक्ष का अर्थ, विरूप+अक्ष ऐसा होता है। अर्थात विशेष आखों के भगवान का मंदिर। यह मंदिर भगवान शंकर का है। इसे ‘प्रसन्न विरुपाक्ष मंदिर’ ऐसा भी कहते है। इसका अन्य एक नाम पंपापती ऐसा भी है।

यह मंदिर प्राचीन है। इसमे नौवी और दसवी शताब्दी के भगवान शंकर से संबंधित शिलालेख मिले है। सन 1509 मे अपने राज्याभिषेक के समय, राजा कृष्णदेवरायने इस मंदिर का भव्य रूप मे पुननिर्माण किया, और उसके साथ निर्माण किया पचास मीटर उंचा गोपूर। यह गोपूर सात स्तरों का बना है। सबसे नीचे वाला स्तर यह प्रस्तरों का अर्थात पत्थरोंका बना हुआ है। उसके उपर के छह स्तर, चूने से जोडी गई ईटों के बने है।

इस मंदिर में, गर्भगृह के बाजू मे (गर्भगृह की और देखते हुए खडे होने पर, अपने दाहीने हाथ में) एक कमरा है। इस कमरे मे प्रकाश कम आता है। जैसे डार्क रूम होती है, लगभग वैसे ही यह कमरा है। इस कमरे मे एक बहुत छोटासा झरोखा है। इस झरोखे से लगभग 300 मीटर दूरी पर, वह विशाल गोपुरम हैं। अगर हम उस कमरे के दरवाजे को पूरा बंद करते हैं, अर्थात, डार्क रुम जैसा वातावरण तैयार करते है, तो पचास मीटर उंचाई के उस गोपुरम की उलटी प्रतिमा, उस कैमरे मे तैयार होती है। बिलकुल वैसे ही, जैसे हम सिनेमा मे देखते है। अगर हम उस झरोखे मे अपना हाथ हिलायेंगे, तो वह प्रतिमा जैसे झूम होती है और हिलती भी है।

इसी का अर्थ, पांच सौ से अधिक वर्ष पूर्व, यह पिन होल कॅमेरा की तकनीक अपने मंदिरों के वास्तुविदों को पता थी। यह अद्भुत है।

पिन होल कैमरा का सिद्धांत इसके पूर्व भी पता था। इसके संदर्भ कही – कही मिलते है। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व, ‘मोझी’ इस प्राचीन चिनी लिपी मे इस सिद्धांत की अस्पष्ट सी जानकारी मिलती है।

‘इब्न अल् हेथम’ (Ibnal Haytham सन 965 -1040) यह एक अरबी शोधकर्ता थे। उन्हे पदार्थ विज्ञान मे रुची थी। विज्ञान की बहुत सी बाते उनको पता थी, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए, उस समय के (दसवी शताब्दी के) बगदाद के खलिफा ने उन्हे बुला लिया। इब्न अल् हेथम बगदाद गये। खलिफा ने, नाईल नदी मे नित्य आने वाली बाढ का प्रतिबंध करने के लिए उन्हे कुछ उपाय करने के लिए कहा। वें, ‘नाईल नदी पर मैं बांध बनाकर बाढ को रोकुंगा’ ऐसी बडी – बडी बाते करके वापस आए। लेकिन वापस आने के बाद उन्हे लगने लगा की ‘बहुत बडी गडबड हुई है। यह काम अपने बस का नही है’। उन्होने जाकर खलिफा को बताया। खलिफा नाराज हुआ और हेथमको कैद किया। इस दौरान हेथम को उस कारागार की कोठरीमे पिन होल कैमरा का सिद्धांत समझ मे आया, ऐसा मानते है। आगे चलकर हेथम ने अरबी भाषा मे ‘बुक ऑफ ऑप्टिक्स’ लिखी।

या पुस्तक सन 1572 मे फ्रेडरिक राईजनयर ने जर्मन भाषा मे प्रकाशित की। अब बात यह है कि भारतीयों को यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? निश्चित रूप से तो नही बता सकते। परंतु इब्न अल् हेथम के माध्यम से भारत मे आया, इसका कोई प्रमाण नही मिलता। यह ज्ञान भारत मे उसके पूर्व से था। परंतु पिन होल कैमरा तकनीक से दूर की वस्तू, अंधेरे कमरेमे उलटी देख सकते है, इसमे कोई बडा वैज्ञानिक तत्व छुपा हैं, ऐसे हमारे प्राचीन शोधकर्ताओं को और वास्तुविदों को नही लगा होगा। क्योंकि इससे भी क्लिष्ट और विस्मयकारी रचनाएं इन वास्तुविदोने भारत मे की है।

*प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का पृथःकरण कैसे होता हैं, यह हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से ही ज्ञात था। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, सुक्त 587 से 599 में, भगवान सूर्य के महत्व का वर्णन किया है। सुक्त 594 और 595 मे स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि –

सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ।

शोचिष्केशं विचक्षण ॥८॥ सूक्त – 594

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः ।

ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥९॥ सूक्त – 595

अर्थात, हे सर्व द्रष्टा सूर्य देव, आप तेजस्वी ज्वालाओंसे युक्त ऐसे दिव्यत्व को धारण करते हुए, सप्तवर्णी किरणों रुपी अश्वों के रथमे सुशोभित लग रहे है। पवित्रता प्रदान करने वाले, ज्ञानसंपन्न ऐसे सूर्यदेव, आपका सात रंगों का अश्वरथ आपको शोभा देता है।

सूर्यकिरणोंका पृथःक्करण करने पर ‘बैजानीहपीनाल’ (VIBGYOR) ऐसे सात रंगों के किरण तयार होते है, इसकी जानकारी पाश्चात्त्य जगत को अभी कुछ सौ वर्ष पहले ही पता लगी थी। हमारे पुरखे इसे कुछ हजार वर्षों से जानते थे !

सुश्रुत आद्य शल्य चिकित्सक थे, यह अब विश्व मानने लगा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में, ‘रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स’ की भव्य इमारत मे प्रवेश करतेही, सामने के हॉल मे, सुश्रुत की एक बडी प्रतिमा रखी है। उस पर ‘आद्य शल्य चिकित्सक’ लिखा है। ईसा से पहले 800 वर्ष, यह उनका कालखंड है। सुश्रुत ने ‘सुश्रुत संहिता’ मे आंखों के लैंस के संदर्भ मे लिखा है, ‘प्रकाश किरण जब आंखो के रेटिना पर पडती हैं, तब व्यक्ति को दिखने लगता है’ इसका विस्तार से वर्णन उन्होने किया है।

हमारे पूर्वजों को प्रकाश किरणोंका, प्रकाश किरण के गुण-विशेषणोंका, प्रकाश किरणों के प्रभाव का ज्ञान सहज, स्वाभाविक रूप से था। अब न्यायशास्त्र और प्रकाश के सिद्धांत का क्या संबंध है? कोई संबंध नही है। परंतु चौथी शताब्दि मे, ‘अक्षपद गौतम’ द्वारा लिखे हुए ‘न्याय दर्शन’ इस ग्रंथ मे ‘ऑप्टिक्स के सिद्धांत’ का उल्लेख है। इस ग्रंथ मे तिसरे अध्याय के 43 से 47 सुक्तोंमे इस प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत का वर्णन किया है।

नक्तंचर नयनरश्मि दर्शनाच्य

अप्राप्यग्रहणं काचाभ्रपटल स्फटिकान्तरितोपलब्धे: I

कुड्यांतरितानुपलब्धेर प्रतिषेध:

आदित्यरश्मेः स्फटिकान्तरेsपि दाह्येsविघातात II

सारांश, सामान्य आंखो से जो सूक्ष्म चीजे नही दिखती, वह कांच, अभ्रपटल (Mica) और स्फटिक (Crystal) के सहायता से हम देख सकते है।

जरा समझने का प्रयास करे, चौथे शताब्दि का यह ‘न्यायशास्त्र ग्रंथ’, हमे लेन्स के विषय में बता रहा है..!

अक्षपद गौतम के सौ वर्षं के बाद, वराहमिहिर ने (वर्ष 510 से 587) ‘बृहत्संहिता’ इस प्रसिद्ध ग्रंथ मे इंद्रधनुष्य के निर्माण का सिद्धांत लिखा है। 35 वे अध्याय में वराहमिहिर लिखते है –

सूर्यस्य विविधवर्णाः पवनेन विघत्तीः कराः साभ्रे।

व्यति धनुः संस्था ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधनुः ॥

अर्थात, ‘जब सूरज की किरणे हवा से, बादल भरे आकाश मे फैलती है, अर्थात विघटित होती हैं, तब उनके रंग अलग – अलग होते है, और उनकी एक पट्टिका तयार होती है। इसे ही इंद्रधनुष कहते है’।

वराहमिहीर के कुछ वर्ष पश्चात, आदी शंकराचार्यजीने (वर्ष 788 से 820) ‘अपरोक्षानभूती’ नामक एक छोटा ग्रंथ लिखा है। उसमे 81वा श्लोक हैं –

सूक्ष्मत्वे सर्व वस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः I

तद्वदात्मनि देवत्व पश्यत्यज्ञानयोगतः II

अर्थात, ‘जब हम लेंस के माध्यम से (चोपनेत्रतः) छोटी वस्तूएं देखते हैं, तब वह बडी दिखने लगती है। उसी प्रकार से, ज्ञान चक्षु के माध्यम से ज्ञान विस्तृत दिखने लगता है’।

यहां प्रकाश के सिद्धांत की चर्चा करते समय आदि शंकराचार्य चष्मे (चोपनेत्र) की संकल्पना स्पष्ट कर रहे है। यह चष्मे की संकल्पना प्राचीन भारत मे अनेक जगह मिलती है। श्रीलंका के गंपोला प्रान्त का भुवनाईका बहु (चौथा) राजा था। सन 1344 से 1354, ऐसे दस वर्ष तक उसका राज चल रहा था। राजा ‘क्वार्टझ क्रिस्टल’ का चष्मा पहनता था, ऐसे समकालीन इतिहासकारोंने लिखकर रखा है। (संदर्भ – श्रीलंका के ‘भंडारनायके सेंटर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीज’ के समन्वयक जेनिफर पालन गुणवर्धने ने फेब्रुवारी 2018 के ‘Explore Sri Lanka’ इस पोर्टल पर एक आलेख लिखा है। इसका शीर्षक हैं, ‘Crystal Glasses That King Once Wore’).

इस राजा को चष्मा किसने दिया?

भुवनाईका बहू (चौथा) के राज्य काल मे उसने गदाला देनिया मे एक बडे बुद्ध मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। राजा को यह मंदिर, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों जैसा चाहिये था। उन दिनों, विजयनगर साम्राज्य, नया – नया स्थापन हुआ था। इसलिये राजा ने इस मंदिर के लिये विजयनगर के मुख्य वास्तुकार देव नारायण को अपने यहा बुला लिया। इसी देव नारायण ने राजा को क्रिस्टल का चष्मा दिया। इसका अर्थ स्पष्ट है, कि उस समय विजयनगर साम्राज्य मे, अर्थात दक्षिण भारत मे, चष्मा बनाने की कला प्रचलित थी। विजयनगर साम्राज्य मे राजा कृष्णदेवराय के कार्यकाल मे उनके राजगुरू थे व्यास राजा (व्यासा रायरु)। सन 1447 से 1539 यह उनका कालखंड था। उनका जीवन वृत्तांत, उनके समकालीन संस्कृत कवी सोमनाथ द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ मे उल्लेख है की ‘उम्र के 73 वे वर्ष मे, सन 1520 मे, गुरु व्यास राजा कृष्णदेवराय के दरबार में चष्मा लगाकर ग्रंथ का वाचन कर रहे थे’। आगे चलकर 1771 मे जब अंग्रेजोंने तंजावुर जीत लिया, तब उन्हे क्वार्टझ क्रिस्टल से चष्मे की कांच (लेन्स) बनाने के छोटे कारखाने मिले। बाद मे ऑपर्ट ने 1807 मे लिखकर रखा है कि दक्षिण भारत मे लेन्स बनाने के कारखाने प्राचीन समय से थे।

यह सब इतने विस्तार से इसलिये लिखा है, कि प्रकाश के सभी भौतिक सिद्धांतों की जानकारी भारतीयों को पहले से ही थी। इसलिये पिन होल कॅमेरा की संकल्पना विरुपाक्ष मंदिर मे उपयोग मे लाते समय उन्होने यह बाहर से उधार नही ली थी! यह ज्ञान, (या यूं कहे, इससे भी प्रगत ज्ञान) भारत मे पूर्व से ही था, यह निश्चित!

अब पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर का उदाहरण लीजिए। यह विरूपाक्ष मंदिर अलग है। इस संदर्भ मे शोध करने वाले अनेक शोधार्थी और अभ्यासक, इन दो विरुपाक्ष मंदिरो के बारे में भ्रमित होते है। गडबड करते है। दोनो मंदिरो मे बहुत सी समानताएं है। दोनो ही भगवान शंकर जी के मंदिर है। दोनो का नाम विरूपाक्ष ही है। दोनो मंदिर कर्नाटक मे ही एक दुसरे से केवल 136 किलोमीटर दूरी पर है। दोनो को युनेस्कोने वैश्विक धरोहर स्थल के रुप में संरक्षित किया है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर (पहले का बेल्लारी) जिले मे आता है, तो पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, बागलकोट जिले मे आता है।

पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर मलप्रभा नदी के किनारे स्थापित है। बदामी और ऐहोले के पास। आठवी शताब्दि मे चालुक्य राजा विक्रमादित्यने पल्लवों पर बडा विजय प्राप्त किया। उस विजय की स्मृति मे, विक्रमादित्य की पत्नी, रानी लोक महादेवी ने सन 739 – 740 मे इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर के पास एक विजयस्तंभ भी है। इस स्तंभ पर देवनागरी और कन्नड लिपी मे, विक्रमादित्य (द्वितीय) के पल्लवों पर विजय के संदर्भ में जानकारी लिखी है।

विक्रमादित्य (द्वितीय) ने जब पल्लवोंको परास्त किया तब पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। इस कांचीपुरम के कैलास नाथ मंदिर, एकांबरेश्वर मंदिर जैसे अनेक मंदिरों का राजा विक्रमादित्य (द्वितीय) को आकर्षण था। विशेष रूप से कुछ ही वर्ष पूर्व, बनाया गया कैलास नाथ मंदिर। ऐसा मंदिर, राजा विक्रमादित्य को बनाना था। इसलिये पल्लव राज्य के ‘सर्व सिद्धीचारी’ और ‘गुंडा अनिवेदिता चारी’, इन दो प्रमुख वास्तुकारों को राजाने मंदिर निर्माण के लिए बुलाया। इन वास्तुकारोने, यह मंदिर एकदम सटीक रुप से, पूर्व – पश्चिम अक्षांश पर बनवाया है। इसके अठारह खंबों पर, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र के प्रसंग उकेरे है। गर्भगृह के पहले ही कक्ष में, उपर छत पर विशाल सूर्य रचना का निर्माण किया है। सात घोडों के रथमे बैठे सूर्यदेव और दिन / रात की रचना..! सब भव्य रूप मे और पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धतीसे !

इन दोनो वास्तुकारोंने मंदिर निर्माण के समय गणित की अनेक मजेदार रचनाएं बनाई हैं। आगे चलकर सन 1509 मे, हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण के समय यहां की रचनाये वहां पर भी है। गणितीय सूत्रों से कुछ पॅटर्न तयार होते है, उन्हे फ्रॅक्टल्स कहा जाता है। पट्टडकल के विरुपाक्ष मंदिर मे ऐसे फ्रॅक्टल्स तयार किये गये है। विशेष रूप से ईसा से 200 वर्ष पहले, महर्षी पिंगल शास्त्री ने गणितीय संख्या के विस्तार के सूत्र लिखे है। तेरहवी शताब्दी में इटालियन गणितज्ञ फायबोनेची ने उसी का उपयोग किया, और अब पूरा विश्व उसे ‘फाइबोनेची सिरीज’ नाम से जानता है।