एक ग़लती से सबकी पसंद से नापसंद बन गया वाशिंग पाउडर निरमा, डूब गया जमा – जमाया कारोबार आजकल के समय में तो सर्फ के नाम पर कई तरह के पाउडर सामने आ गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब सिर्फ निरमा का जादू हर घर में चला करता था। सिर्फ निरमा की धुलाई ही नहीं बल्कि गाना भी काफी मशहूर था।

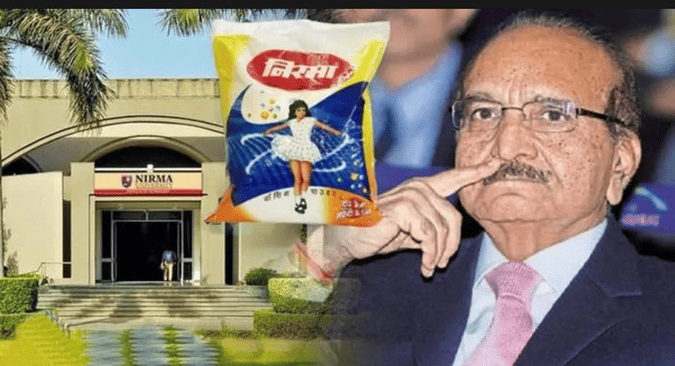

निरमा के विज्ञापन में एक छोटी सी बच्ची सफेद फ्रॉक पहने दिखती थी, जिसकी तस्वीर निरमा के पैकेट पर भी छपी रहती थी। बता दें कि निरमा वाशिंग पाउडर के फाउंडर करसन भाई पटेल (Karsan Bhai Patel) थे, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी (FMCG) कंपनी को भी टक्कर दी थी।करसन भाई पटेल ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। उन्होंने साइकिल पर जाकर प्रोडक्ट बेचने का काम शुरू किया था और 17 हजार करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया परंतु आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी की पहचान माना जाने वाला प्रोडक्ट निरमा वाशिंग पाउडर अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अब नए उत्पादों ने वाशिंग पाउडर निरमा की जगह ले ली है। अब यह प्रोडक्ट सिमटकर 6% पर आ गया है, जो कभी बाजार के 60 फीसदी पर कब्जा बनाए रखता था।

करसन भाई पटेल गुजरात के मेहसाणा जिले में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह अपने जीवन में शुरुआत से ही कुछ करना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वह अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करने लगे और बहुत ही जल्द उन्हें गुजरात सरकार के खनन एवं भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी भी मिल गई थी परंतु सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उनके मन में कुछ अलग करने का जज्बा था। लेकिन उनके जीवन में भूचाल आ गया।

दरअसल, करसन भाई पटेल की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम निरुपमा था। वह निरुपमा को जान से भी ज्यादा चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में नाम कमाए। परंतु उनकी बेटी निरुपमा की अचानक ही एक हादसे में जान चली गई। अचानक से हुए इस हादसे ने करसन भाई पटेल को अंदर से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। करसन भाई पटेल को धक्का तो लगा लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिटिया के नाम से ही डिटर्जेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया।

वैसे करसन भाई ने निरमा के नाम से प्रोडक्ट बनाना तो शुरू कर दिया था लेकिन उनके सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि बाजार में मौजूद HUL जैसी बड़ी कंपनियों का मुकाबला कैसे करें। लेकिन इसके बावजूद भी करसन भाई पीछे नहीं हटे। उन्होंने नई-नई स्ट्रैटजी अपनानी शुरू की। करसन भाई पटेल ने हर पैकेट पर लिखना शुरू किया कि ‘कपड़े साफ नहीं हो तो पैसे वापस।’

बस फिर क्या था, करसन भाई पटेल की यह तरकीब काम कर गई और लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। करसन भाई पटेल के प्रोडक्ट की मांग देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ गई। जब करसन भाई पटेल ने यह देखा कि उनका कारोबार बढ़ रहा है तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरा ध्यान बाजार पर लगा दिया।

करसन भाई पटेल अजब-गजब आइडिया निकालते रहते थे जिससे उनका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। करसन भाई पटेल ने तो अपने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों को भी यह कह दिया था कि उनकी पत्नियां दुकानों पर जाकर रोजाना निरमा वाशिंग पाउडर ही मांगे और उनका यह आइडिया काम भी आया।

जब दुकानदारों के पास इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ी तो निरमा प्रोडक्ट की बिक्री में भी इजाफा हुआ। सबकी पसंद निरमा… जैसे विज्ञापनों को घर-घर में पसंद किया जाने लगा। निरमा गर्ल ने भी इस प्रोडक्ट को काफी फेमस कराया। बता दें कि निरमा की मार्केट हिस्सेदारी साल 2010 में करीब 60% तक पहुंच गई थी।

निरमा की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, जैसे ही निरमा बाजार में आता था वह तुरंत बिक जाता था। धीरे-धीरे निरमा ने दूसरे ब्रांड को भी पछाड़ दिया। साल 2005 तक आते-आते निरमा एक ब्रांड कंपनी बन चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि शेयर बाजार में भी लिस्टेड हो गई थी। कंपनी ने वॉशिंग पाउडर फील्ड में प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई देखी तो अन्य क्षेत्रों में भी निवेश शुरू किया।

सीमेंट कंपनी बनाई, जो देश के पांचवें नंबर पर है। निरमा यूनिवर्सिटी और केमिकल का कारोबार भी शुरू किया। ऐसे में पारंपरिक प्रोडक्ट वाशिंग पाउडर से ध्यान हटता चला गया। प्रोडक्ट में इनोवेशन ना होने के कारण से मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट का सामना ना कर पाई।

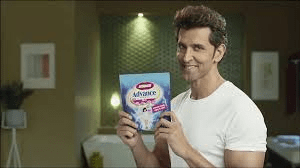

वही कंपनी से एक गलती विज्ञापन में भी हुई। खासकर महिलाओं को टारगेट कर कंपनी विज्ञापन दिखाती थी परंतु ना जाने क्या कंपनी को सुझा कि इनोवेशन के नाम पर महिला की जगह पुरुष से कपड़े धुलवाने शुरू कर दिए। कभी हेमा मालिनी सहित बॉलीवुड की चार मशहूर अभिनेत्रियों से कंपनी ने विज्ञापन करवाया लेकिन निरमा कंपनी ने इस बार बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एंबेसडर बना दिया।

बस गलती यही पर हो गई कि उनका प्रोडक्ट महिलाओं से कनेक्ट ना हो सका और निरमा का बाजार आउट हो गया। कभी डिटर्जेंट पाउडर बाजार के 60 फीसदी पर कब्जा रखने वाला प्रोडक्ट अब सिमटकर 6% पर आ गया है। परंतु निरमा आज भी एक कंपनी के तौर पर मूल्यवान ब्रांड है।

साभार – Mr Rathore (@Raathore_) / X से