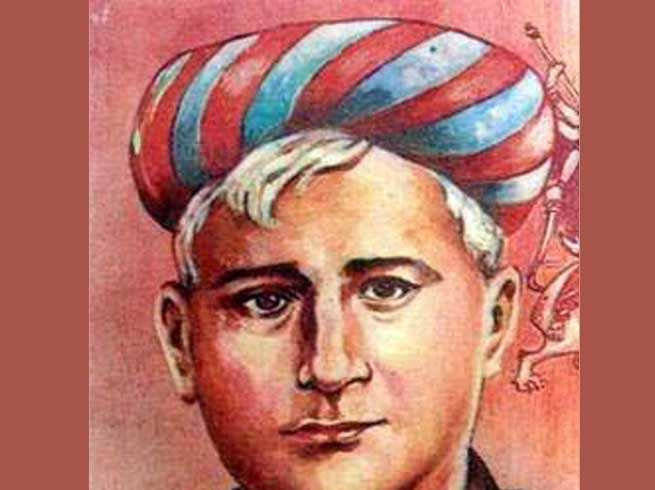

आजादी के दीवानों के प्रेरणास्रोत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ लिखने वाले बांग्ला साहित्य के भागीरथ कहे जाने वाले महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का 27 जून को जन्मदिन है. हालांकि कई जगहों पर उनका जन्मदिन 26 जून को होने का जिक्र भी मिलता है. बंकिमचंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून, 1838 को उत्तरी 24 परगना जिले के कंथलपाड़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंकिम चंद्र शब्द का बंगाली में मतलब होता है शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन का चांद। उनके पिता यादवचंद्र चट्टोपाध्याय मिदनापुर के डिप्टी कलक्टर थे। उनका एक भाई संजीवचंद्र चट्टोपाध्याय भी एक उपन्यासकार थे और अपनी पुस्तक ‘पलामाउ’ के लिए प्रसिद्ध थे। 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। उस समय उनकी पत्नी की आयु सिर्फ पांच साल थी। जब 22 साल के हुए तो पत्नी का निधन हो गया। जिसके बाद उन्होंने राजलक्ष्मी से शादी की जिनसे उनको तीन बेटियां हुईं।

बंकिमचंद्र की शुरुआती शिक्षा-दीक्षा मिदनापुर में हुई। वह एक मेधावी छात्र थे। मिदनापुर में शुरुआती पढ़ाई के बाद बंकिमचंद्र चटर्जी ने हुगली स्थित मोहसिन कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां छह सालों तक अध्ययन किया। संस्कृत पढ़ने में उनकी काफी दिलचस्पी थी। जब बाद में उन्होंने बंगाली में पुस्तकें लिखना शुरू किया तो संस्कृत के ज्ञान से उनको काफी फायदा मिला। 1856 में वह कलकत्ता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए। 1859 में उन्होंने बीए पास किया। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के पहले दो ग्रैजुएट्स में से एक थे। उन्होंने 1969 में लॉ में भी डिग्री ली। बंगाल के प्रसिद्ध प्रेसीडेंसी कॉलेज से 1857 में बीए की डिग्री लेने वाले बंकिम चंद्र पहले भारतीय थे. 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री ली. शिक्षा समाप्ति के बाद वह डिप्टी मजिस्ट्रेट बने. 1891 में सरकारी सेवा से रिटायर हुए. बंकिम चंद्र की प्रथम प्रकाशित रचना ‘राजमोहन्स वाइफ’ थी. इसकी रचना अंग्रेजी में की गई थी. उनकी प्रथम प्रकाशित बांग्ला कृति ‘दुर्गेशनंदिनी’ 1865 में छपी थी. यह एक रोमानी रचना थी. अप्रैल, 1872 में उन्होंने ‘बंगदर्शन’ नाम की पत्रिका निकालनी शुरू की. इसमें गंभीर साहित्यिक-सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाते हुए उनके साहित्यिक जीवन की दिशा तय हुई.

उत्तर बंगाल में 1773 के संन्यासी विद्रोह पर उन्होंने 1882 में ‘आनंदमठ’ राजनीतिक उपन्यास लिखा. देश-भक्ति की भावना से ओत-प्रोत इस रचना की कहानी पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ संन्यासियों के विद्रोह की घटना से प्रेरित है. इस उपन्यास में ‘वंदे मातरम्’ गीत को शामिल किया गया. हालांकि उन्होंने वंदे मातरम को इससे कई साल पहले कविता के रूप में लिखा था लेकिन इसको ‘आनंदमठ’ उपन्यास का बाद में हिस्सा भी बनाया.

सन् 1870-1880 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में ‘गॉड! सेव द क्वीन’ गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजों के इस आदेश से बंकिमचन्द्र चटर्जी को, जो उन दिनों एक सरकारी अधिकारी (डेप्युटी कलक्टर) थे, बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने 1875 में इसके विकल्प के तौर पर संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की और उसका शीर्षक दिया -‘वंदे मातरम’। शुरुआत में इसके केवल दो ही पद रचे गए थे जो संस्कृत में थे। इन दोनों पदों में केवल मातृभूमि की वंदना थी। उन्होंने 1882 में जब आनंद मठ नाम से बांग्ला उपन्यास लिखा तब मातृभूमि के प्रेम से ओत-प्रोत इस गीत को भी उसमें शामिल कर लिया। यह उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप (अकाल) में मर रही जनता को जागृत करने हेतु अचानक उठ खड़े हुए संन्यासी विद्रोह पर आधारित था। देखते ही देखते ‘वंदे मातरम्’ गीत राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया. 1894 में बंकिम चंद्र के निधन के 12 साल बाद क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल ने ‘वंदे मातरम्’ नाम से राजनीतिक पत्रिका निकालनी शुरू की. गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने इस गीत के लिए धुन भी तैयार की. लाला लाजपत राय ने भी इसी नाम से एक पत्रिका निकाली.

1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गीत के शुरू के दो छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया. आजादी के बाद 24 जनवरी, 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने की घोषणा की. 1952 में हेमेन गुप्ता ने इसी उपन्यास पर आधारित ‘आनंद मठ’ नाम से एक फिल्म भी बनाई.

इसके अलावा बंकिम चंद्र की ‘कपालकुंडला’, ‘मृणालिनी’, ‘राजसिंह’, ‘विषवृक्ष’, ‘कृष्णकांत का वसीयतनामा’, ‘सीताराम’, ‘राधारानी’, ‘रजनी’ और ‘इंदिरा’ उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं. चटर्जी का अंतिम उपन्यास सीताराम (1886) है.

बंकिमचंद्र बंगाली के बड़े लेखक के तौर पर उभरे। उन्होंने कई उपन्यास और कविताएं लिखीं। उन्होंने कई लेख भी लिखे जिसने लोगों में क्रांतिकारी विचार पैदा किया। अपनी रचना के कारण वह बंगाल के बाहर भी प्रसिद्ध हो गए थे। उनके उपन्यास को भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा। उन्होंने पहला उपन्यास दुर्गेशनंदिनी लिखा था जिसका विषय रोमांस था। यह उपन्यास 1865 में प्रकाशित हुआ था। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में कपालकुंडल (1866), मृणालिनी (1869), विषवृक्ष (1873), चंद्रशेखर (1877), रजनी(1877), राजसिंह (1881) और देवी चौधरानी (1884) शामिल हैं। बंकिमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ (1882) था। आनंद मठ में ही ‘वंदे मातरम’ गीत है जिसे बाद में राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया गया।

वैसे तो बंकिमचंद्र अपने उपन्यासों के कारण प्रसिद्ध हुए लेकिन कई शानदार किताबें भी लिखीं जैसे ‘कृष्ण चरित्र’, ‘धर्मतत्व’, ‘देवतत्व’। उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली दोनों में हिंदुत्व पर लेख लिखे। वह साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाली भाषी लोगों की विद्वता को उभारकर बंगाल का सांस्कृतिक पुनर्रोद्धार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1872 में वंगदर्शन नाम से मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया।

खुद गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए एक अच्छी सी धुन तैयार की। उसको पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया। 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर अंगीकार किया। इसके पहले गायक ओंकानाथ ठाकुर थे और अंग्रेजी में अनुवाद अरबिंदो घोष ने किया था। वंदे मातरम को लेकर आपत्ति यह है कि क धर्म विशेष के हिसाब से भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। उस समय मुस्लिम लीग ने इस गीत को मुस्लिमों के खिलाफ बताया था और अब भी मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को वंदे मातरम गाने पर आपत्ति है।

: खुदीराम बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त सहित सैकड़ों क्रांतिकारी वंदे-मातरम गाते हुए फांसी के फंदों पर झूल गए थे। 1905 में जब लार्ड कर्जन ने बंग-भंग ऐक्ट पास करके बंगाल के धार्मिक विभाजन को मंजूरी दी तो इसका जनता ने भारी विरोध किया। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उठे जनआक्रोश ने इस गीत को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर वंदे-मातरम और अल्लाहु अकबर के नारों से अंग्रेज शसकों का जीना हराम कर दिया। उस आन्दोलन के समय सारे भारत में एक ही गीत गाया जा रहा था वंदे मातरम।

वंदे मातरम पर आपत्तियों के मद्देनजर सन् 1937 में कांग्रेस ने इस विवाद पर गहरा चिंतन किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक गठित ने इस पर अध्ययन किया। उस कमिटी में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। कमिटी का मानना था कि गीत के शुरुआती दो पद तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद के पदों में हिन्दू देवी-देवताओं का जिक्र होने लगता है, इसलिए यह फैसला लिया गया कि इस गीत के शुरुआती दो पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा। इस तरह गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर के जन-गण-मन अधिनायक जय हे को यथावत राष्ट्रगान ही रहने दिया गया और मुहम्मद इकबाल के कौमी तराने सारे जहां से अच्छा के साथ बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित शुरुआती दो पदों का गीत वंदे मातरम राष्ट्रगीत स्वीकृत हुआ।

ये है पूरा वंदे मातरम् मगर स्कुूलों से लेकर सरकारी समारोहों में अधूरा गीत यानी शुरु की आठ पंक्तियाँ ही गाई जाती है।

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलाम्

मलयजशीतलाम्

शस्यश्यामलाम्

मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्

फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्

सुखदां वरदां मातरम्॥ १॥

सप्त-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले

द्विसप्त-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,

अबला केन मा एत बले।

बहुबलधारिणीं

नमामि तारिणीं

रिपुदलवारिणीं

मातरम्॥ २॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म

तुमि हृदि, तुमि मर्म

त्वम् हि प्राणा: शरीरे

बाहुते तुमि मा शक्ति,

हृदये तुमि मा भक्ति,

तोमारई प्रतिमा गडी मन्दिरे-मन्दिरे॥ ३॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी

कमला कमलदलविहारिणी

वाणी विद्यादायिनी,

नमामि त्वाम्

नमामि कमलाम्

अमलां अतुलाम्

सुजलां सुफलाम्

मातरम्॥४॥

वन्दे मातरम्

श्यामलाम् सरलाम्

सुस्मिताम् भूषिताम्

धरणीं भरणीं

मातरम्॥ ५॥