हलीम आईना राष्ट्रीय काव्य साहित्य सृजक सम्मान से अलंकृत

सम्मुख में विजय जोशी द्वारा सम्पादित ” सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक वैभव ” पर चर्चा

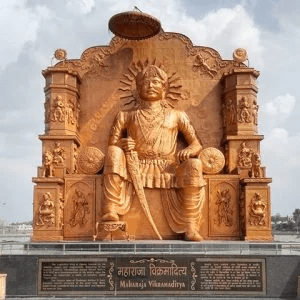

न्यायप्रिय और शौर्य की प्रतिमूर्ति महाराज विक्रमादित्य

महाकुंभ ने रचा इतिहास : योगी सरकार का अतुल्य प्रयास

पश्चिम रेलवे का लोअर परेल कारखाना : एक घड़ी जो इतिहास की विरासत है

एक शताब्दी से भी अधिक पुरानी हेरिटेज घड़ी और ट्यून्ड बेल रेलवे के समृद्ध इतिहास की जीवंत गवाही प्रस्तुत कर रही है

लोअर परेल वर्कशॉप की हेरिटेज घड़ी: एक कालातीत विरासत

मुंबई के पश्चिम रेल्वे के लोअर परेल वर्कशॉप में मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित फिएट बोगी शॉप की दीवार पर हेरिटेज क्लॉक लगी हुई है – जो इतिहास का एक उल्लेखनीय पन्ना है, जो 1889 से अनवरत चल रही है। इंग्लैंड के क्रॉयडन की मेसर्स गिलेट एंड कंपनी द्वारा निर्मित यह प्रतिष्ठित घड़ी न केवल एक समय मापने वाला उपकरण है, बल्कि शिल्प कौशल, विरासत और लोअर परेल वर्कशॉप की स्थायी विरासत का प्रतीक है।

हेरिटेज क्लॉक को 1889 में इंग्लैंड के क्रॉयडन में यूनियन रोड सुविधा में मेसर्स गिलेट एंड कंपनी द्वारा तैयार किया गया था, जो 1844 से अपनी घड़ी बनाने की विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध कंपनी है। इसकी स्थापना लोअर परेल वर्कशॉप की स्थापना के साथ हुई, जिससे यह वर्कशॉप के गौरवशाली अतीत का एक अभिन्न अंग बन गया। दशकों से घड़ी ने कारखाने के विकास को देखा है, जो समय बीतने के मूक प्रहरी के रूप में आज भी विद्यमान है।

हेरिटेज क्लॉक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। 213 सेमी के समग्र व्यास और 152 सेमी के डायल व्यास के साथ यह एक प्रभावशाली संरचना है जो ध्यान आकर्षित करती है। घड़ी पीतल के घटकों से बने एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए गियर ट्रेन के माध्यम से संचालित होती है, जिसे जंग के प्रतिरोध के लिए चुना जाता है। घड़ी को चालू रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा एक धातु स्प्रिंग में संग्रहीत होती है, जिसे निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में एक बार घुमाया जाता है।

इस घड़ी को जो चीज वाकई उल्लेखनीय बनाती है, वह है इसकी सादगी और मजबूती। इसके कॉम्पैक्ट मैकेनिज्म को न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो इसके रचनाकारों की सरलता का प्रमाण है। अपनी उम्र के बावजूद, घड़ी सटीकता के साथ काम करना जारी रखती है, जो 19वीं सदी की शिल्पकला को ट्रिब्यूट है।

लोअर परेल स्थित कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप के मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री परिवेश साहू सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और रख-रखाव को महत्व देते हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है जो इस लंबे और संजोए हुए इतिहास की सुरक्षा में योगदान देता है।

हेरिटेज घड़ी के रख-रखाव का काम लोअर परेल वर्कशॉप के मिलराइट शॉप के दो वरिष्ठ तकनीशियनों, श्री राजकुमार सरोज और श्री नॉर्बर्ट डिमेलो को सौंपा गया है, जो अपने समर्पण के साथ 1990 से इस प्राचीन घड़ी के संरक्षक रहे हैं।

इन तकनीशियनों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें न केवल हेरिटेज घड़ी बल्कि कारखाना के भीतर सभी GA कार्ड टाइम-पंचिंग घड़ियों के रख-रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि ये ऐतिहासिक घड़ियाँ सुचारू रूप से चलती रहें, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत को संरक्षित रखें।

इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाने के लिए एक ट्यून्ड घंटी भी है, जिसे 1890 में मेसर्स गिलेट एंड कंपनी ने बनाया था। हेरिटेज क्लॉक के ठीक नीचे स्थित इस घंटी पर कास्ट नंबर 122 अंकित है और इसका वजन 57 किलोग्राम है। 425 मिमी व्यास और 430 मिमी की ऊंचाई के साथ यह कंपनी की शिल्पकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। साथ में, घड़ी और घंटी एक सामंजस्यपूर्ण जोड़ी बनाते हैं, जो लोअर परेल वर्कशॉप के समृद्ध इतिहास को प्रतिध्वनित करते हैं।

हेरिटेज घड़ी और ट्यून की गई घंटी सिर्फ़ कलाकृतियाँ नहीं हैं; वे हमारे पहले आए लोगों की सरलता और समर्पण की जीवंत याद दिलाती हैं। वे लोअर परेल वर्कशॉप की स्थायी भावना और अपनी विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।

जैसे-जैसे घड़ी चलती रहती है और घंटी बजती है, वे हमें सटीकता, शिल्प कौशल और हमारे अतीत का सम्मान करने के महत्व के कालातीत मूल्यों की याद दिलाती हैं। हेरिटेज घड़ी सिर्फ़ इतिहास का अवशेष नहीं है – यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ है।

सनातन, आस्था व विकास को समर्पित योगी सरकार का बजट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2025 -26 के लिए सनातन को समर्पित करते हुए सामाजिक सरोकारों वाला व्यापक बजट प्रस्तुत किया है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग तथा जीवन के हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। सर्वसमावेशी होने के कारण छात्र, किसान, व्यापारी, महिलाएं, विषय विशेषज्ञ और उद्योगपति सभी इस बजट की सराहना कर रहे हैं। बजट में धर्मस्थलों के विकास व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। प्रदेश सरकार के बजट में हर उस क्षेत्र तक पहुंच बनाने का प्रयास किया गया है जो आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बजट में अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण का प्रारम्भ महाकुंभ के आयोजन से किया और फिर धर्मस्थलों के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया।

श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर व मां विन्ध्यवासिनी कॉरिडोर की स्थापना के बाद सरकार मथुरा में श्री बांकेबिहारी जी महाराज मंदिर, मथुरा -वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण करायेगी। इसके लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ और निर्माण के लिए 50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थपना के लिए 100 करोड़ रु. खर्च किये जायेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पहले ही 25 करोड़ बजट के साथ पांच एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के केंद्र में वैदिक पर्यावरण, वैदिक गणित, वैदिक विधिशास्त्र, वैदिक योग विज्ञान, वैदिक वन औषधियां वनस्पति आदि पाठ्यक्रम होंगे। यहां पर बड़े वैदिक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया जाएगा, साथ ही वेदशाला,वैदिक संग्रहालय, तारा मंडल, संगोष्ठी कक्ष बनाये जाएंगे। केंद्र में गुरुकुल व आधुनिक पद्धति के अंतर्गत कक्षाएं बनायी जायेंगी।

मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के तहत 400 करोड़ रु.खर्च किये जायेंगे। अयोध्या में पर्यटन अवस्थापना विकास के लिए 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मथुरा में 125 करोड़ नैमिषारण्य मे 100 करोड़ चित्रकूट में 50 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विन्ध्यवासिनी मंदिर,मां अष्टभुजा मंदिर मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ व जनसुविधा स्थलों का विकास किया जायेगा। संरक्षित मंदिरो के जीर्णोद्वार के लिए 30 करोड़, महाभारत सर्किट के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़, जैन सर्किट के विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी धन का प्रावधान किया गया है।गुरुस्वामी हरिदास की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय संगीत समारोह के लिए एक करोड़ और अयोध्या में जिला स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के लिए भी एक करोड़ की धनराशि रखी गई है।योगी सरकार ने वर्तमान बजट से धार्मिक पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लौ प्रदीप्त की है।

बजट में महापुरुषों पर भी ध्यान दिया गया है जिसके अंतर्गत बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जायेगा। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर दो चर्मोद्योग स्थापित किये जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेत्र पर 251 करोड़ रु. की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना होगी।प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालाय स्थापित किये जायेंगे।बजट में युवाओं और छात्राओं को आकर्षित करने के लिए भी प्रावधान किये गये हैं। अब प्रदेश की हर मेधावी छात्रा को स्कूटी दी जायेगी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रु. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का ऐलान किया गया है। यही नही माता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनेंगे।

प्रदेश के बजट में युवा उद्यमी अभियान के लिए भी 1000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।संपूर्ण उत्तर प्रदेश के व्यापक विकास का विस्तृत खाका बजट में रखा गया है।बजट के अनुसार अवध में केवल अयोध्या का ही विकास नहीं हो रहा अपितु अवध के हर जिले के विकास की अद्भुत पटकथा लिखी जायेगी।बजट के प्रावधान इस प्रकार से बनाये गये हैं कि एक प्रकार से यह आगामी 25 वर्षों के विकास का रोडमैप प्रस्तुत कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में चार नए एक्सप्रेस वे के निर्माण से तीन तीर्थस्थलों काशी, प्रयागराज व हरिद्वार की यात्रा सरल हो जायेगी।चार नए एक्सप्रेस वे के लिए बजट में 1,050 करोड़ रु. की व्यवस्था कर दी गई है। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर , वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जायेगा।इससे इस क्षेत्र के विकास की गति दोगुनी हो जायेगी व धार्मिक पर्यटन और बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है।बजट में एमएसएमई, नई तकनीक, एआई व साइबर सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है।नए एक्सप्रेस- वे बनने से दूर की यात्रा आसान होगी।नए एक्सप्रेस वे बनने से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।एआई सिटी बनाने की घोषणा से स्टार्टअप और आईटी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।प्रदेश का बजट इंफ्रास्टक्चर को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगारों को रोजगारपरक बनाने वाला बजट है। यह बजट राज्य की तकनीकी प्रगति औद्योगिक विकास और स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। प्रदेश के बजट में सड़क राजमार्ग के चौड़ीकरण पर भी पर्याप्त फोकस किया गया है। इसका सर्वाधिक लाभ राजधानी लखनऊ व उसके आसपास के जिलों व कस्बों आदि को मिलेगा ।मोहनलालगंज -गोसाईगंज होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे निकल रहा है इसका चौड़ीकरण किया जायेगा। इसी तरह बनी से ही एक रोड हरौनी होते हुए मोहन को निकली है इसे भी दो लेन का किया जायेगा।

यह बजट समग्र विकास वाला बजट है। इसमें किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। बजट में कोरोना काल में अनाथ 1430 बच्चों को आर्थिक सहायता प्रादन करने के लिए 250 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। बजट में सात सरोकारों पर्यावरण संरक्षण ,नारी सशक्तीकरण, जल संरक्षण, सुशिक्षित समाज, जनसंख्या नियोजन, स्वस्थ समाज, गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान दिया गया है।पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट का 23 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण अनुकूलन पहली पर खर्च किया जायेगा।

सरकार वनीकरण, कार्बन अवशोषण और पयार्वरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण को और अधिक बढ़ावा देने जा रही है।इसी प्रकार सुशिक्षित समाज के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर कुल बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जायेगा।इसी प्रकार स्वस्थ समाज के लिए कुल बजट का छह प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होगा। प्रदेश में जलसंरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 4500 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन के लिए 90 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है।इसमें तालाबों का जीर्णोद्धार तथा निर्माणा भी शामिल है। जनसंख्या नियोजन के अंतर्गत युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड स्थापित किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए भी 250 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में सभी मंडल मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरणों ,नगर निकायों द्वारा कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जायेगा।ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भवन निर्माण की कार्ययोजना पर भी कार्य किया जायेगा।

यह बजट सभी वर्गो के लिए है अर्थात समग्रता पर आधारित है जिससे इसकी छाप वैश्विक होने जा रही है।प्रदेश की सुदृढ़ होती कानून -व्यवस्था से देश विदेश के निवेशक भी अब आकर्षित हो रहे हैं तथा प्रदेश में भारी निवेश भी हो रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान बजट से 2050 तक का लक्ष्य साधने का प्रयास किया है यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जिसका सीधा अर्थ यह हे कि विकास का लक्ष्य और पैमाना बहुत बड़ा है। यह तुष्टिकरण वाला बजट नहीं अपितु सभी के संतुष्टिकरण वाला बजट है।

प्रेषक – मृत्युंजय दीक्षित

फोन नं.- 9198571540

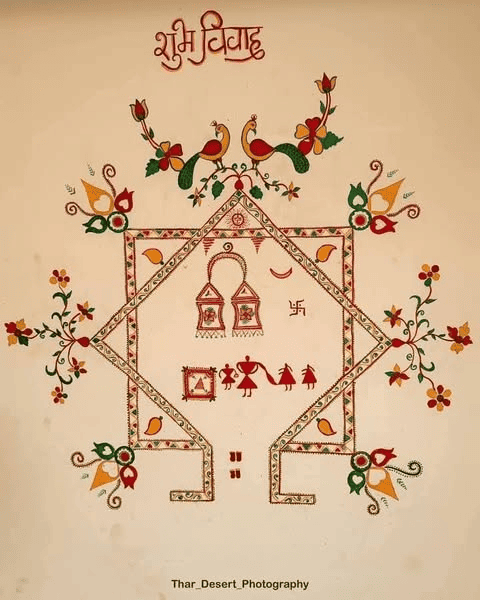

विलुप्त होते कला रुपों का संरक्षण

लोकसंगीत वाद्ययंत्रों की धुन और ध्वनि पर आधारित गीत मात्र से कहीं आगे की चीज़ है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ समुदायों के लिए तो यह उनके अस्तित्व का हिस्सा है। ये समुदाय अपनी भावनाओं को जाहिर करने और अपने इतिहास को मौखिक रूप से बताने के लिए लोकसंगीत का सहारा लेते हैं, जो शायद युवा पीढी तक अगर न पहुंचा, तो इतिहास में गुम भी हो सकता है।

अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ (एआईआईएस) ने अमेरिकन एंबेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन (एएफसीपी) की फंडिंग के साथ लांगा और मांगणियार समुदायों में प्रचलित गाथागीतों और मौखिक काव्यों के लुप्त हो रहे संगीत रूपों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने पर काम किया है।

एएफसीपी ग्रांट ऐतिहासिक इमारतों एवं स्मारकों, पुरातात्विक महत्व के स्थानों, संग्रहालयों में संग्रहीत वस्तुओं, नृवंशविज्ञान वस्तुओं, चित्रों, पांडुलिपियों और देसी भाषाओं एवं पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के संरक्षण में मदद करने के लिए अमेरिकी संसाधनों पर निर्भर फंड है। एएफसीपी के माध्यम से, अमेरिका ने पिछले दो दशकों में भारत में 20 से अधिक प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और अमूर्त विरासतों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और जीर्णोद्धार में 20 लाख डॉलर का निवेश किया है।

एएफसीपी प्रोजेक्ट के तहत, एआईआईएस ने पश्चिमी राजस्थान की लुप्तप्राय संगीत परंपराओं के दस्तावेजीकरण के अंश के रूप में युवा संगीतकारों को शेष समुदायिक कलाकारों का पता लगाने, उनके साक्षात्कार और उनकी रिकॉर्डिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, इसमें छह वरिष्ठ संगीतकारों ने छह युवा संगीतकारों को संगीत शैली सिखाई। दिसंबर 2022 में समाप्त हुई इस परियोजना ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि कला का यह स्वरूप विलुप्त होने से बचा रहे।

विलुप्त होती परंपरा

गाथागीत, मौखिक काव्य और अनुष्ठान कथाएं जैसी मौखिक परंपराएं भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, इसमें अपरिचित भाषा के चलन के कारण कभी-कभी उन्हें अपने समुदाय के भीतर भी आसानी से नहीं समझा जाता है। इसके अलावा, काव्यों और गाथागीतों को अक्सर मंद शैली की कला माना जाता है जो कई-कई घंटों या कई-कई दिनों तक जारी रह सकती हैं। इस कारण से उन्हें आधुनिक जीवनशैली और कार्यक्रमों के साथ समायोजित करना चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है।

एआईआईएस ने लोकगीतों पर अनुसंधान से जुड़े संस्थान रूपायन के साथ मिलकर एएफसीपी की उस परियोजना की कमान संभाली जो पश्चिमी राजस्थान के हाशिए पर पड़े दो वंशानुगत संगीत समुदायों मांगणियार और लांगा के गाथागीत प्रदर्शनों पर केंद्रित थी। ये समुदाय अपने गाथागीत दो तरह से पेश करते हैं- पहला, गाथा (जिसे गाया जाता है) या कथा (जिसका पाठ किया जाता है) एवं वार्ता या बात (जिसे सुनाया जाता है)।

एआईआईएस की प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभा चौधरी के अनुसार, आम दर्शकों के लिए इस कला का प्रदर्शन तमाम चुनौतियों के साथ आता है। उनका कहना है, ‘‘कलाकारों को मंच के दर्शकों के लिए गाना बहुत मुश्किल लगता है। कला का यह रूप इंटरएक्टिव यानी संवादी है और उनके समुदाय के लोगों को पता होता है कि उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है। उनमें कई अवसर ऐसे होते हैं जहां पर हुंकार भरने की परंपरा होती है।’’

वह बताती हैं कि हालांकि अपने प्रदर्शनों में दर्शकों के सहयोग के बिना भी लोक कलाकार अपने पारंपरिक संगीत को अपने समुदायों से बाहर भी पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह कहती हैं कि जैसे-जैसे कला के इन रूपों का संरक्षण कम होता जा रहा है, वैसे-वैसे उनकी लोकप्रियता भी घटती जा रही है क्योंकि वे शहरी मंचों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जो कला को विलुप्त होने से बचाने में मददगार बन सकते हैं।

कला रूपों का पुनर्जीवन

हालंकि लांगा और मांगणियार समुदायों के प्रदर्शन की शैली एक जैसी नहीं है लेकि न फिर भी उनमें काफी कुछ एक जैसा है। वे इन गाथागीतों के माध्यम से बताए गए प्रदर्शन और कहानियों के संदर्भ को साझा करते हैं। ये समुदाय अधिकतर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पाए जाते हैं और मारवाड़ के सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं।

दोनों समुदायों के आम गाथागीतों की शैली में रोमांस, वीरता और भक्तिभाव के साथ देवताओं की कहानियों पर दोहे या गीतों को पाया जाता है। ये गाथागीत अधिकतर मारवाड़ी भाषा में हैं।

चौधरी बताती हैं कि, मौखिक परंपरा के दस्तावेजीकरण के साथ प्रोजेक्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि छह प्रशिक्षित संगीतकारों को एक शिष्य बनाने में मदद करके मौखिक परंपरा को जीवित रखने में मदद की जा सके। उनका कहना है, ‘‘हम इस शैली की तरफ लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहे हैं जिसे भुलाया जाने लगा था। अब इसे मंच पर बनाए रखने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ने से इस शैली में लोगों की दिलचस्पी पैदा हुई है।’’