कोटा साहित्यिक गतिविधियों के समन्वयक बने डॉ. प्रभात कुमार सिंघल ने साहित्यिक गतिविधियों को मित्रता प्रतिस्पर्द्धा के साथ नई हौसलों की उड़ान देकर बुलंदियां तक पहुंचाया दिया है। जी हां ! साहित्यिक मित्रों, राज्य स्तरीय भाषाई ,साहित्यिक अकादमियों के मुखिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की शिक्षा नगरी और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष कोटा के सांसद ओम बिरला के भाईजान राजेश बिरला की अध्यक्षता वाली कोटा की सबसे पुरानी साहित्यिक संस्था भारतेन्दु समिति कोटा की होते हुए भी, यहां साहित्यिक गतिविधियों की रस्म अदायगी के चलते, साहित्यिक गतिविधियों के पंखों के हौसलों को बुलन्दियों की उड़ान देने के लिये विख्यात लेखक जनसम्पर्क प्रचार समन्वयक डॉ. प्रभात कुमार सिंघल ने खुद को कोटा की साहित्यिक गतिविधियों से जोड़कर साहित्यिक समन्वयक का काम किया ।

यही वजह है कि साहित्यिक गतिविधियों के मामले सूना – सूना सा दिखने वाली इस शैक्षणिक नगरी के गली कूंचों में आज फिर से विभिन्न नेतृत्व में साहित्यिक गतिविधियों की शुरुआत हुई है और कोटा शैक्षणिक नगरी के साथ – साथ साहित्यिक गतिविधियों में भी मुखर हो चला है।

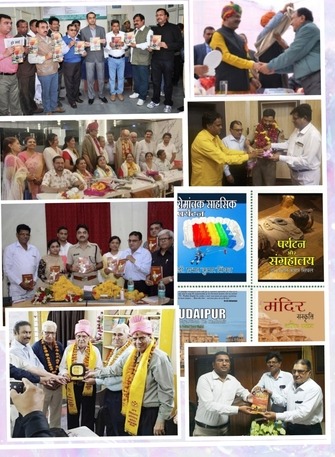

यूँ तो कोटा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार है लेकिन साहित्यकरों में से कुछ साहित्यकार अव्वल, तो कुछ खुद तक खुद को सीमित रखते हैं । खुद की पुस्तक, खुद की परिचर्चा , एक दूसरे की वाहवाही एक दूसरे का समर्थन , एक दूसरे का प्रोत्साहन , कोटा साहित्यिक गतिविधियों में बहुत कम सा था । लेकिन विख्यात लेखक डॉ. प्रभात कुमार सिंघल जो इतिहास , पर्यटन , जन सम्पर्क , पत्रकारिता सहित कई विषयों पर बेहतरीन पुस्तकों का लेखन प्रकाशन कर चुके हैं ने इस कमी को महसूस किया । उन्होंने साहित्यकारों से सरोकार शुरू कर साहित्यिक गतिविधियों के विषय के मुख्य समन्वयक बन गए । कोटा के प्रसिद्ध साहित्यकारों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने पर उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना , उन्हें सम्मानित करना ,गोष्ठियां ,सम्मान समारोह आयोजित करना को इन्होंने अपनी दिनचर्या का विषय बना लिया ।

जनसम्पर्क समन्वय में पारंगत डॉ.सिंघल ने साहित्यिक समन्वयक की मोर्चा बंदी शुरू की , साहित्यकारों का दर्द जाना , उन्हें रोज़ मर्रा एक दूसरे के साथ , एक दूसरे के प्रोत्साहन , एक दूसरे के सम्मान की गतिविधियों से ,जोड़ा । साहित्य में उस्तादों के उस्ताद , शागिर्दों और समकक्ष साथियों को साथ बिठाया और उनके अनुभवों का लाभ लिया । मंचों के ज़रिये कार्यक्रमों की गतिविधियों को सोशल मिडिया , प्रिंट मीडिया के ज़रिये चर्चा में लाये ।

सभी जानते है कि कोटा साहित्यिक समृद्धि , साहित्यिक लेखन में अव्वलीन नहीं तो किसी दूसरे शहरों से कम भी नहीं है। यहां राष्ट्रीय , राज्य , स्थानीय स्तर के कवि , शायर , लेखक , अतुकांत कवि है जो हर भाषा में प्रमुखता से अव्वल हैं । हिंदी , उर्दू , राजस्थानी , हाड़ोती में इन साहित्यकारों के लेखन से देश भर के लोग लाभान्वित है । डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल ने गद्य लेखन, पद्य लेखन , कविता लेखन , गज़लकार , पत्रकार , शृंगार लेखन ,जिनमें हर आयु वर्ग के लेखक , शामिल किये । बाल साहित्य लेखक,, महिला लेखिकाएं , युवा लेखक , अधेड़ , बुज़ुर्ग लेखक ,चिंतक और विचारक सभी को तो एक सूत्र में पिरोकर इन्होंने प्रतिभाओं को निखारने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्द्धा के साथप्रतियोगिताओं का आयोजन किया , विजेताओं को उत्सावर्धन के लिए समारोह में पुरस्कृत कर उनका मान और उत्साह भी बढ़ाया । महिला लेखिकाओं को एक जुट कर उनके लेखन में समन्वय स्थापित किया और पृथक से एक पुस्तक ” नारी चेतना की साहित्यिक उड़ान ” का प्रकाशन कर सभी लेखिकाओं के लेखन को उक्त पुस्तक में संजो लिया । शृंगार लेखन पर प्रतियोगिता आयोजित की , बाल साहित्यकारों के लेखन की प्रतियोगिताएं हुई , जबकि , गांधी जी, वन्यजीव, होली जैसे कई ऐसे विषय है , जिन पर इन्होंने सबकी साहित्यिक खबर ली और सभी को साहित्यिक खबर दी ।

ख़ुशी की बात यह है कि इनके इस साहित्यिक समवन्य कृत्य से कोटा , हाड़ोती , राजस्थान में साहित्यिक गतिविधियों से जुडी महिलाओं , बच्चों ,पुरुषों में उत्साह और जागरूकता का माहौल बना । कोटा के वरिष्ठ साहित्यकारों को राष्ट्रीय , राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया , सम्मानित किया गया । जिन्हें कोटा के डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त कई दर्जन प्रोफेसर , लेक्चरर , स्कूली लेचरर , आम लेखकों , लेखिकाओं ने अपनी लेखनी के ज़रिये ,सम्मान दिया , बैठकों में लगातार उपस्थित रहीं । डॉ. सिंघल की गोष्ठियों , कार्यक्रमों में जाने वालों को अहसास हुआ कि कोटा तो साहित्यिक दुनिया के उस्ताद , उस्तादों के उस्ताद और खासकर महिला लेखिकाओं को लेकर सबसे समृद्ध शहर है ।

यक़ीनन कोटा साहित्यिक गतविधियों में अव्वल रहा है चाहे कोटा मेला दशहरे में राजस्थानी भाषा का गला काटने के लिए , राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन की हत्या हुई हो , इसके लिए साहित्यकारों को संघर्ष करना पड़ा हो , स्थानीय कवियों , शायरों , साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिस्पर्द्धा गोष्ठियों , कार्यक्रमों , पुरस्कार समारोह व्यवस्थाओं पर भारतेन्दु समिति के कई वर्षों से सार्वजनिक व्यवस्था के साथ चुनाव नहीं होने , साहित्यिक लोगों को इस संस्था के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण, देश की सबसे पुरानी भारतेन्दु हरीश चंद्र के नाम पर बनी इस संस्था का जहाँ संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव का नियम ,है अपना खुद का भवन है , साहित्यिक सभागार है , वहां की गतिविधियों के ठप्प होने पर , चाहे ऊर्जावान , साहित्यकारों , पत्रकारों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई हो , लेकिन कोटा में राज्य स्तरीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ ।

कोटा के साहित्यकार जितेंद्र निर्मोही , विजय जोशी , डॉ. प्रभात कुमार सिंघल , डॉ. कृष्ण कुमारी, अतुल कनक , अतुल चतुर्वेदी , ओम जी , कुंवर जावेद , शकूर अनवर , बशीर अहमद मयूख, नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी, क्षमा चतुर्वेदी, हरिचरण अहरवाल, अम्बिका दत्त, दुर्गादान सिंह गौड़, ओम नागर, ,मुकुट मणिराज,,विश्वामित्र दाधीच,,कवि कल्याण सिंह शेखावत, किशन रत्नानी , हलीम आयना , चाँद शेरी , महेश पंचोली , पुरुषोत्तम पंचोली , सुरेश अलबेला, जगदीश सोलंकी, सहित बीस दर्जन से भी अधिक कवि , शायर , साहित्यकार शामिल है जिनमें महिलाओं में बहुत उत्साह नज़र आया है । महिलाएं जो डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त है , उनका लेखन , यक़ीनन , दिल को छूने वाला है , सारगर्भित लेखन , कोटा की कई महिला लेखिकाओं की पहचान है । जबकि कई बाल साहित्यकार उभर कर सामने आये है ।

यक़ीनन , कोटा में साहित्यिक गतिविधियों को पंख लगे हैं, उन्हें हौसलों की उड़ान मिली है। चाहे साहित्यिक संस्थाएं अपनी ज़िम्मेदारी से दूर हो चली हों , चाहे भारतेन्दु के नाम पर , भारतेन्दु समिति की साहित्यिक गतिविधियों को लेकर साहित्यकार चुप्पी साधे बैठे हों , चाहे , शिक्षा मंत्री कोटा के ही होने के बावजूद भी , कोटा के कवियों , साहित्यकारों को , स्कूली शिक्षा से नहीं जोड़ा गया हो , चाहे , हिंदी साहित्य एकेडमी , उर्दू साहित्य एकेडमी , सिंधी साहित्य एकेडमी , राजस्थानी साहित्य एकेडमी ,, पंजाबी साहित्य एकेडमी , संस्कृत साहित्य एकेडमी में शिक्षा मंत्री कोटा के इस शहर से उच्च सम्मान नहीं मिलने , साहित्यिक लेखन में सहयोग नहीं मिलने , अकादमियों में उनकी नामजदगी के प्रयास नहीं होने पर कोटा के साहित्यकार आवाज़ बनकर उभारने के मामले में बेबस और लाचार से नज़र आते हों , लेकिन यह कड़वा सच है कि डॉ. प्रभात कुमार सिंघल ने इनकी साहित्यिक सम्वन्यक समझ , साहित्यिक जागरूक कार्यक्रमों के आयोजनों , गोष्ठियों , सम्मान समारोह ने , कोटा को फिर से साहित्यिक गतिविधियों में पुनर्जीवित कर दिया है । यहां फिर से दोस्ताना लेखन प्रतिस्पर्द्धा का माहौल बना है , हर वर्ग , हर आयु वर्ग , पुरुष , महिलाओं, सभी साहित्यकारों में , लेखन के प्रति , बहतरीन लेखन के प्रति , रूचि बढ़ी है। गुणवत्ता लेखन के प्रति वाहवाही कर उत्साहवर्धन की परम्परा शुरू हुई है । इसके लिए डॉ. प्रभात कुमार सिंघल और उनकी साहित्यिक टीम , उनके पुस्तक लेखन कार्यों , प्रकाशित पुस्तक संग्रहों को सेल्यूट , सलाम, बधाई ।

अख्तर खान ‘ अकेला ‘

( लेखक पिछले 50 वर्षों से पत्रकारिता और लेखन से जुड़े है और एडवोकेट हैं )

कोटा राजस्थान

संपर्क : 9829086339