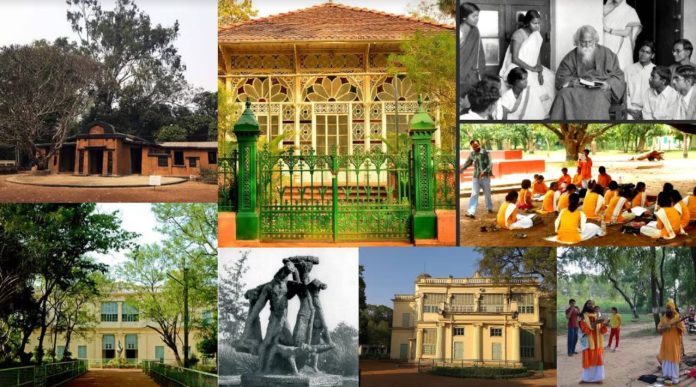

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्वभारती की कल्पना एक ऐसे विश्वविद्यालय के रूप में की जो भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो जहां तपोवन की अवधारणानुसार स्वावलम्बन हो कला और ज्ञान के विविध पक्षों का विकास होने के साथ-साथ प्रकृति से मानव का निकट संपर्क हो। विश्वभारती की संकल्पना से भी पूर्व रवीन्द्रनाथ के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ने 1888 में कलकत्ते से लगभग 150 कि.मी. दूर बोलपुर में शांतिनिकेतन आश्रम की नींव रखी। यह आश्रम उन्होंने ध्यान केन्द्र के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर एक विद्यालय और पुस्तकालय भी बनाया गया।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने यहां विद्यालय का प्रारम्भ 1901 ई० में किया। 21 दिसम्बर को हुए उद्घाटन समारोह में आश्रमवासी एवं पांच विद्यार्थी थे। चार लड़के कलकत्ते के और पांचवे थे रवीन्द्रनाथ के पुत्र रथीन्द्रनाथ उद्घाटन समारोह मंदिर में हुआ और सभी छात्रों को लाल रेशमी धोतियां और चादरें दी गई। सत्येन्द्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना सभा आयोजित की।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की साकार कल्पना थी यह विद्यालय जहां उन्होंने प्रकृति को और अधिक नजदीक से देखा। प्रकृति के नैकट्य भाव के कारण रवीन्द्रनाथ ने शांतिनिकेतन में सहज तथा सरल जीवन शैली को बढ़ावा दिया। आडंबर और कृत्रिमता सहज जीवन से दूर करने के साधन हैं। आश्रम जीवन के बारे में रवीन्द्रनाथ ने लिखा है “आश्रम में कोई जूता-चप्पल नहीं पहनता था। केशतेल या दंतमंजन वर्जित थे” उनकी माँ मृणालिनी के लिए वह परीक्षा की घड़ी थी जब रवीन्द्रनाथ ने अपने पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा।

प्रारंभिक दिनों में शांतिनिकेतन विद्यालय की छवि कलकत्ते के भद्रलोक समाज में हास्यस्पद थी। कविगुरु की अव्यावहारिक कल्पना, भद्रजनों के मुख पर तिर्यक मुस्कान का कारण थी। वे लोग छात्रों का झोंपड़ियों में रहना, वृक्षों की छाया में अध्ययन-अध्यापन, जल- आपूर्ति की समस्या की आलोचना करते थे, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से यह विद्यालय कपोल- कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जो टैगोर की कवि प्रकृति को व्यक्त करता था ।

अपने इंगलैंड प्रवास (सितम्बर 1878 से फरवरी 1880) के अनन्तर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने पाश्चात्य संस्कृति को नजदीक से देखा और समझा। भारतीय संस्कृति की शिक्षा व्यवस्था के विषय में भी वे सतत् चिन्तनरत थे। शांतिनिकेतन न केवल उनकी कल्पना बल्कि उनकी व्यावहारिक चिन्ताधारा को निरूपित करने वाला विद्यालय बना। वे भारतीय शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे । वे परम्परागत स्कूली व्यवस्था के विरोध में थे। बच्चों का ज्ञान सिर्फ बाल-साहित्य तक ही सीमित रहना चाहिए, वे इससे असहमत थे क्योंकि बाल मनोविज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ लेखक भी बाल साहित्य की रचना करते हैं और बच्चों को मूर्ख एवं अज्ञानी बनाते हैं। रथीन्द्रनाथ की पुस्तक ऑन द ऐजेज ऑफ टाइम के अनुसार रथीन्द्रनाथ और बेला (पुत्र एवं पुत्री) ने बंगला संस्कृति और अंग्रेजी के कई महत्वपूर्ण गद्य-पद्य को शीघ्र ही स्मरण कर लिया। उनकी पत्नी मृणालिनी दोनों बच्चों को गृहकार्य में दक्ष करती थीं। वे नौकरों को प्रति रविवार को छुट्टी दे दिया करती थीं और बच्चे पाक कला सीखा करते थे ।

शांतिनिकेतन के पांच अध्यापकों में से तीन ईसाई मतावलंबी थे। यह विद्यालय प्राचीन भारतीय तपोवन की आधुनिक अवधारणा का प्रतिरूप था जातिप्रथा जैसे मुद्दे को टैगोर निजी चुनाव का विषय मानते थे। 1915 में जब महात्मा गांधी शांतिनिकेतन आए तब तक ब्राह्मण छात्र अन्य छात्रों से पृथक भोजन करते थे। टैगोर की यह धारणा थी कि जाति और धर्म व्यक्ति के निजी चुनाव के प्रश्न हैं, किसी बाह्य दबाव के नहीं। वैसे भी उन्होंने धर्म की अपेक्षा सौंदर्य-बोध, सुरुचि और सरल जीवन शैली पर ज्यादा बल दिया ।

महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के देहवसान के बाद शांतिनिकेतन, जिसमें विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी, के लिए धन को एकमात्र स्रोत त्रिपुरा के महाराज का कोश था। इसके अतिरिक्त रवीन्द्रनाथ की निजी सम्पत्ति, उनकी रचनाओं के प्रकाशन से हुई आय से विद्यालय को आर्थिक सहायता मिलती थी।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले एशियाई थे।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने शांतिनिकेतन को विश्वविद्यालय के रूप में विस्तृत करने की योजना बनाई। सन् 1918 से मृत्युपर्यन्त विश्वभारती ही उनके मन-मस्तिष्क को आच्छादित किए रही। रवीन्द्रनाथ ने इसे विश्वभारती का नाम दिया। विश्वविद्यालय का सिद्धान्त वाक्य यत्र विश्वं भवत्येक नीड़म् जहां समूचे विश्व का मिलन एक नीड़ में होता है।

विश्वभारती के बारे में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने विचार पहली बार व्यवस्थित ढंग से ‘भारतीय संस्कृति का केन्द्र’ शीर्षक निबंध में रखे। रवीन्द्रनाथ ने लिखा था – ” विश्वभारती पश्चिम और पूर्व के अध्येताओं का केन्द्र बनेगी। साथ ही यह एशिया के अतीत और वर्तमान की वाहक होगी जिससे प्राचीन विचारधाराओं एवं शिक्षण को आधुनिकता से जोड़ा जा सकेगा।”

विश्वभारती के सिद्धान्तों के विषय में विश्व को बताना जरूरी था। इस प्रक्रिया में उन्होंने सभी संस्कृतियों में अपने विश्वास की धारणा को पुष्ट किया। संस्कृति की अक्षुण्णता और गतिशीलता के लिए बाह्य झटके और दबाव अनिवार्य हैं। भारतीय मेधा की जीवंतता और जीवन शक्ति के लिए यूरोपीय संस्कृति के दलान का उन्होंने स्वागत किया। यह बात दूसरी श्री कि तत्कालीन बंगला समाज ने उनके विचारों को समझे बिना ही उन्हें पाश्चात्य संस्कृति का प्रशंसक सिद्ध कर दिया। टैगोर ने कहा कि “यूरोपीय संस्कृति हमारे निकट न केवल जानकारी के साथ आई है, बल्कि उसके आगमन में गति भी है।

प्रारंभ में शांतिनिकेतन में तीन विभागों की स्थापना की गई जो आज भी विश्वविद्यालय के प्रमुख विभाग हैं-‘कलाभवन’ – जिसे अवनीन्द्रनाथ के सर्वाधिक योग्य शिष्य नंदलाल बसु ने संचालित किया, ‘संगीतभवन’ जिसके संचालन का भार दिनेन्द्रनाथ टैगोर ने संभाला। तीसरा विभाग ‘भारत विद्या’ इण्डोलोजी का था, जिसकी स्थापना बौद्ध साहित्य, वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत, पाली, प्राकृत और आगे चलकर तिब्बती और चीनी शिक्षा के लिए हुई, जिसकी ओर बहुत से विदेशी छात्र आकर्षित हुए।

कालान्तर में विश्वभारती विविध विषयों के अध्ययन का केन्द्र बनने लगी। चीन भवन, निप्पन भवन में जहाँ चीनी, जापानी भाषाओं का शिक्षण बोध होने लगा वहीं विद्या भवन कला विषयों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए स्थापित हुआ। शिक्षा भवन विज्ञान विषयों को उच्च शिक्षा के लिए, विनय भवन शिक्षण प्रविधि के लिए, पद्य भवन बंगला, इतिहास आदि विषयों की उच्च शिक्षा के लिए स्थापित हुए।

ये विभाग रवीन्द्रनाथ के बाद भी निरंतर स्थापित एवं विकसित हो रहे हैं, हाल ही में सूचना एवं संप्रेषण कला, पत्रकारिता के लिए नए विभाग की स्थापना हुई है। इन विभागों की स्थापना और भवन- निर्माण के पीछे गुरुदेव के प्रशंसकों, शांतिनिकेतन की नीतिगत धारणाओं में आस्था रखने वाले लोगों का योगदान रहा है। उदाहरणार्थ हिन्दी भवन, जिसकी स्थापना ऐण्ड्रयूज के प्रयासों के फलस्वरूप हुई। दीनबंधु सी. एफ. ऐण्ड्रयूज 1913 में शांतिनिकेतन आए और जीवन के शेष दिनों तक यहीं रहे।

शांतिनिकेतन के संचालन में वे गुरुदेव का हाथ बँटाते रहे। 16 जनवरी, 1938 को रवीन्द्रनाथ ने हिन्दी भवन प्रतिष्ठा उत्सव में जनमंडली को संबोधित करते हुए कहा ‘हिन्दी भाषा के प्रति मेरा आंतरिक अनुराग है। इसके माध्यम से लक्ष लक्ष मनुष्य अपना मनोभाव प्रकट करते हैं। शांतिनिकेतन में हिन्दी भवन की प्रतिष्ठा करने में जिन्होंने सहायता की है, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।’

दीनबंधु एण्ड्रयूज ने हिन्दी भवन का शिलान्यास किया। अपने वक्तव्य में हिन्दी भवन के उद्देश्यों और हिन्दी भाषा के भविष्य की चर्चा की ‘हिन्दी भवन केवल हिन्दी भाषा की शिक्षा देने के लिए हो नहीं प्रतिष्ठित होगा, यहाँ अतीत की हिन्दी भाषा का गवेषण कार्य होगा तथा भविष्य की हिन्दी भाषा बनेगी। यहाँ अरबी और फारसी भाषाओं की भित्ति पर निर्मित उर्दू तथा संस्कृत भाषा की भित्ति पर गठित हिन्दी भाषा के बीच घनिष्ठता स्थापित करने की चेष्टा की जायेगी और इससे सरल और बोध्य राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्थानी के प्रचलन की व्यवस्था होगी।’ इस उद्धरण से स्पष्ट है कि गुरुदेव और उनके सहयोगियों का उद्देश्य शांतिनिकेतन को एशिया का एक प्रमुख शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र बनाना था।

विश्वभारती के स्वप्न को यथार्थ रूप देने की दिशा में पहला कदम रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 1919 ई. में उठाया था। अग्रणी यूरोपीय विचारकों और कलाकारों के साथ, जिनमें आइंस्टाइन भी थे। स्वतन्त्रता के घोषणापत्र ‘लॉ डिक्लेरेशन फौर इंडिपेंडेंस डी ला स्पिरिट’ पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणापत्र 1915 ई. के नोबेल पुरस्कार विजेता रोमां रोलां के मस्तिष्क की उपज थी। रोमां रोलां पूर्व और पाश्चात्य संस्कृतियों के मेल के पक्षधर थे। रवीन्द्रनाथ और रोमां रोलां में अक्सर विचार-विनिमय हुआ करता था।

1935 के मध्य तक आते आते विश्वभारती की दशा शोचनीय हो गयी थी। सी. एफ. एण्डूल के कहने पर टैगोर ने गांधी जी को विश्वविद्यालय की आर्थिक दुरवस्था के बारे में बताया कि उनके प्रयास और निवेदन अपने ही लोगों के हृदय में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न कर सके हैं। गांधीजी ने अपने त्वरित उत्तर में कहा “आवश्यक धन के लिए आप मेरे परिश्रम पर निर्भर रह सकते हैं. आपको इस वय में धन उगाहने के लिए शांतिनिकेतन से बाहर नहीं जाना चाहिए।” स्पष्ट रूप से महात्मा का संकेत कविगुरू के गिरते स्वास्थ्य की ओर था। मार्च, 1936 में दिल्ली में जी. डी. बिड़ला ने गांधीजी के कहने पर विश्वभारती को 60,000 रु. की वित्तीय सहायता दी ( ध्यातव्य है कि लगभग इतनी ही राशि सन् 1905 में राष्ट्रीय कोष के लिए टैगोर ने मात्र एक सभा में एकत्रित की थी।

इस धन से विश्वभारती की वित्त संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो गया हो, ऐसा नहीं था। वित्त हेतु परमुखकातरता से टैगोर अपमानित अनुभव करते थे। फरवरी 1937 में टैगोर ने गांधी जी से विश्वभारती का ट्रस्टी बनने का अनुरोध किया था जिसे समयाभाव के कारण महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रयुक्त शब्द ‘भिक्षाटन यात्रा’ (टैगोर की वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई यात्राएं) पर टैगोर ने आपत्ति करते हुए लिखा था “मेरी यात्राएँ भारत की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए ही नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क को संस्कृति से समाविष्ट करने के लिए हैं।”

टैगोर अपनी कविताओं और नाटकों द्वारा भारतीय सौंदर्य बोध और संवेदना की पहचान शेष विश्व में बनाना चाहते थे। अतएव ये यात्राएँ दोहरे उद्देश्य को लेकर की गईं। टैगोर ने जीवन को अंतिम घड़ी तक कलासाधाना से नाता नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि उनका स्वस्थ्य निरन्तर गिरता गया। रवीन्द्रनाथ और आत्मीयों का आग्रह भी उन्हें नाटकों और रिहर्सलों से दूर नहीं रख पाता था।

गांधी जी से तमाम मतभेदों के बावजूद उनका संबंध बहुत घनिष्ठ था। 1937 में गांधी जी ने आश्रम के लिए कुछ और वित्तीय अनुदान जुटाए और 1940 में वे विश्वभारती का उत्तरदायित्व संभालने के लिए सहमत हो गए।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की दूरी को रेखांकित करते हुए इस संदर्भ में यूरोपीय शिक्षण पद्धति की अनुशंसा की टैगोर विश्वभारती के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था का आदर्श भारत एवं विश्व के सम्मुख रखना चाहते थे। वे स्वयं छात्रों के निकट रहकर उनसे रोजमर्रा की समस्याओं पर बातचीत किया करते थे आश्रम में अध्यापकों और विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था एक साथ ही थी।

प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजित रे ने लिखा है- “मैं अपने जीवन में शांतिनिकेतन प्रवास के तीन वर्षों को विशेष फलप्रद मानता हूँ ऐसा केवल रवीन्द्रनाथ के नैकट्य के कारण ही नहीं है-इससे पहले मैं बिल्कुल पाश्चात्य कला, संगीत और साहित्य से प्रभावित था। शांतिनिकेतन ने मुझे पूर्व और पश्चिम का सम्मिश्रण बनाया। एक फिल्मकार होने के नाते मैंने शांतिनिकेतन से जितना ग्रहण किया है उतना ही अमेरिकन और यूरोपीय सिनेमा से।”

शांतिनिकेतन में संस्कृति के जिस बीजवृक्ष का रोपण टैगोर ने किया था उसको सुगंध जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा को भी खींच लाई इंदिरा नेहरू ने 1934-35 का समय यहाँ व्यतीत किया। उन्हें आश्रम का भोजन कभी रुचिकर नहीं लगा। उन्होंने लिखा है- “गुरुदेव के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में मेरी रुचि थी केवल कवि के तौर पर नहीं जब वे चित्र आँकते थे तब भी बहुत सी चीजें जो आज चलन में हैं उनके बारे में उन दिनों किसी ने सुना भी नहीं था।

उदाहरण के लिए पर्यावरण और पर्यावरण के प्रति गुरुदेव की चिन्ता गुरुदेव पर्यावरण के लिए शांतिनिकेतन और श्रीनिकेतन में कार्य कर रहे थे। वे मेरा अंश बन गई थीं ये हो सकता है कि ये विचार मुझमें पहले से ही रहे हों और शांतिनिकेतन में इन्हें अभिव्यक्ति का मार्ग मिला हो-मैं कह नहीं सकती मैं सोचती विश्वसंस्कृति की मिलन स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

धीरे-धीरे शांतिनिकेतन के प्रति लोगों की धारणा बदली थी। आश्रम में आकर बसने वाले लोग गुरुदेव की अवधारणा के व्यवहारिक स्तर पर परिचय पा सके सुविधाओं के साथ सादगी का समन्वय आश्रम की विशिष्टता थी। प्रमुख साहित्यिक आलोचक बुद्धदेव बसु ने लिखा, “यह ध्यातव्य है कि कोई स्थान विदेशियों को किस प्रकार अपने में समेट लेता है, उन्हें सच्चे राष्ट्र व की शिक्षा देता है कि कैसे वे एक सच्चे अंग्रेज, सच्चे चीनी, बन सकते हैं.. • शांतिनिकेतन वह स्थान है।

विश्वभारती के सभी भवनों में गुरुदेव ने लिखा है, मैं श्यामला धरणी का वरपुत्र हूँ। श्यामल मिट्टी के साथ मेरा संबंध अधिक है। वहीं मेरा आकर्षण है। पक्के घर में रहना क्या मेरे लिए शोभादायक है। अपने इस मिट्टी के घर में मिट्टी हो कर रहूँगा, एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाऊंगा यही उचित है, पहले से ही इससे संबंध घनिष्ठ कर लूँ।

इसी श्यामली गृह में गुरुदेव की कल्पना में अल्पव्ययी मिट्टी के घर बनाने की योजना ने आकार लिया। इस तरह के घर ग्रामीण समाज की आवासीय समस्याओं का व्यावहारिक समाधान थे । गुरुदेव विश्वभारती के आसपास के ग्रामों के स्वावलंबन और विकास के लिए चिंतनरत थे । वस्तुतः वे विश्वभारती को केवल बौद्धिक संस्कृति का केन्द्र नहीं, बल्कि अर्थ का केन्द्र भी बनाना चाहते थे । कृषि और पशुपालन की संस्कृति ने प्राचीन भारत को समृद्धि के शिखर पर पहुँचाया था। टैगोर ने श्रीनिकेतन में ग्राम्य विकास केन्द्र की स्थापना की – यह शांतिनिकेतन का ही विस्तार है ।

सहकारिता के आधार पर स्वावलंबन और रोजगार के अवसरों के लिए श्रीनिकेतन में हथकरघा, चमड़े की वस्तुएँ बनाने का कारखाना, कृषि विकास केन्द्र, नर्सरियाँ आदि खोली गईं। इन केंद्रों में उद्योगों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही सहकारिता के आधार पर बैंक, दुकानें भी खोली गई जो सैंकड़ों लोगों के जीवनयापन का आधार बनीं। टैगोर ने ऐसे सांस्कृतिक संस्थान की कल्पना करते हुए लिखा था – “ऐसे संस्थान को आसपास के गांवों को भी साथ लेकर चलना होगा। उनकी आवासीय सुविधाएँ, सफाई- स्वास्थ्य, चारित्रिक और बौद्धिक विकास के कार्य संस्थान के सामाजिक प्रकार्य का एक पक्ष होना चाहिए। एक वाक्य में, इसे कभी जलने वाली उल्का के समान शेष विश्व से विलग एवं अपूर्ण न होकर अपने-आप में एक सम्पूर्ण विश्व होना चाहिए – स्वनामधन्य, स्वावलंबी, नितनूतन जीवन-धन से सम्पन्न । ”

विश्व को जोड़ने और कर्मशील जीवन का सामंजस्य आनंद से करने के लिए उत्सव और अनुष्ठान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शांतिनिकेतन आश्रम की आनंदमयी धारा के मुख्य स्रोत के रूप में उत्सवों की कल्पना की – ” आनन्द रूपम् अमृतम् यद्विभातिः ।” इन उत्सव – अनुष्ठानों पर रवीन्द्रनाथ की विशिष्ट छाप है । कर्मयोग के साथ आनंद का सम्मिश्रण जीवन को नीरस नहीं बनने देता। शांतिनिकेतन के ये उत्सव और अनुष्ठान कर्म और आनंद का अभूतपूर्व सम्मिश्रण करते हैं ।

इन उत्सवों के तीन आयाम हैं (1) ऋतु उत्सव; (2)महामानव स्मरण; (3) विभिन्न धर्मों का मांगलिक स्वरूपोद्घाटन । इन उत्सव अनुष्ठानों का उद्देश्य मनुष्य के मनु, प्रकृति की विभिन्न ऋतुएँ और जीवन के नित्यप्रति के क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करना है।

ये उत्सव वर्ष भर आयोजित होते हैं। जिनमें सर्वप्रथम पहला वैशाख है, यह बंगला नववर्ष का प्रारंभ दिवस है। महर्षि देवेन्द्रनाथ ने ब्रह्म समाज में इस उत्सव का प्रवर्तन सामाजिक सूत्रबद्धता के माध्यम के रूप में किया। मानव-मानव को एकात्म करने के उद्देश्य से यह उत्सव आश्रम में बनाया जाता है। रवीन्द्रनाथ के देहावसान के बाद इसे रवीन्द्रनाथ के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। नववर्ष की प्रभात बेला में सभी आश्रमवासी रवीन्द्र-गान करते हुए छातिम तल्ला और मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हैं और एक दूसरे से शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।

बंगीय वर्ष 1325 से वर्षा मंगल नामक ऋतु उत्सव का प्रारंभ हुआ। काशी में प्रचलित ऋतु उत्सवों से गुरुदेव प्रभावित थे। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आचार्य क्षितिमोहन सेन वर्षा मंगल का आयोजन कराया जो अत्यंत सफल रहा। सावन मास के अंतिम सप्ताह में इस उत्सव को आयोजित किया जाता है। वर्षा ऋतु के गीत-नृत्य आवृत्ति के भिन्न-भिन्न रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। श्रावण में घने काले मेघ घिर-घिरकर आश्रम के कण-कण, पत्ते-पत्ते को सिक्त कर देते हैं। फूल-पत्ते पौधे, घास के विविध रंग, हरियाली एक अनूठा दृश्य उपस्थित कर देती है। कोपाई नदी जल से भरकर खिलखिलाने लगती है।

आषाढ़ के काले मेघ, शांतिनिकेतन को ढक लेते हैं, समूचे आकाश को कंपाती हुई तड़ितझंझा में बुद्ध पूर्णिमा के दिन धर्म चक्र का अनुष्ठान होता है। श्रावणमास में वृक्षारोपण एवं हलकर्षण का अनुष्ठान होता है। वृक्षारोपण रवीन्द्रनाथ के महाप्रयाण के बाद से 22 श्रावण (गुरुदेव का तिरोधान दिवस) को मनाया जाता है। इस अनुष्ठान का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रतिमा देवी को लिखा था – “तुम्हारे गमले के बकुलपेड़ से वृक्षारोपण अनुष्ठान सम्पन्न हुआ। पृथ्वी पर किसी पेड़ का ऐसा सौभाग्य नहीं। सुंदर बालिकाएँ परिष्कृत वेश भूषा में शंख बजाती, गीत गाती पेड़ के साथ चलकर यज्ञ स्थल पर पहुँची।

वृक्षारोपण के अगले दिन हलकर्षण उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कृषि औजार और कृषकों की भूमिका प्रमुख होती है।

भाद्र के महीने में आश्रम का एक प्रमुख उत्सव शिल्पोत्सव मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन शिल्पसदन श्रीनिकेतन के छात्र वेदमंत्रों और शिल्पोपयोगी नाना औजारों के साथ मंडप में आते हैं। इस दिन शिल्पसदन में वहाँ की निर्मित शिल्प सामग्री और ग्राम्य कलाओं की प्रदर्शनी आयोजित होती है।

शरद ऋतु के आगमन पर आश्रम में शरदोत्सव की कल्पना गुरूदेव ने की थी। शरद ऋतु में प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ उपस्थित होती है। लगभग तीन सप्ताह तक (पूजा की छुट्टी के पहले) नाट्य घर, सिंह सदन, मुक्ताकाश में नाटक, आवृत्तियाँ, काव्य पाठ आदि चलते रहते हैं। अंतिम दिन आनंद / बाजार का आयोजन होता है। जिसमें स्कूल यूनिट के छात्र अपनी हस्तकलाओं का प्रदर्शन करते हैं। लाभांश को निर्धन छात्रों के लिए निर्मित कोष में जमा कर दिया जाता है।

पौष उत्सव — शांतिनिकेतन का एक प्रमुख और प्रसिद्धतम उत्सव है। सातवीं पौष महर्षि देवेन्द्रनाथ का दीक्षा ग्रहण दिवस है। नाथ ने इस दिन समस्त जगत की अनुकूलता से विमुख होकर ईश्वरीय सत्य की खोज की थी। पौष मेले में दूरस्थ ग्रामों के लोग अपनी शिल्पकलाओं का प्रदर्शन करते हैं। मूर्तिकला, काष्ठकला-सजावट का सामान विविधोपयोगी वस्तुएँ इस मेले में प्रदर्शित एवं विक्रय की जाती हैं। नगर एवं ग्राम की संस्कृतियों का सुंदर मिलन यहाँ दिखाई देता है। साथ ही भूतपूर्व आश्रमवासियों, विद्यार्थियों के पुनर्मिलन का सुयोग भी इस मेले में जुटता है — आश्रम जैसे अखिल विश्व हो जाता है।

नंदन मेला विश्वभारती के कलाकारों का मेला है। यह आश्रम के कलाभवन के छात्रों द्वारा आयोजित किया जाता है। सितंबर की पहली तारीख को लगने वाले इस मेले का उद्देश्य कला भवन के लिए अर्थकोष निर्मित करने के साथ-साथ भारतीय चित्रकला के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर नंदलाल बसु को याद करना भी है। तीन दिसंबर 1883 को जन्मे नंदलाल बसु ने भारतीय चित्रकला को विशिष्ट पहचान दी। यह मेला, नंदलाल बसु के प्रति श्रद्धा ज्ञापन एवं आगंतुकों और आश्रमवासियों के समक्ष कलाभवन के छात्रों की वर्षभर की कला को प्रस्तुत करता है । कलाभवन के छात्र अपनी बनाई कलाकृतियाँ प्रदर्शित करते हैं।

सतोत्सव या दोल आश्रम का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो होली के दिन मनाया जाता है। नाच-गान और गुलाल अबीर से दोल मनाया जाता है – बसंत की प्रकृति अपनी छटाएँ दिखाती है सेमल, कंचल शाल, पलाश – विविध रंगी पुष्पों से लद जाते हैं। गुरुदेव के अनेक गीत नवीन, अरुपरतन, चित्रांगदा, नाटक इसी वसंत को लेकर लिखे गए हैं।

इन अनुष्ठानों के अतिरिक्त प्रत्येक बुधवार को प्रातः मंदिर में वैतालिक का आयोजन होता है, जिसमें आश्रमवासी बड़े अनुशासन के साथ श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित होकर प्रार्थना सभा भाग लेते हैं। गांधी पुण्याह का आयोजन महामानव गांधी जी को स्मरण करने के उद्देश्य से किया जाता है। 1915 में गांधीजी शांतिनिकेतन आए थे। उनके आगमन की स्मृति में इसे (10 मार्च) कर्मदिवस के रूप में मनाया जाता है।

चैत्र मास के अंतिम दिन वर्ष के अन्त का उत्सव प्रारम्भ होता है “वर्ष समाप्त हो गया दिन की समाप्ति भी हो चली, चैत का अवसान।” चैत का अंतिम दिन मंदिर में प्रकाश-सज्जा से शेष वर्ष पूरे वर्ष को भावभीनी विदाई दी जाती है ” शेष नाहि जे, शेष कथा के बोलवे ।” मंदिर में उपासना की जाती है; टैगोर के गीतों के साथ उत्सव और अनुष्ठानों का वर्ष भर चलने वाला चक्र समाप्त होता है, अगले वर्ष से पुनः प्रारंभ होने के लिए।

गुरुदेव की विश्वभारती अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पा चुकी है। आनंद पाठशाला – जहाँ किंडरगार्डन स्तर पर छोटे बच्चे खेल-खेल में शिक्षित होते हैं। पाठभवन जहाँ बच्चे कक्षा दस तक की शिक्षा पाते हैं उत्तरशिक्षा सदन जहां ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर की उपाधियों के लिए विविध विषयों के अलग- अलग विभाग हैं जो विभिन्न भवनों में हैं।

अत्याधुनिक सुविधा संपन्न शिक्षा भवन- जहां विज्ञान की पढ़ाई होती है- जैविकी एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में नूतन आविष्कारों का प्रमुख केंद्र है। हिन्दी भवन एकमात्र ऐसा भवन है जिसे विभाग नहीं भवन कहा जाता है, यहाँ हिन्दी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था है- आज विश्वभारती छात्रों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है । दूरस्थ देशों के छात्र यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। भारतीय नृत्य-संगीत, कला, भाषा को सीखने-सिखाने में विश्वभारती अपूर्व योगदान दे रही है।

साभार- https://www.