बलूचिस्तान का संघर्ष पाकिस्तान का भविष्य तय करेगा

बलुचों का पहला संघर्ष १९५५ तक चला. बाद में १९५८ – १९५९ में दूसरी बार बलूच लोगों ने विद्रोह किया. तीसरा संघर्ष साठ के दशक में हुआ. पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद चौथा संघर्ष १९७३ – १९७७ के बीच हुआ.

इन सभी संघर्षों में कोई एक व्यक्ति सामने आता था, बलूच लोगों को संगठित करता था और पाकिस्तान सरकार से संघर्ष करता था. यही स्वरूप कमोबेश सभी संघर्षों का रहा. किन्तु इक्कसवी शताब्दी के प्रारंभ में यह चित्र बदला. बलुचों ने अपना एक संगठन बनाया, जो सरकार से लड़ सके. और उसके बाद तो इतिहास बदल गया….

सन १९७३ – ७४ के पाकिस्तानी सेना और बलूच गुरिल्लों के बीच हुए भीषण संघर्ष ने अनेक समीकरण बदल दिये. इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप, बलूच लोगों का आतंकवादी संगठन – बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खड़ा हुआ. वर्तमान में पाकिस्तान, ब्रिटन और अमेरिका ने इस संगठन को ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित किया हैं.

वैसे आधिकारिक रूप से यह संगठन सन २००० में अस्तित्व में आया. किन्तु इसका अनौपचारिक गठन, १९७३ से प्रारंभ हुए बलूचिस्तान के सशस्त्र स्वातंत्र्य युध्द के समय ही हो गया था. ऐसा माना जाता हैं की सोवियत रशिया की जासूसी एजेंसी के दो जासूसों ने, इस संगठन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसलिए प्रारंभ में बी एल ए (बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी) का झुकाव मार्क्सवाद की ओर था. इनके कुछ अधिकारियों को रशिया ने मॉस्को में प्रशिक्षण भी दिया था. किन्तु कालांतर में इन लड़ाकुओं के दिमाग से साम्यवाद का भूत जाता रहा. मुख्यतः बुगती और मर्री, इन दो प्रमुख समुदायों में से ही बी एल ए (बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी) का नेतृत्व उभरा हैं.

चीन के वन बेल्ट – वन रोड परियोजना प्रारंभ होने के कुछ वर्ष पहले, पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने की योजना बनाई. अर्थात इस योजना के पीछे चीन था. आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से भी. ग्वादर बंदरगाह चीन को ही विकसित करना था. इसलिए उसने बड़ी संख्या में चीनी मजदूर ग्वादर में भेजे. सन २००४ में बी एल ए ने इन चीनी मजदूरों पर जबरदस्त आक्रमण किया. चीन के दवाब मे, पाकिस्तान को यहाँ पर बीस हजार अतिरिक्त जवान तैनात करने पड़े.

दिनों दिन बी एल ए, अस्त्र – शस्त्रों के मामले में शक्तिशाली हो रही थी. अभी भी पाकिस्तान में इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं था. लेकिन १५ दिसंबर २००५ की उस आतंकवादी घटना ने सारे समीकरण बदल दिये. उस दिन जनरल मुशर्रफ, बलूचिस्तान के दौरे पर थे. वह कोहलू एजेंसी इलाके में स्थानीय वनवासियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे. तभी, भरी सभा में रॉकेट गिरने लगे. मुशर्रफ बाल बाल बचे. अनेक लोगों की मौत हुई. घटना के दो घंटे बाद, क्वेट्टा के प्रेस क्लब में ‘मिराक बलूच’ का फोन आया. उसने कहा की ‘वह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का प्रवक्ता हैं, और कोहलू में उन्होने ही रॉकेट दागे हैं. ‘

इस घटना ने पाकिस्तानी सेना को विचलित कर दिया. उन्होने बलूचिस्तान में कड़े कदम उठाए. अनेक बलूचियों को बी एल ए की संबंधता के संदेह पर सीधे मार डाला. अनेकों को कैद में डाला. ७ अप्रैल, २००६ को पाकिस्तान ने बी एल ए पर प्रतिबंध लगाया. इसी को देखकर ब्रिटेन ने १७ जुलाई, २००६ को बी एल ए को प्रतिबंधित किया. हालांकि ब्रिटेन ने बी एल ए के नेता हर्बीयार मर्री को शरणार्थी के रूप में राजनीतिक शरण दी हैं. लेकिन पाकिस्तान के सबसे निकट के मित्र अमेरिका ने काफी विलब के बाद, २ जुलाई २०१९ में बी एल ए पर पाबंदी लगाई.

लेकिन प्रतिबंध के बाद, बी एल ए की हिंसक गतिविधियों में जबरदस्त वृध्दी हुई –

• १४ जून २०१९ को उन्होने कलात के एक स्कूल टीचर को गोली से उड़ा दिया. उसने बलूच राष्ट्रगीत गाने से मना किया, और यही उसके मौत का कारण बना.

• इस घटना के डेढ़ महीने बाद, बी एल ए की लड़ाकुओं ने १७ पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों को अगवा कर लिया. यह करते समय एक पुलिस कर्मी को वही मार गिराया. तीन सप्ताह बाद, बी एल ए के लड़ाकुओं ने उन १५ पुलिस कर्मचारियों को मार गिराया और सोलहवे को यह दर्दनाक दास्तां सुनाने छोड़ दिया.

– ११ मार्च, २०२५ को, क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस का बीएलए के सैनिकों ने अपहरण कर लिया. इस घटना मे पाकिस्तान सुरक्षा बलों के सैनिकों सहित अनेक यात्री भी मारे गए.

– इसके ठीक ५ दिन बाद, १६ मार्च को, बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर भयंकर आक्रमण किया. 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.

• ऐसी अनेक आतंकवादी घटनाएं हैं, जिसे बी एल ए ने अंजाम दिया हैं.

विशेषतः बी एल ए के हमले चीनी अधिकारियों, मजदूरों और पाकिस्तानी सेना / पुलिस पर ही होते हैं. बलूच लोगों में पाकिस्तानियों के प्रति इतनी ज्यादा नफरत हैं, की बी एल ए के हमलावरों ने १५ जून २०१३ को बलूचिस्तान के झियारत में स्थित ‘कायदे आझम रेसिडेंसी’ (जिसे ‘झियारत रेसिडेंसी’ भी कहा जाता हैं), को रॉकेट के सहारे तबाह कर दिया. इस स्थान पर पाकिस्तान के संस्थापक, कायदे – आझम जीना, उनके जीवन के अंतिम क्षणों में रुके थे.

(हालांकि नवाज शरीफ के मुख्यमंत्री रहते, अगले एक वर्ष में ही, इस झियारत रेसिडेंसी को पुनः पहले के स्वरूप में बांधा गया. )

इन बीस वर्षों के प्रवास में बी एल ए में अनेक उतार – चढ़ाव आए. टूट फूट भी हुई. किन्तु फिर भी, आज भी बी एल ए, बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने, हिंसक रूप से संघर्षरत हैं.

बी एल ए के अलावा ‘बलोच लिबरेशन फ्रंट’ भी बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हैं. किसी जमाने में ताकतवर रहा यह लड़ाकू संगठन, डॉ. जुम्मा खान मर्री ने सन १९६४ में बनाया. तब वे दमास्कस (सीरिया) में थे. इसलिए इसका मुख्यालय दमास्कस ही था. बाद में अफगानिस्तान और रशिया की मदद से, बी एल एफ का मुख्यालय अफगानिस्तान बना.

लेकिन बाद में डॉ. जुम्मा खान के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों ने सब ठीक से जमा लिया. इसलिए बी एल एफ के अनेक लड़ाकू सैनिक, बी एल ए में शामिल हो गए, और जुम्मा खान को पाकिस्तानी सेना ने भारत के विरोध में बोलने के लिए बाध्य किया.

अर्थात यह बात जरूर हैं की बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के प्रति समर्पण की भावना न पहले कभी थी, न अब हैं. आज भी बलूच नागरिक विविध माध्यमों से अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा हैं. किन्तु यह अब कठिन हो चला हैं. बलूचिस्तान के एक बड़े भूभाग पर चीन का अप्रत्यक्ष कब्जा हैं. ग्वादर बन्दरगाह तो उनका हैं ही, साथ में चीन – पाकिस्तान का जो आर्थिक कॉरिडोर बन रहा हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बलूचिस्तान से गुजरता हैं. बलूचिस्तानके चौथे बडे शहर, हब में चीन १३२० मेगा वॉट का पॉवर प्लांट लगा रहा हैं, जिसकी लागत ९७० मिलियन यू एस डॉलर्स हैं. ग्वादर में भी उसने ३३० मेगा वॉट का पावर प्लांट लगाया हैं. ग्वादर बंदरगाह तक बन रहे एक्सप्रेस वे का पूरा खर्चा चीन उठा रहा हैं. अपने इस निवेश को सुरक्षित रखने के लिए, चीन की पुरजोर कोशिश हैं, की बलूचिस्तान में अलगाववादी तत्वों का खात्मा हो.

इसलिए अभी बलूचिस्तान की स्वतंत्रता चाहने वालों को केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ना हैं. चीन से भी उनको दो – दो हाथ करने पड़ेंगे…!

(लेखक ऐतिहासिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विषयों पर खोजपूर्ण लेख व पुस्तकें लिखते हैं)

प्राचीन काल में भारत में गणित के रोचक सवाल और उनके जवाब

आर्यभटीय (आर्यभट्ट, 5वीं शताब्दी)

आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ “आर्यभटीय” में गणितीय और खगोलीय सवालों को श्लोकों में लिखा। एक उदाहरण:

– “10 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि 5 पुरुष और 5 महिलाएं हों, तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा?”

इस तरह के सवाल अनुपात और समय-कार्य की गणना पर आधारित होते थे।

लीलावती (भास्कराचार्य, 12वीं शताब्दी)

भास्कराचार्य की “लीलावती” में गणित को कहानियों और पहेलियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक प्रसिद्ध सवाल:

– “एक बंदर एक पेड़ पर चढ़ता है। वह दिन में 3 फीट चढ़ता है, लेकिन रात में 2 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि पेड़ 10 फीट ऊंचा है, तो बंदर को शीर्ष पर पहुंचने में कितने दिन लगेंगे?”

(जवाब: 7 दिन, क्योंकि 6वें दिन वह 9 फीट पर होता है और 7वें दिन 3 फीट चढ़कर 10 फीट पर पहुंच जाता है।)

व्यावहारिक सवाल

प्राचीन भारत में व्यापार और भूमि मापन से जुड़े सवाल भी आम थे। जैसे:

– “एक व्यापारी के पास 100 रुपये हैं। वह 5 रुपये में 2 किलो चावल और 3 रुपये में 1 किलो दाल खरीदता है। यदि वह सारा पैसा खर्च कर दे, तो वह कितना चावल और कितनी दाल खरीद सकता है?”

इस तरह के सवाल रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रक्रिया को दर्शाते थे।

ज्यामिति और क्षेत्रफल

वैदिक काल में यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामिति के सवाल होते थे। “शुल्ब सूत्र” में ऐसा एक सवाल:

– “एक वर्गाकार वेदी का क्षेत्रफल 16 वर्ग हस्त है। उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी?”

(जवाब: 4 हस्त, क्योंकि √16 = 4।)

शुल्बसूत्र (वेदिक काल) – पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख

दीर्घचतुरश्रस्याक्ष्णया रज्जु: पार्श्वमानी तिर्यग्मानी च यत् पृथग्भूते कुरुतस्तदुभयं करोति।

“एक आयताकार क्षेत्र की विकर्ण रज्जु (रस्सी) जो पार्श्वमानी (लंबाई) और तिर्यग्मानी (चौड़ाई) को अलग-अलग मापती है, वह दोनों को मिलाकर बनाती है।”

यह श्लोक पाइथागोरस प्रमेय (a² + b² = c²) का प्राचीन भारतीय संस्करण है, जो वेदिक यज्ञ वेदियों के निर्माण में प्रयोग होता था। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीयों को ज्यामिति का गहरा ज्ञान था।

आर्यभट (आर्यभटीयम्, गणितपाद) – वृत्त की परिधि

चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्।

अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः॥

“100 में 4 जोड़ें, उसे 8 से गुणा करें, फिर 62,000 जोड़ें। यह 20,000 के व्यास वाले वृत्त की परिधि का निकटतम मान है।”

यहाँ आर्यभट ने π (पाई) का मान लगभग 3.1416 बताया, जो आधुनिक मान (3.14159) के बहुत करीब है। गणना है:

(100 + 4) × 8 + 62,000 = 62,832।

परिधि = 62,832 / 20,000 ≈ 3.1416। यह प्राचीन गणित में सटीकता का उदाहरण है।

खहरात् परं न च परं न च संख्याविशेषः।

तस्मात् खमेव परमं परमं च तदेव॥

“शून्य से बड़ा कुछ नहीं है, न ही कोई विशेष संख्या है। इसलिए शून्य ही सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा है।”

भास्कराचार्य ने शून्य को न केवल एक placeholder के रूप में, बल्कि गणितीय संचालन में एक महत्वपूर्ण संख्या के रूप में स्थापित किया। यह भारतीय गणित की दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज का आधार है।

—

ब्रह्मगुप्त (ब्राह्मस्फुटसिद्धांत) – ऋणात्मक संख्याएँ**

धनं ऋणेन संनादति ऋणं धनेन संनादति च यथा।

धनं धनेन संनादति ऋणं ऋणेन संनादति च॥

“धन और ऋण का योग शून्य देता है, जैसे ऋण और धन का योग शून्य देता है। धन और धन का योग धन होता है, और ऋण और ऋण का योग ऋण होता है।”

यह श्लोक ऋणात्मक संख्याओं के नियमों को दर्शाता है। ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने ऋण संख्याओं को औपचारिक रूप से परिभाषित किया, जैसे: (+a) + (-a) = 0, (-a) + (-a) = -2a।

लीलावती (भास्कराचार्य) – समांतर श्रेणी**

आदिमान्त्यविषमसंख्यया विभागार्धेन संनादति।

आद्यन्तफलयोगेन च गुणितं संनादति च॥

“पहले और अंतिम पद की संख्या को जोड़कर, उसे विषम संख्याओं की संख्या से भाग देने के आधे से, या पहले और अंतिम फल को जोड़कर उसे संख्या से गुणा करने से (योग) प्राप्त होता है।”

**गणितीय महत्व:**

यह समांतर श्रेणी के योग का सूत्र है:

S = n/2 × (a + l) या S = (a + l) × n/2,

जहाँ n = पदों की संख्या, a = पहला पद, l = अंतिम पद। यह व्यावहारिक गणनाओं में प्रयोग होता था।

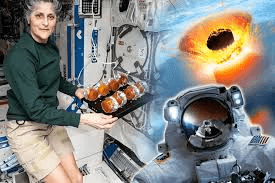

सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में जाने, रहने और लौटने की रोचक कहानी

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून, 2024 को स्टारलाइनर से आईएसएस के लिए रवाना हुए। मिशन का उद्देश्य बोइंग के नए अंतरिक्ष यान की क्षमता का परीक्षण करना था। हालांकि, स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी संभव नहीं हुई। नासा ने अंततः स्पेसएक्स की मदद ली, और क्रू-9 मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान सितंबर 2024 में आईएसएस भेजा गया, जिसमें सुनीता और बुच के लिए दो सीटें खाली रखी गई थीं। 19-20 मार्च, 2025 को वह सफलतापूर्वक फ्लोरिडा के तट पर उतरे। इस दौरान सुनीता ने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए, जो उनके पिछले रिकॉर्ड्स को जोड़कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई।

इतने दिनों तक क्या खाया?

अंतरिक्ष में भोजन प्री-पैकेज्ड और विशेष रूप से तैयार किया जाता है, ताकि यह माइक्रोग्रैविटी में खाया जा सके। सुनीता और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने निम्नलिखित चीजें खाईं:

ताजे फल और सब्जियां**: ये हर तीन महीने में सप्लाई के साथ आते हैं, लेकिन जल्दी खत्म हो जाते हैं।

*विशेष भोजन**: अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार उनके पसंदीदा व्यंजन भेज सकते हैं। सुनीता ने पहले मिशनों में भारतीय खाना, जैसे समोसे, ले जाने की बात कही थी।

पानी**: पानी की आपूर्ति सीमित होती है, इसलिए उनके मूत्र को रिसाइकल करके शुद्ध पानी बनाया जाता है। यह तकनीक आईएसएस पर आम है और सुरक्षित मानी जाती है।

आईएसएस पर प्रति अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन लगभग 3.8 पाउंड भोजन उपलब्ध होता है, और अप्रत्याशित देरी के लिए अतिरिक्त स्टॉक भी रखा जाता है। उनकी सेहत पर नजर रखी गई, और वजन में कमी माइक्रोग्रैविटी के प्रभाव के कारण हुई, न कि भोजन की कमी से।

आराम कैसे किया?

आईएसएस पर आराम करना पृथ्वी से बहुत अलग है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। सुनीता ने निम्नलिखित तरीके अपनाए:

स्लीपिंग बैग: वह “हार्मनी” मॉड्यूल में फोन-बूथ जैसे स्लीपिंग क्वार्टर में सोती थीं। ये स्लीपिंग बैग दीवार से जुड़े होते हैं, और माइक्रोग्रैविटी में शरीर हवा में तैरता रहता है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री निकोल स्टॉट ने इन्हें “दुनिया के सबसे बेहतरीन स्लीपिंग बैग” कहा था।

शांत वातावरण: आईएसएस बड़ा और शांत होता है, जिससे नींद लेना आसान हो जाता है। सुनीता सुबह 6:30 बजे (जीएमटी) जागती थीं और दिनभर के काम के बाद रात को सोती थीं।

दिन और रात का पता कैसे लगाया?

अंतरिक्ष में दिन और रात का चक्र पृथ्वी जैसा नहीं होता। आईएसएस हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिससे हर 45 मिनट में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सुनीता ने इसका पता लगाने के लिए:

– **शेड्यूल का पालन**: अंतरिक्ष यात्रियों का समय जीएमटी (ग्रीनविच मीन टाइम) के अनुसार तय होता है। सुबह 6:30 बजे उठना और रात को सोना उनके शेड्यूल का हिस्सा था।

प्रकाश का उपयोग**: सूरज की रोशनी से दिन का अंदाजा लगता था। सुनीता ने बताया कि पहली बार हैच खोलने पर रात थी, लेकिन सूरज निकलते ही पृथ्वी का नजारा देखकर वह हैरान रह गई थीं।

कृत्रिम रोशनी**: आईएसएस में रोशनी को नियंत्रित करके दिन-रात का अनुकरण किया जाता है।

सुनीता विलियम्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर रहीं, जहां का आंतरिक तापमान मानव जीवन के लिए आरामदायक बनाया जाता है। आईएसएस के अंदर तापमान आमतौर पर 20°C से 25°C (68°F से 77°F)** के बीच नियंत्रित रहता है। यह पृथ्वी पर सामान्य कमरे के तापमान के समान है और अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत व उपकरणों की कार्यक्षमता के लिए उपयुक्त रखा जाता है। इसके लिए स्टेशन में उन्नत थर्मल नियंत्रण प्रणाली होती है, जो बाहरी极端 तापमान से सुरक्षा प्रदान करती है। सुनीता ने अपने 286 दिनों के मिशन के दौरान इसी तापमान में समय बिताया।

सुनीता विलियम्स दो अलग-अलग यानों से जुड़ी थीं: बोइंग स्टारलाइनर (जाने के लिए):** यह यान उन्हें जून 2024 में आईएसएस तक ले गया। इसके अंदर का तापमान भी मानव के लिए उपयुक्त, यानी **20°C से 25°C** के आसपास रखा गया था। हालांकि, बाहरी सतह का तापमान अंतरिक्ष में सूर्य की ओर होने पर **120°C तक** और छाया में **-150°C तक** हो सकता है, लेकिन हीट शील्ड और इंसुलेशन इसे अंदर स्थिर रखते हैं।

*सूर्य की ओर:** सूर्य के प्रकाश में तापमान **120°C (248°F)** तक जा सकता है।

18 मार्च, 2025 को जब सुनीता विलियम्स क्रू ड्रैगन से आईएसएस से रवाना हुईं, तब अंतरिक्ष का बाहरी तापमान वही था जो ऊपर बताया गया—सूर्य की ओर **120°C** और छाया में **-150°C से -270°C**। यान के अंदर का तापमान **20°C से 25°C** रहा। आईएसएस से अलग होने के बाद यान ने पृथ्वी की ओर उड़ान भरी, और यह तापमान तब तक स्थिर रहा जब तक वह वायुमंडल में प्रवेश नहीं किया।

19 मार्च, 2025 को सुनीता विलियम्स का क्रू ड्रैगन फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में उतरा। इस दौरान:

– **वायुमंडल में पुनः प्रवेश:** यान की बाहरी सतह का तापमान **1650°C से 1926°C** तक पहुंचा, जैसा कि नासा और स्पेसएक्स के अनुसार सामान्य है। यह उच्च तापमान घर्षण और प्लाज्मा के कारण होता है, जिसके चलते 7 मिनट तक संचार ब्लैकआउट भी रहा। अंदर का तापमान हीट शील्ड के कारण **20°C से 25°C** ही रहा।

निष्कर्ष

– **आईएसएस पर:** 20°C से 25°C (अंदर), -150°C से 120°C (बाहर)।

– **यान के अंदर:** 20°C से 25°C (पूरे मिशन में)।

– **यान के बाहर (अंतरिक्ष में):** -150°C से 120°C।

– **वायुमंडल में वापसी:** 1650°C से 1926°C (बाहर), 20°C से 25°C (अंदर)।

– **लैंडिंग पर:** 20°C से 25°C (फ्लोरिडा का मौसम और यान के अंदर)।

यह जानकारी उनके मिशन की तकनीकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर आधारित है, जो नासा और स्पेसएक्स के डेटा से मेल खाती है।

मनोरंजन के साथ बच्चों की तर्क शक्ति भी विकसित करती हैं बाल पहेलियां

गीता प्रेस के संस्थापक – हनुमान प्रसाद पोद्दार जी

सनातन धर्म सम्बन्धी पुस्तकों की बात करें तो जो सबसे पहला नाम ध्यान में आता है वो गीता प्रेस का होता है। गीता प्रेस के नाम के साथ ही जिस महामानव का नाम धयन में आता है वे हैं गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हनुमान प्रसाद जी का जन्म ही संभवतः इस युग में सनातन साहित्य का हनुमान बनने के लिए हुआ था ।

राजस्थान के रतनगढ़ की माता रिखी बाई के पुत्र लाला भीमराज अग्रवाल अपनी माता की तरह ही हनुमान भक्त थे तो जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुयी तो उन्होंने उसका नामकरण हनुमान प्रसाद किया। हनुमान प्रसाद जी मात्र दो वर्ष के ही थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया अतः स्वाभाविक रूप से इनका पालन पोषण अपनी हनुमान भक्त दादी के संरक्षण में हुआ। दादी के धार्मिक संस्कारों के बीच बालक हनुमान को बचपन से ही गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां पढ़ने – सुनने को मिलीं। इन धार्मिक संस्कारों का बालक हनुमान पर गहरा प्रभाव हुआ। बाल्यावस्था से ही इन्हें “हनुमान कवच“ का पाठ सिखाया गया। निंबार्क संप्रदाय के संत ब्रजदास जी ने बालक हनुमान को दीक्षा दी।

भारतीय संस्कृति की सेवा करते हुए भारत के समृद्ध ग्रंथों एवं परंपराओं की व्याख्या कर गीताप्रेस के माध्यम से उनको जन -जन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जीवन के कुछ समय तक क्रांतिकारी भी रहे और अंग्रेजों के विरुद्ध सशत्र संघर्ष का हिस्सा रहे । पोद्दार जी ने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वदेशी का व्रत ले लिया था। 1914 में महामना मदन मोहन मालवीय के साथ संपर्क में आने के बाद पोद्दार जी हिंदू महासभा में सक्रिय हो गये। पारिवारिक व्यवसाय के कारण हनुमान प्रसाद अपने पिताजी के साथ कोलकाता में रहे और वहां अरविंद घोष, देशबंधु चितरंजन दास,पंडित झाबर लाल शर्मा जैसे महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर ग्रंथ से वे बहुत प्रभावित हुए और 1938 में वीर सावरकर से मिलने मुंबई चले गये। उनके विचारों से प्रभावित पोद्दार जी ने भारतीय संस्कृति साहित्य, पुराणों और आध्यात्मिक ज्ञान को संरक्षित करने में महती भूमिका निभाई।

पोद्दार जी में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। एक बार की बात है कि वह कलेक्टर कार्यालय में अंग्रेज गवर्नर का आदेश पत्र पढ़ रहे थे। कलेक्टर ने उन्हें एक कागज पर हस्ताक्षर करने का आदेश देते हुए कहा अपको इस इकरार नामे पर हस्ताक्षर करने होंगे कि आप आजीवन राजनीति में भाग नहीं लेंगे।“ तब हनुमान प्रसाद जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहाकि ,“मैं इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूं”। बाहर आकर उन्होंने अपने सहयोगी भाई हरिबख्श जी से कहा कि, “मैं राजनीति में भाग लूं या नहीं,यह निर्णय लेने का अधिकार मेरा होना चाहिए न कि विदेशी सरकार का अतः मैंने उस आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए।“

हिंदू धर्मग्रंथों में त्रुटियों को देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता था।उन्होंने तुलसीकृत श्री रामचरित मानस की जितनी हस्तलिखित प्रतियां मिल सकीं एकत्र की और विद्वानों को बिठाकर मानस पीयूष नामक उनका शुद्ध पाठ भावार्थ एवं टीकाएं तैयार करायीं। श्रीमद्भागवत गीता के अनन्य भक्त व प्रचारक जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की। गीताप्रेस की स्थापना के साथ ही उन्होंने वंचितों की सेवा के लिए “दरिद्र नारायण सेवा संघ” और ”गीता प्रेस सेवा संघ“ का गठन भी किया।

गीता प्रेस से ही सन1927 में मासिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन आरम्भ हुआ जिसके संपादक के रूप में पोद्दार जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में विषिष्ट स्थान है। ”कल्याण“ के संपादक के रूप में उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने आध्यात्मिक विषयों पर ही लेखन किया। उन्होंने निबंधों एवं लेखों के अलावा विभिन्न टीका साहित्य का भी सृजन किया। उन्होंने रामचरित मानस ,विनयपत्रिका,दोहावली की विषद टीका प्रस्तुत की। कल्याण के लिए हनुमान जी ने जो नीति बनाई उसमें विज्ञापनों के लिए कोई स्थान नहीं था।गीता प्रेस से ही आगे चलकर कल्याण, कल्पतरु एवं महाभारत मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1955 से लेकर 1966 तक चलता रहा।हनुमान जी की पत्रकारिता भारत की महान सनातन संस्कृति के यशोगान को समर्पित थी। गीता प्रेस से आज भी कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन उन्हीं नियमों के अनुरूप चल रहा है।

हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गोपी प्रेम ,तुलसी दल, दाम्पत्य जीवन का आदर्श, दुख क्यों होते हैं, दुख में भगवत्कृपा, नारी शिक्षा ,प्रेम दर्शन, भगवच्चर्या, भगवतप्राप्ति एवं हिंदू संस्कृति, लोक परलोक सुधार,शान्ति कैसे मिले, श्री भगवन्नाम चिंतन ,श्री राधा- माधव चिंतन, सत्संग के बिखरे मोती ,सुख शान्ति का मार्ग जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ ही “सुखी बनो “ जैसी पुस्तक लिखकर कई संदेहों व संशयों को दूर करने का सफल प्रयास किया है।

हनुमान प्रसाद जी के पास बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां भी थीं जिसके माध्यम से उन्होंने कई बार अनेक लोगों को चमत्कृत भी किया। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने किसी भक्त की मृत्यु के समय व दिन तक की आश्चर्यचकित करने वाली भविष्यवाणी तक कर दी थी। यही नहीं उन्होंने राम नाम जप के माध्यम से भी कई चमत्कार किये। कहा जाता है कि 16 दिसंबर 1927 को जसीडीह में 15लोगों की उपस्थिति में पोद्दार जी को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिये थे।1936 में गीता वाटिका गोरखपुर में देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने भी उन्हें दर्शन दिये थे। हनुमान प्रसाद जी ईश्वर के अनन्य भक्त थे अतः उन्हें भगवान की लीलाओं के दर्शन होते रहते थे। कभी -कभी वह भोजन करने के लिए बैठते थे और उनका ध्यान लग जाता था तो वह घंटों बैठे रह जाते थे । कल्याण पत्रिका संपादन के समय जब उन्हें कोई समस्या होती थी तब वह जिस देवता का ध्यान करते थे वो दर्शन देकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी प्रवचन भी देते थे जिसे सुनने के लिए काफी श्रद्धालु उपस्थित होते थे।

पोद्दार जी ने घर- घर तक रामायण, महाभारत व अन्य समस्त हिंदू धर्म साहित्य को बहुत ही कम मूल्य पर घर -घर तक पहुंचाकर भारतीय जनमानस को पश्चिमी संस्कृति के विचारों का गुलाम बनाने से रोका तथा आध्यात्मिक ज्ञान को जीवित रखा। भारतीय सनातन संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फहराने वाले पोद्दार जी ने 22 मार्च 1971 को नश्वर शरीर त्याग कर परलोक गमन किया।

पाकिस्तान का टूटता तारा – बलूचिस्तान

बलूचिस्तान. पाकिस्तान का, फैलाव की दृष्टि से, या क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य. पाकिस्तानी जमीन का ४४% हिस्सा समेटने वाला. लेकिन सघन बसाहट नहीं. इसलिए जनसंख्या के मामले में पिछडा हुआ. सवा करोड़ के लगभग आबादी. समंदर को छूता हुआ किनारा. कुछ हिस्सा ईरान से जुड़ा हुआ, तो कुछ अफगानिस्तान से.

आज कुछ उजड़ा हुआ सा लगने वाला यह प्रदेश किसी जमाने में अत्यंत संपन्न था. विश्व में खेती करने के सबसे प्राचीन प्रमाण, इसी क्षेत्र में मिले हैं.

बलूचिस्तान का इतिहास काफी पुराना हैं. कुछ हजार वर्ष पुराना. पहले यह पूरा क्षेत्र हिन्दू था. संस्कृत के श्लोक, वेदों के मंत्र, उपनिषदों की ऋचाएँ यहाँ के दर्रे में गूँजती थी. इसी प्रदेश के मकरान क्षेत्र में, हिंगोल नदी के पास, अत्यंत दुर्गम पहाड़ी पर देवी भगवती के ५१ शक्तिपीठों में से एक, ‘हिंगलाज माता का मंदिर’ हैं. अरबी समुद्र से यह मंदिर मात्र २० किलोमीटर दूरी पर हैं. चूंकि यह क्षेत्र रेगिस्तानी भाग में आता हैं, इसलिए इसे ‘मरुतीर्थ हिंगलाज’ भी कहा जाता हैं. इसी रास्ते से सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था. ऐसा माना जाता हैं, की इस स्थान पर प्रभु श्रीराम, जमदग्नि ऋषि, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी भी आ चुके हैं.

हिंगलाज माता को चारणों की कुलदेवता माना जाता हैं. ये चारण लोग, बाद में बालूच कहलाएं. महाभारत काल में यह स्थान गांधार महाजनपद का हिस्सा था. महाभारत के यूध्द में इस पूरे महाजनपद ने कौरवों की तरफ से युध्द में भाग लिया था.

इसी बलूचिस्तान मे, बालाकोट के पास, मेहरगढ़ क्षेत्र में जो उत्खनन हुआ, उसमे हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले. इस प्रदेश में बोलन नदी के किनारे कुछ हजार वर्ष पूर्व एक विकसित सभ्यता थी, यह सिध्द हुआ हैं.

सन ७११ मे, जब मुहम्मद – बिन – कासम ने इस क्षेत्र पर हमले प्रारंभ किए, तब हिन्दू – बौध्द रहा यह पूरा इलाका, धीरे धीरे मुस्लिम होता गया. अकबर के शासन काल में, बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के आधीन था. लेकिन सन १६३८ में मुगलों ने पार्सिया (अर्थात ईरान) को यह इलाका सौंप दिया. लेकिन बाद में कलात के मीर नासीर खान ने १७५८ में अफगान शासन की आधीनता मान्य की.

प्रथम अफगान युध्द के बाद (अर्थात १८४२ के बाद), इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया. अंग्रेजों ने इसे चार रियासतों में बाँट दिया – कलात, मकरान, लस बेला और खारत. लेकिन बीसवी सदी के प्रारंभ से बलुचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया. १९४१ में (जब द्वितीय विश्व युध्द अपने चरम पर था) बलूचिस्तान की आजादी के लिए ‘अंजुमन – ए – इत्तेहाद – ए – बलूचिस्तान’ का गठन हुआ. सन १९४४ मे, अंग्रेज़ जनरल मनी ने बलूचिस्तान की स्वतन्त्रता की दिशा में स्पष्ट संकेत दिये.

मजेदार बात यह, की रहमत अली ने पाकिस्तान की कल्पना करते हुए, इस मुस्लिम राष्ट्र के नाम में जो ‘स्तान’ जोड़ा था, वह बलूचिस्तान से ही लिया था. लेकिन जिस दिन पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, उस दिन उसके नक्शे में बलूचिस्तान नहीं था..! जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, या जिसका ‘पाकिस्तान’ इस प्रस्तावित नाम में भी उल्लेख नहीं था, ऐसा पूर्व बंगाल पाकिस्तान में था. लेकिन बलूचिस्तान नहीं आ सका.

वह तो पाकिस्तान को आजादी मिलने के, अर्थात १४ अगस्त, १९४७ से तीन दिन पहले ही आजाद हो गया था.

कलात…. बलूचिस्तान के प्रमुख शहरों में से एक. क्वेटा से केवल नब्बे मील दूरी पर स्थित सघन जनसंख्या वाला यह शहर है. मजबूत दीवारों के भीतर बसे हुए इस शहर का इतिहास दो-ढाई हजार वर्ष पुराना है. कुजदर, गंदावा, नुश्की, क्वेटा जैसे शहरों में जाना हो तो कलात शहर को पार करके ही जाना पड़ता था. इसीलिए इस शहर का एक विशिष्ट सामरिक महत्त्व भी था. बड़ी-बड़ी दीवारों के अंदर बसे इस शहर के मध्यभाग में एक बड़ी सी हवेली थी. इस हवेली के, (गढी के) जो खान थे, उनका ‘राजभवन’ यह बलूचिस्तान की राजनीति का प्रमुख केन्द्र था. इस राजभवन में मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट और कलात के मीर अहमद यार खान की एक बैठक हुई. इनके बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके माध्यम से ११ अगस्त १९४७ से, कलात एक स्वतन्त्र देश के रूप में काम करने लगा.

ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में बलूचिस्तान के कलात का एक विशेष स्थान पहले से ही था. सारी ५६० रियासतों और रजवाड़ों को अंग्रेजों ‘अ’ श्रेणी में रखा है, जबकि सिक्किम, भूटान, और कलात को उन्होंने ‘ब’ श्रेणी की रियासत का दर्जा दिया हुआ था. अंततः ११ अगस्त को, दोपहर एक बजे संधिपत्र पर तीनों के हस्ताक्षर हुए. इस संधि के द्वारा यह घोषित किया गया कि कलात अब भारत का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया. मीर अहमद यार खान इस देश के पहले राष्ट्रप्रमुख बने.

कलात के साथ ही मीर अहमद यार खान साहब का पूर्ण वर्चस्व इस इलाके के पड़ोस में स्थित लास बेला, मकरान और खारान क्षेत्रों पर भी था. इसलिए भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान का निर्माण होने से पहले ही, इन सभी भागों को मिलाकर, मीर अहमद यार खान के नेतृत्व में बलूचिस्तान राष्ट्र का निर्माण हो गया…!

बलूचिस्तान के बलोच लोगों ने न तो पहले कभी पाकिस्तान में जाने के बारे में सोचा था, न ही आज भी उनकी वैसी मानसिकता हैं. बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बनना चाहता था, और वह बना भी.

किन्तु बलूचिस्तान की यह स्वतन्त्रता पाकिस्तान को फूंटी आँख नहीं सुहा रही थी. आखिरकार, सात महीने और सोलह दिन की बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के बाद, दिनांक २७ मार्च, १९४८ को पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अकबर खान ने इस छोटे से देश पर बलात कब्जा कर लिया. पिछले साढ़े सात महीनों में, यह छोटासा देश अपने सेना की जमावट भी ठीक से नहीं कर सका था. इसलिए प्रतिकार ज्यादा हुआ नहीं और पाकिस्तान के कब्जे में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह प्रदेश आ गया.

पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, किन्तु शासन करना कठिन था. मकरान, खारन और लस बेला तो पूर्णतः पाकिस्तान में शामिल हो गए. किन्तु कलात रियासत ने शामिल होने के बाद भी अपना अस्तित्व कायम रखा. आखिरकार, सन १९५५ में कलात रियासत भी पाकिस्तान में पूर्णतः विलीन हो गई.

मार्च १९४८ में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा होते ही विरोध के स्वर बुलंद होने लगे. कलात के अहमद यार खान ने तो पाकिस्तानी कब्जे का ज्यादा विरोध नहीं किया. परंतु उनके भाई राजकुमार अब्दुल करीम ने, जुलाई १९४८ में पाकिस्तान के इस बलात कब्जे के विरोध में विद्रोह कर दिया. अपने अनुयाइयों के साथ वह अफगानिस्तान चला गया. तत्कालीन अफगान सरकार, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर के, उसे अपने कब्जे में लाना चाहती थी. क्यूंकी उन्हे समुद्री बन्दरगाह (सी पोर्ट) नसीब नही था और बलूचिस्तान के पास समंदर था.

लेकिन राजकुमार अब्दुल करीम को अफगान सरकार से वांछित समर्थन नहीं मिल पाया. अंततः लगभग एक वर्ष के बाद, राजकुमार करीम ने पाकिस्तानी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में एक जबरदस्त नाम उभरा – नवाब नौरोज़ खान. १९५५ में जब कलात रियासत को समाप्त कर, उसका पूर्णतः पाकिस्तान मे, ‘वन यूनिट’ पॉलिसी के अंतर्गत विलय किया गया, तो नवाब नौरोज़ खान ने पाकिस्तान का प्रखर विरोध किया. १९५८ में उन्होने पाकिस्तानी सरकार के विरोध में गुरिल्ला युध्द छेड़ दिया. वे नहीं चाहते थे की अन्य राज्यों की तरह बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान का नियंत्रण हो.

किन्तु कुछ ही महीनों के बाद, अर्थात १५ मई १९५९ को, नवाब नौरोज़ खान, पाकिस्तान सरकार के सामने आत्मसमर्पण को मजबूर हुए. पाकिस्तानी सरकार ने उन्हे और उनके सभी साथियों को माफी का आश्वासन दिया था. लेकिन फितरत के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने अपना ही वचन तोड़ दिया. नवाब के रिश्तेदार और १५० वफादार सैनिकों को पाक सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया. आखिरकार १५ जुलाई को इस विद्रोह के पांच नेताओं को फांसी पर लटकाकर मारा गया. नवाब नौरोज़ खान की उम्र हो चली थी, इसलिए उन्हे बख्शा गया. लेकिन पांच साल बाद, १९६४ मे, नवाब साहब कोहलू के जेल में चल बसे.

इस विद्रोह की चिंगारी भी इसी के साथ समाप्त हो जायेगी ऐसा पाकिस्तान सरकार को लगा. किन्तु ऐसा हुआ नहीं.

पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की स्थिति देखते हुए, वहां संवेदनशील इलाकों में सैनिकी अड्डे तयार करवाने का काम शुरू किया. इससे स्वतंत्र बलूचिस्तान समर्थक खौल उठे. उनके नेता शेर मोहम्मद बिजरानी ने, ७२ हजार किलोमीटर के क्षेत्र में अपने गुरिल्ला लड़कों के अड्डे खड़े किए. बलूचिस्तान में गॅस के अनेक भांडार हैं. ये विद्रोही नेता चाहते थे की पाकिस्तान सरकार इन गॅस भांडारों से मिलने वाली कुछ आमदनी इन कबाईली नेताओं से भी साझा करे. यह लड़ाई छह साल चली. किन्तु अंत में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता चाहने वाले विद्रोही सैनिक थक गए और राष्ट्रपति यांह्या खान के साथ युध्दविराम को राजी हो गए.

युध्दविराम होने के कुछ ही महीनों बाद, १९७० के दिसंबर में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए, यह आम चुनाव पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाले थे. पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल इन्ही चुनावों ने बदला.

१९७० के इन चुनावों में जहां पूर्व पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्र रहमान की अवामी लीग प्रचंड बहुमत से विजयी रही. तो यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फ़ीकार भुट्टो के पी पी पी की लगभग सभी प्रान्तों में जीत हुई – सिवाय बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ़्रोंटियल प्रोविन्स (NWFP) के. बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी जीती, जो की स्वतंत्रता वादी बलुचों की पार्टी थी. राष्ट्रीय असेंब्ली की ३०० में से शेख मुजीबुर्र रहमान की अवामी लीग ने जीती १६७ सीटे, तो भुट्टो की पार्टी को मिली मात्र ८१.

१९७१ यह वर्ष पाकिस्तान के इतिहास में भारी उथल पुथल वाला रहा. इस वर्ष के समाप्त होने के पहले, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और ‘बांग्ला देश’ के रूप में नए राष्ट्र का उदय हुआ, जो पहले ‘पूर्व पाकिस्तान’ था.

अब बचे खुचे पाकिस्तान मे, जनरल यांह्या खान को बलूचिस्तान में ‘नेशनल अवामी पार्टी’ की जीत बहुत अखर रही थी. उसे लग रहा था की, ‘ये बलूच लोग, ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा संघर्ष खड़ा करने वाले हैं’.

इसलिए, १९७१ के युध्द से थोड़े उबरते ही, पाकिस्तान ने १९७३ के प्रारंभ में बलूचिस्तान के प्रादेशिक सरकार को बर्खास्त किया और वहां पर ८० हजार पाकिस्तानी फौज उतार दी.

बंगला देश की गलती से सबक न सीखने वाले पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान में भी वही किया. भीषण अत्याचार…! बलूचिस्तान की तरफ जाने आले सभी रास्ते बंद कर दिये गए. बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, जहां पाकिस्तानी सेना को, बलूची विद्रोहियों के अड्डे होने की आशंका थी, वहां पर हवाई हमले भी किए. अनेक स्थानों पर बलूच विद्रोही और पाकिस्तानी सेना में जबरदस्त संघर्ष भी हुआ. हजारों की संख्या में दोनों तरफ के लोग मारे गए. अनेक विद्रोही बलूच नेता, अफगानिस्तान पहुंचने में सफल रहे.

इस भयानक अत्याचार, दमन और संघर्ष के बाद, बलूच स्वतंत्रता आंदोलन में एक छोटासा ठहराव आया….

लेकिन इस ठहराव से एक सृजन हुआ – संगठित सशस्त्र आंदोलन का. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का…!

बलूचिस्तान – सतत संघर्ष / २

– प्रशांत पोळ

बलूचिस्तान को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हैं. विस्तीर्ण भू प्रदेश हैं, जिसमे रेगिस्तान हैं, जंगल हैं, दर्रे हैं, समंदर हैं, बर्फ हैं…! सब कुछ हैं, इस प्रदेश में. पाकिस्तान का आधे से थोड़ा कम हिस्सा याने बलूचिस्तान. लेकिन जनसंख्या के मामले में मात्र बहुत कम. पाकिस्तान का हर पांचवा आदमी बलूचिस्तान से होता हैं.

राजधानी क्वेट्टा, बेहद खूबसूरत शहर हैं. यह फलों का शहर हैं. शहर के चारों ओर फलों के बगीचे. भरपूर फल, सूखे मेवों से सजे बाजार और शाम की ठंडी हवाएं. किसी समय क्वेट्टा ‘छोटा पेरिस’ कहलाता था. लेकिन आज नाही. आज क्वेट्टा, बमों के धमाकों से पहचाना जाता हैं.

पाकिस्तान को जो ९९० किलोमीटर का सागर किनारा मिला हुआ हैं, वह दो राज्यों के पास हैं – सिंध (२७० किलोमीटर) और बलूचिस्तान (मकरान ७२० किलोमीटर). सिंध के पास कराची जैसा विशाल बंदरगाह हैं, तो बलूचिस्तान के पास, अभी – अभी चीन का बनाया हुआ अत्याधुनिक ग्वादर बंदरगाह हैं.

कराची से ईरान की तरफ यदि हम अरेबियन समुद्र के किनारे से, ओमान की खाड़ी में बढ़ते जाते हैं, तो बलूचिस्तान राज्य के सोनमियानी, ओरमारा, कालमत, पासनी ऐसे बंदरगाह आते हैं. लेकिन ईरान की सीमा के पास, ओमान के सामने बना ग्वादर बंदरगाह भव्यतम हैं. यह बंदरगाह याने बलूचिस्तान की आजादी के रास्ते में खड़ी एक दीवार हैं…! चूंकि ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन ने किया हैं, इसलिए इस बंदरगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चीन ने ली हैं। अगले चालीस वर्षों का ग्वादर का स्वामित्व (लीज) चीन के पास हैं। इसलिए चीन वहाँ अपनी नौसेना का अड्डा बना रहा हैं। इसी संदर्भ में दो महीने पहले, पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख, अमजद खान नियाजी और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफ़ू के बीच रक्षा सहयोग पर सहमति बनी हैं। इसका अर्थ स्पष्ट हैं – ग्वादर और उसके आस पास के समुद्री इलाके में चीनी फौजों की संख्या बढ़ने जा रही हैं। बलोचिस्तान के लोगों को यह सब पसंद नहीं हैं। गुलामी की जंजीरे जकड़ती जा रही हैं, ऐसा उन्हे लगता हैं।

ग्वादर बंदरगाह यह चीन की महत्वाकांक्षी सी पी ई सी (China Pakistan Economic Corridor) परियोजना का हिस्सा हैं। ग्वादर को चीन के शिंजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए चीन, २४४२ किलोमीटर का आधुनिक रास्ता, पाकिस्तान में बना रहा हैं। चीन को लगने वाला तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) और मछली, चीन ग्वादर से, सड़क मार्ग से, अपने देश तक लेकर जाना चाहता हैं। किन्तु बलोच लोगों के विरोध से, और पाकिस्तानी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से यह रास्ता पूरा नहीं बन पाया हैं। बलोचिस्तान के नागरिक इस परियोजना का और चीनी नागरिकों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

बलूचिस्तान किसी जमाने में विशाल भारत का हिस्सा था. इससे पहले हमने देखा हैं की समूचा बलूचिस्तान, उन दिनों गांधार महाजनपद का हिस्सा था. किन्तु बलूचिस्तान के आज भी भारत से काफी निकट के संबंध हैं, रिश्ते हैं. एक संबंध, हजारो वर्ष पुराने रिश्तों की कड़ीयाँ जोड़ता हैं. बलूचिस्तान के कलात में जो ब्राहुई भाषा बोली जाती हैं, वह अपने दक्षिण भारत की द्रविडियन भाषा का ही एक प्रकार हैं. तमिल, कन्नड और तेलगु से बहुत कुछ मिलती – जुलती हैं. इस भाषा के अनेक शब्द तामिल, कन्नड भाषाओं से लिए गए हैं. त्रिचनापल्ली के एक मित्र ने बताया की उसने जब यह ब्राहुई भाषा की यू-ट्यूब चैनल देखी, तो उसे बहुत कुछ समझ में आया. कुछ समान शब्द –

तुम (You) – नी

आंखे (Eye) – कन

थूकना (Spit) – थुप्पू

पुत्र – लड़का (Son) – मखम यार

रोबर्ट कॉलवेल्ड (१८१४ – १८९१) ने इन दोनों भाषाओं की समानता पर बहुत अध्ययन किया हैं. उन्होने यह प्रमाणित किया हैं की ब्राहुई भाषा में तामिल एवं कन्नड के अनेक शब्द हैं. साथ ही दोनों भाषाओं की शैली भी एक जैसी हैं. किन्तु कालांतर से ब्राहुई भाषा, फारसी लिपि में लिखी जाने लगी हैं.

बलूचिस्तान से भारत का दूसरा रिश्ता पिछले ढाई सौ – पौने तीन सौ वर्ष पुराना हैं. पानीपत के तीसरे युध्द में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित होने के बाद, मराठा सेना के लगभग बीस – पच्चीस हजार सैनिकों और महिलाओं को अब्दाली अपने साथ ले गया. रास्ते में पंजाब में सीख सेनानियों ने कुछ महिलाओं को तो छुड़वा लिया, किन्तु बाकी मराठों को बंदी बनाकर ले कर जाने में वह सफल रहा. अब्दाली का रास्ता बलूचिस्तान होकर जाता था. पानीपत के युध्द में, लूट और खजाना मिलने की आशा में, उसे बलूच सरदारों ने काफी सहयोग दिया था. इस पानीपत के युद्ध में मराठे हारे तो अवश्य, किन्तु उन्होंने इतना जबरदस्त संघर्ष किया, की अब्दाली के हाथ कुछ ज्यादा न लग सका. इसलिए अब्दाली ने खजाने के बदले, सभी बीस – पच्चीस हजार मराठे, गुलाम के रूप में, बलूच सरदारों को दे दिये. वस्तुतः पानीपत के युध्द में अब्दाली की हालत बहुत खराब हो गई थी. वो जीत जरूर गया था, लेकिन उसकी कमर टूट गई थी. (इसीलिए, अब्दाली के बाद, किसी ने भी खैबर के दर्रे से भारत पर आक्रमण की हिम्मत नहीं की). अब्दाली को इन बीस – पच्चीस हजार मराठा कैदियों को ढो कर अफगानिस्तान ले जाना संभव ही नहीं था.

वे बीस – पच्चीस हजार मराठा सैनिक वही बस गए. पहले बुगती और मर्री समुदाय के नौकर के रूप में रहने वाले मराठा सैनिक, बाद में अपने बलबूते पर उन्ही समुदायों के हिस्सा बन गए.

आज लगभग २५ लाख मराठा, बुगती और मर्री समुदाय में हैं. ये सब मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन अपने मूलाधार भूले नहीं. ये सब अपने नाम के आगे ‘मराठा’ लिखते हैं. उनके बहुत से रीति रिवाज, विवाह पध्दती, महाराष्ट्र की परंपरा से मिलते जुलते हैं. उनका एक संगठन हैं – ‘मरहट्टा कौमी इत्तेहाद ऑफ बलोचिस्तान’ (Marhtta Qaumii Ittehad of Balochistan). इस समुदाय के प्रमुख व्यक्ति हैं – वडेरा दीन मुहम्मद मराठा (जमींदार दीन मुहम्मद मराठा). डेरा बुगती और सुई हिन्दू समुदाय, इन वडेरा दीन मुहम्मद साहब को इज्जत और सम्मान देता हैं.

इन सब की स्वाभाविक कड़ी, पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती हैं. बहुत पहले से बलूचिस्तान अलग था. और इसीलिए आज भी इनको पाकिस्तान के साथ रहना नहीं हैं.

और भी कारण हैं.

बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार हैं. विशेषतः प्राकृतिक गॅस बड़े पैमाने पर निकलती हैं, जो पाकिस्तान सरकार के आमदनी का बड़ा हिस्सा हैं. लेकिन जहां से यह गॅस निकलता हैं, उस बलूचिस्तान के पास उस आमदनी का अत्यंत नगण्य ऐसा, छोटा सा हिस्सा आता हैं. इस कारण बलूचिस्तान प्रांत में विकास का चित्र कही दिखता नहीं हैं. अभी कुछ वर्षों में ग्वादर बंदरगाह पर जानेवाला जो एक्सप्रेस-वे चीन ने बनाया हैं, उसे छोड़ा दिया जाय, तो बलूचिस्तान में आज भी आधारभूत संरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) की भारी कमी हैं.

और इसीलिए बलूच लोगों ने, २७ मार्च १९४८ को, जब पाकिस्तान ने उसे बलात अपने कब्जे में लिया, तब से पाकिस्तान के विरोध में विद्रोह का स्वर बुलंद किया हैं.

– प्रशांत पोळ

कौन है जामिया से पढ़ने वाला बद्र खान, आतंकी संगठन हमास से क्या हैं रिश्ते, अमेरिका ने क्यों रद्द किया वीजा

बद्र खान सूरी अमेरिका के जार्जटाउन विश्वविद्यालय में रिसर्चर है। वह यहाँ पढ़ाता भी था। उसने एक अमेरिकी महिला से निकाह किया है। वह यहाँ के अल वलीद बिन तलाल मुस्लिम-ईसाई सेंटर में शोधार्थी था। वह इससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ चुका है।

अमेरिका में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र बद्र खान सूरी का वीजा खत्म कर दिया गया है। उस पर इस्लामी आतंकी संगठन हमास से जुड़े होने का आरोप है। उसे गिरफ्तार भी किया गया है। अब ट्रम्प सरकार उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। इस बीच उसके वकील उसे बचाने में लग गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूरी को वर्जिनिया राज्य में सोमवार (17 मार्च, 2025) को हिरासत में लिया गया। उसके घर के बाहर एजेंसियाँ पहुँची और अपने साथ ले गईं। उसे वर्तमान में एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।

सूरी का अमेरिकी वीजा भी सरकार ने खत्म कर दिया है। बद्र खान सूरी ने सरकार से खुद को छोड़े जाने की याचिका भी लगाई थी। हालाँकि, ट्रम्प सरकार इस मामले में सख्त है और उसने एक विशेष कानून का इस्तेमाल करके उसे निर्वासित किए जाने का आदेश जारी किया है।

बद्र खान सूरी अमेरिका के जार्जटाउन विश्वविद्यालय में रिसर्चर है। वह यहाँ पढ़ाता भी था। उसने एक अमेरिकी महिला से निकाह किया है। वह यहाँ के अल वलीद बिन तलाल मुस्लिम-ईसाई सेंटर में शोधार्थी था। अमेरिका में वीजा, पासपोर्ट और आंतरिक सुरक्षा देखने वाले डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्युरिटी (DHS) ने बद्र खान पर कार्रवाई चालू की है।

DHS ने अपने बयान में कहा, “बद्र खान सूरी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में एक छात्र था जो हमास का प्रचार कर रहा था और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ा रहा था। सूरी के हमास के एक आतंकी से संबंध हैं, यह आतंकी हमास में सलाहकार है।”

DHS ने बताया, “विदेश मंत्री ने 15 मार्च, 2025 को एक निर्णय जारी किया है कि सूरी की अमेरिका में हरकतों के चलते उसे INA धारा 237(a)(4) के तहत निर्वासित किया जा सकता है।” बद्र खान सूरी के विषय में उसके जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय ने भी एक बयान जारी किया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि उन्हें सूरी पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं है।

सूरी के विषय में और भी जानकारी निकली है। पता चला है कि वह 2020 तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली में पढ़ता था। सूरी हमास के समर्थन के चलते अमेरिका की कार्रवाई का सामने करने वाला दूसरा भारतीय छात्र है।

इससे कुछ ही दिन पहले भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन पर भी यही आरोप लगे थे। हालाँकि, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। रंजनी श्रीनिवासन इसके बाद चुपके से खुद ही अमेरिका से निकल कर चली गई थी। उसने DHS के एक एप का इस्तेमाल करके खुद को निर्वासित किया था। इसके बाद वह कनाडा गई थी।

रंजनी श्रीनिवासन कोलंबिया विश्वविद्यालय में शहरी नियोजन में डॉक्टरेट की छात्रा के रूप में F-1 छात्र वीज़ा पर अमेरिका गई थी। उसके ऐसे कुछ निबन्ध सामने आए थे जहाँ वह कथित ब्राम्हणवादी मानसिकता को कोस रही है। रंजनी श्रीवास्तव अमेरिका जाने से पहले भारत में अहमदबाद के भीतर CEPT विश्वविद्यालय में पढ़ती थी।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की ओर दिया जा रहा है विशेष ध्यान

प्राचीनकाल में भारत के नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना का भाव जागृत रहता था। जागरूकता तो यहां तक थी कि किस प्रकार जीवन की दिनचर्या स्थापित हो कि परिवार में कोई बीमार ही नहीं हो, बीमारी का निदान तो आगे की प्रक्रिया रहती है। उस खंडकाल में प्रत्येक नागरिक इतना सजग रहता था कि प्रातःकाल एवं सायंकाल में 5/10 किलोमीटर तक नियमित रूप से पैदल चलना एवं योगक्रिया तथा प्राणायाम आदि का अभ्यास नियमित रूप से करता था ताकि शरीर को किसी भी प्रकार का रोग ही नहीं लगे एवं शरीर स्वस्थ बना रहे।

आज, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंचें और आज सरकार की यह प्राथमिकता बन गई है। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 175,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इन सभी प्रयासों के चलते आज भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक कमी दृष्टिगोचर हुई है और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते एवं अस्पताल, इलाज और दवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है।

भारत में, नागरिकों की दिनचर्या में आ रही गिरावट एवं खानपान में आए बदलाव के चलते देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका इलाज महंगा होने के कारण आम नागरिकों के लिए इस बीमारी का इलाज कराना बहुत मुश्किल कार्य होता जा रहा है। अतः केंद्र सरकार ने कैंसर दवाओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा, अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए, सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग नौ करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। देश में लगातार बढ़ रही कैंसर के मरीजों की संख्या को देखते हुए देश के समस्त जिलों में आगामी 3 वर्षों के दौरान डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना कर दी जाएगी। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 200 डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जा रही है।

इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को बहुत सफलता मिली है। इससे होने वाली मृत्यु दर अब घटकर छह प्रतिशत रह गयी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। भारत को टीबी मुक्त बनाए जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए U-WIN नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग तीस करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुकी है। टेली मेडिसिन के माध्यम से तीस करोड़ से अधिक ई–टेली-कन्सल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है।

देश में यदि विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं तो इन बीमारियों के पहचानने के लिए उचित संख्या में डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहे एवं विशेष रूप से गांवों में भी डॉक्टर उपलब्ध रहें इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा देश में डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 110,000 नई मेडिकल सीटों का सृजन, 130 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ, किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों का सृजन भी किया जा रहा है ताकि आगामी पांच वर्षों के दौरान देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटों के सृजन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। साथ ही, केंद्र सरकार हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रही है। देश में नए बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बनाए जा रहे हैं। इनमें रोजगार के अनेक नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

जल जनित बीमारियों के बचाव के उद्देश्य से, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से, ताकि दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों से नागरिकों की रक्षा की जा सके, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है और अभी तक 15 करोड़ परिवारों (भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या) को इस योजना के अंतर्गत नलों के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा चुका है।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की दृष्टि से भारत में निवासरत नागरिक एक तरह से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अन्यथा, अन्य कई विकसित देशों में आज स्वास्थ्य सेवाएं न केवल अत्यधिक महंगी दरों पर उपलब्ध हो रही हैं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर उपलब्ध होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अमेरिका में किसी नागरिक को यदि किसी डॉक्टर से अपाइंटमेंट लेना हो तो कभी कभी तो एक माह तक इसका इंतजार करना होता है। इमर्जेन्सी की स्थिति में विशेष इमर्जेन्सी अस्पताल में दिखाना होता है, जहां अत्यधिक महंगी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है।

कुल मिलाकर, देश में उत्तम स्थिति तो यह होनी चाहिए कि देश के नागरिक बीमार ही नहीं पड़ें, यह तभी सम्भव है जब देश के नागरिक अपनी सनातन संस्कृति के संस्कारों का नियमित रूप से अनुपालन पुनः प्रारम्भ करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो केंद्र एवं राज्य सरकारों को नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसी प्रकार अपने बजट में बहुत बड़ी राशि का प्रावधान करते रहना पड़ेगा।

प्रहलाद सबनानी

सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक,

भारतीय स्टेट बैंक

के-8, चेतकपुरी कालोनी,

झांसी रोड, लश्कर,

ग्वालियर – 474 009

मोबाइल क्रमांक – 9987949940

ई-मेल – prahlad.sabnani@gmail.com

मन बदलती कठपुतली को याद करने का समय

डोर में बंधी कठपुतली इशारों पर कभी नाचती, कभी गुस्सा करती और कभी खिलखिलाकर हमें सम्मोहित करती..यह यादें आज भी अनेक लोगों के जेहन में तरोताजा होंगी. कुछ यादें ऐसी होती है जो बचपन से लेकर उम्रदराज होने तक जिंदा रहती हैं और इसमें कठपुतली को दर्ज कर सकते हैं. कठपुतली उस समय हमारे साथ होती थी जब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था. जेब में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि शहरी बाबूओं की तरह थियेटर में जाकर मजे ले सकें. तब आप और हम मां और बापू के साथ कठपुतली नाच देखने चले जाते थे. समय बदला और कल तक मनोरंजन करती कठपुतली अब जनजागरूकता का अलख जगाने निकल पड़ी. सामाजिक रूढिय़ों के खिलाफ लोगों को चेताती तो समाज को संदेश देती कि अब हमें बदलना है.