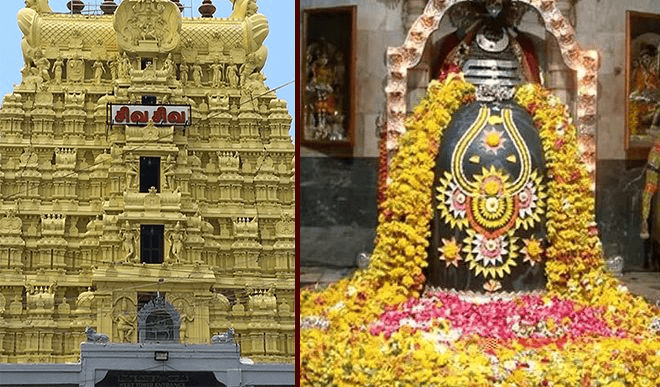

रामसेतु को आज कई नामों से जाना जाता है। जैसे नल सेतु, सेतु बांध और एडम ब्रिज। इसे नल सेतू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुल बनाने का विचार वानर सेना के एक सदस्य नल ने ही अन्य सदस्यों को दिया था। इसलिए नल को रामसेतु का इंजीनियर भी कहते हैं।

इस पुल का नाम एडम्स ब्रिज इसलिए रखा गया है क्योंकि बाइबिल और कुरान के अनुसार, एडम ने ईडन गार्डन से निकाले जाने के बाद श्रीलंका से भारत तक पुल पार किया था। एडम्स ब्रिज का नाम कुछ प्राचीन इस्लामी ग्रंथों में भी आया है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक विशाल श्रृंखला है। मद्रास विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, राम सेतु ब्रिज का निर्माण 18,400 साल पहले हुआ था।

रामसेतु तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला मार्ग है। रामायण में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि भगवान राम और उनकी सेना ने अपनी पत्नी सीता को बचाने लंका तक पहुंचने के लिए उस पुल का निर्माण करवाया था। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भू मार्ग से आपस में जोड़ता था। हिन्दू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्रीराम की सेना के दो सैनिक जो की वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल-नील नाम से रामायण में मिलता है, द्वारा किये गया था।

अर्थात करीब 1200 किलोमीटर थी। साइंस से जुड़े लोगों के मुताबिक, रामसेतु 35 से 48 किलोमीटर लंबा था तथा यह मन्नार की खाड़ी (दक्षिण पश्चिम) को पाक जलडमरू मध्य (उत्तर पूर्व) से अलग करता है। कुछ रेतीले तट शुष्क हैं तथा इस क्षेत्र में समुद्र बहुत उथला है, कुछ स्थानों पर केवल 3 फुट से 30 फुट (1मीटर से 10 मीटर) जो नौगमन को मुश्किल बनाता है। रामायण (5000 ईसा पूर्व) का समय और पुल का कार्बन एनालिसिस का तालमेल एकदम सटीक बैठता है। हालांकि, आज भी ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह बताता है कि पुल मानव निर्मित है।यह सेतु तब पांच दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन व चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में रामायण काल में श्री राम नाम के साथ, उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। रामसेतु के पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं।

15 वीं शताब्दी तक, पुल पर चलकर जा सकते थे। गहराई तीन फीट से लेकर 30 फीट तक है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार, राम सेतु 1480 तक पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था, लेकिन यहाँ एक चक्रवात आने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। 1480 तक पुल पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं ने पुल को समुद्र में पूरी तरह से डुबो दिया। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि रामसेतु प्राकृतिक चूना पत्थर के शोल से बना एक पुल है। मन्दिर के अभिलेखों के अनुसार रामसेतु पूरी तरह से सागर के जल से ऊपर स्थित था, जब तक कि इसे 1480 ई० में एक चक्रवात ने तोड़ नहीं दिया। इस सेतु का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में किया गया था, जिसमें राम ने अपनी वानर (वानर) सेना के लिए लंका तक पहुंचने और रक्ष राजा, रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए इसका निर्माण कराया था। राम सेतु के बारे में हम वाल्मिकी रामायण में बताते हैं। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ राम सेतु पार किया और अपनी अपहृत पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से पार कराया। इसके बाद भगवान राम ने अपने धनुष और बाण से पुल को तोड़ दिया।

पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य-नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का उल्लेख आया है। कालीदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्रीरामसेतु का विवरण आता है। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका मे राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सेटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडि से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज रामसेतु के नाम से जाना जाता है।

राम सेतु का पत्थर आखिर पानी में कैसे तैरता है ये पहेली आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है. कोई इसे भगवान राम का चमत्कार कहता है तो कोई इसके पीछे साइंटिफिक कारण बताता है. मगर आज तक सही वजह नहीं पता चल पाई है. इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी खोज की है. रामसेतु का पत्थर दुनियाभर में प्रसिद्ध है.

इस पुल को बनाने के लिए भगवान राम ने एक विशेष तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया था, जिसे अग्निकुंड शिला कहा जाता है. नल-नील, भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र थे।ये बचपन में बहुत शरारती थे। ये ऋषियों की पूजा सामग्री पानी में फेंक देते थे। परेशान ऋषियों ने नल-नील को श्राप दिया कि अब वे जो भी चीज़ पानी में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। इस श्राप की वजह से इन दोनों के स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरने लगे थे फलत : इनके द्वारा रामसेतु का निर्माण हो पाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान वरुण के आशीर्वाद और उन पत्थरों पर भगवान राम के नाम लिखे होने के कारण पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं।राम ने हनुमान कोकोड भगवान धनुर्धर और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल बनाने का ऑर्डर दिया था। हनुमान राम के दिव्य वानर दोस्त थे और एक हिंदू देवता थे। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, हनुमान और उनकी वानर सेना ने पुल का निर्माण किया। हनुमान, बाली और सुग्रीव ने सेना का संचालन किया।कहते हैं ये पत्थर कभी पानी में डूबा नहीं है और ये पुल आज भी बना हुआ है. इस पुल को देखने के लिए दूर-दूर से सैलानी आते हैं और इस पत्थर का रहस्य जानना चाहते हैं. लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया है. सभी लोग इसको भगवान राम की महिमा कहते हैं. ये भगवान राम द्वारा बनाया गया पुल है.

पौराणिक प्रमाणों से इतर कई वैज्ञानिकों ने तैरते पत्थरों के पीछे विज्ञान के कुछ पहलुओं को उजागर किया है। वे कहते हैं कि राम सेतु ज्वालामुखियों के तैरते हुए पत्थर से बना है।

गूगल अर्थ पर श्रीलंका और रामेश्वरम को जोड़ने वाले रामसेतु को गौर से देखने पर दोनों के बीच 50 किलोमीटर के रास्ते पर समुंद्र बेहद उथला दीखता है। यानी एक समय ऐसा भी रहा होगा जब श्रीलंका और रामेश्वरम के मध्य एक नॉर्मल रास्ता हुआ करता होगा जो धीरे-धीरे समुद्र में विलीन हो गया। 15 वी सदी तक लोग वहां से पैदल ही पार कर जाते थे। ये सेतू अगर किसी नदी पर बना होता तब उस पुल की वास्तविकता को सही तरीके से समझा जा सकता था।

उथले समुंद्र में जहां का तापमान लगभग 20 डिग्री या उससे अधिक हो, प्रवालों द्वारा कैल्सियम कार्बोनेट का उत्सर्जन होता है, जो झालरदार या चट्टानी रुप भी ले लेते हैं जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। यह भारत में अंडमान- निकोबार लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी में स्थित दीखता है। उनके अनुसार राम सेतु में जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो कोरल रीफ भी हो सकते हैं।

राम सेतु के पत्थरों के बारे में कहा जाता है कि ये प्यूमिस स्टोन या अग्निकुंड शिला थे।ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बने होते हैं और इनमें कई छेद होते हैं। इन छिद्रों की वजह से ये पत्थर हल्के होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और बाद में बताया कि रामसेतु के पत्थर अंदर से खोखले होते हैं। इसके अंदर छोटे-छोटे छेद होते हैं।पत्थरों का वजन

कम होने से इन पर पानी की ओर लगने वाला फोर्स इन्हें डूबने से रोक लेता है।

पानी में तैरने वाले ये पत्थर चूना पत्थर की श्रेणी के हैं। ज्वालामुखी के लावा से बने ये स्टोन अंदर से खोखले होते हैं। इनमें बारीक-बारीक छेद भी होते हैं। वजन कम होने और हवा भरी होने की वजह ये पानी में तैरते रहते हैं। वैज्ञानिक इसका नाम प्यूमिस स्टोन बताते हैं। प्यूमिस स्टोन वह पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता। यह एक आग्नेय चट्टान है।यह ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान बनती है। यह पानी में नहीं डूबता क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। इसमें कई छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इसमें हवा की छोटी-छोटी जेबें होती हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो ये पुल चूना पत्थर, ज्वालामुखी से निकली चट्टानों और कोरल रीफ से बना हुआ है। इसी वजह से पानी के जहाज इस रास्ते से कभी नहीं गुजरते हैं। इन जहाजों को श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। जब ज्वालामुखी का लावा ज़मीन के ऊपर तेज़ी से ठंडा होता है, तो लावा की ऊपरी सतह पर बुलबुले निकलते हैं। जब लावा ठंडा होने लगता है, तो इन बुलबुलों के कारण उनमें गुहाएं (cavity) बन जाती हैं। यही हवा उस पत्थर को इतना हल्का कर देती है कि वह पानी में तैरने लगता है। इसी क्रिया से प्यूमिस स्टोन बनता है।

नीलगिरी की पहाड़ियों में ज्वाला मुखी के विस्फोट बहुत हुए हैं। यहां से रामेश्वरम की दूरी 477 किमी है। भूविज्ञान में इन चट्टानों की पुरातनता अजोइक काल यानी 3000 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व माना गया है।

रामायण के पात्र बालि सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा नगरी थी। किष्किंधा नगरी कर्नाटक के हम्पी के आसपास बसी थी। हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किष्किंधा की चट्टानें बहुत मशहूर हैं। हो सकता है ये वहीं से लाई गई हों। सतह पर पहुँचने के बाद, यह अंततः ज्वालामुखी के गड्ढे के शिखर बिंदु से फट जाता है। जब यह पृथ्वी की सतह के नीचे होता है तो इसे मैग्मा के रूप में जाना जाता है और जब इसे सतह पर लाया जाता है तो राख के रूप में फट जाता है। हर विस्फोट के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी के मुहाने पर चट्टानों, लावा और राख की दीवार बन जाती है।

रामसेतु/एडम ब्रिज में ये पत्थर भौतिक रूप में तो देखे जा सकते हैं। रामसेतु पत्थर रामेश्वरम के पंचमुखी हनुमान मंदिर, रामेश्वरम में राम सेतु के पास कोथंडारामस्वामी विभीषण मन्दिर के पास समुद्र तट भी मैने इसे देखा है। इसके अलावा भारत के अनेक स्थलों पर भी इसे देखा जा सकता है।

जयपुर के खजाना महल संभवत देश का पहला ऐसा म्यूजियम है, जहां पर एक साथ 7 राम सेतु पत्थर के दर्शन करने का अनुभव लोगों को होता है। पटना में भी गंगा नदी में तैरता एक पत्थर मिला। इस पत्थर पर भगवान श्रीराम का नाम लिखा है। अब इसे देख कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ श्रद्धा से इसे निहारने पहुंच रहे हैं। यह खास पत्थर आलमगंज थाना अन्तर्गत राजा घाट के पास मिला है।इसे लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि पानी में तैरते पत्थर का वजन लगभग 12 किलोग्राम है। पत्थर को घाट स्थित शिव मंदिर के समीप रखा गया है।स्थानीय लोग इसके लिए मंदिर की स्थापना की तैयारी में जुट गए हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित जैतु साव में रामसेतु का एक पत्थर रखा है। बताया जा रहा है कि 140 साल पहले इस पत्थर को रामेश्वरम से लाया गया था। यह पत्थर पानी में तैरता है। इस पत्थर के दर्शन के लिए लोगों का भारी जमावड़ा लगा रहता है।

धनुषकोडी का मतलब होता है, ‘धनुष की नोक’. यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम ज़िले में स्थित एक अभूतपूर्व नगर है। धनुषकोडी, रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने में है। सूरज, रेत और पानी समुद्र तट पर सबसे बेहतरीन अनुभव जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं, वे यहीं धनुषकोडी में हैं। नीले समुद्र की विशालता और गहराई देखने लायक है; और तट पर अंतहीन आकर्षण का अनुभव करना भी उतना ही आसान है। धनुषकोडी में समुद्र तट का एक विशाल विस्तार है। यह श्रीलंका से लगभग 15 किलोमीटर दूर , मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगभग 191 किमी दूर,रामेश्वरम स्टेशन से लगभग 24 किमी दूर तथा रामेश्वरम बस स्टैंड से लगभग 13 किमी दूर पर स्थित है। यहां से अरिचल मुनई (आखिरी भारतीय स्थल) लगभग 5 किमी रह जाता है। 15 किलोमीटर तक फैला धनुषकोडी बीच ऐसा बीच है, जहां अक्सर ऊंची लहरें उठती हैं। इस क्षेत्र में कई प्रवासी पक्षी जैसे गल्स और फ्लेमिंगो भी देखे जा सकते हैं, जो इस इलाके के प्राकृतिक आनंद को और बढ़ा देते हैं।

रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह एक भुतहा शहर बन गया है।। इसी स्थान के पास से सेतुबंध भी है। धनुषकोडी शहर पंबन द्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह रामेश्वरम के मुख्य शहर से 20 किमी दूर स्थित एक स्थान है, जहां से राम सेतु का दर्शन किया जा सकता है। इस जगह तक पहुँचने के लिए मुख्य भूमि से पंबन द्वीप को पार किया जाता है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका पहले प्रसिद्ध पंबन ब्रिज के माध्यम से ट्रेन द्वारा था। अब तो सड़क मार्ग से ही जाया जाता है। यहीं से धनुषकोडी की यात्रा शुरू होती है, जहाँ से कई मछली पकड़ने वाले गाँव गुजरते हैं, साथ ही दोनों तरफ पाक जलडमरूमध्य के मनमोहक दृश्य भी दिखाई देते हैं। पाक जलडमरूमध्य भारत और श्रीलंका के बीच फैला हुआ है।

एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा धनुषकोडी कभी व्यापारियों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। धनुषकोडी और श्रीलंका (तब सीलोन के रूप में जाना जाता था) के एक शहर तलाईमन्नार के बीच नौका सेवाएं उपलब्ध थीं। ये नौकाएं माल और यात्रियों दोनों को समुद्र के पार एक देश से दूसरे देश में ले जाती थीं। धनुषकोडी शहर में सभी प्रकार की सुविधाएं थीं जिनकी एक यात्री को आवश्यकता होती है जैसे – होटल, धर्मशालाएं, और तीर्थयात्रियों, यात्रियों और व्यापारियों की सेवा करने वाली कपड़ा दुकानें आदि। श्रीलंका इस शहर से सिर्फ 31 किमी की दूरी पर स्थित है। लेकिन ये सभी चीजें अब इतिहास बन चुकी हैं।

एक ऊबड़-खाबड़ सवारी के बाद, जो केवल 4×4 वाहनों पर ही संभव है, रास्ते में कुछ बड़े रेतीले इलाकों की बदौलत, धनुषकोडी का ‘भूत शहर’ दिखाई देता है। बहुत समय पहले, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान, धनुषकोडी एक छोटा लेकिन समृद्ध शहर था। इसमें वह सब कुछ था जो एक भरे-पूरे शहर में होने की उम्मीद किया जाता है यथा- रेलवे स्टेशन, एक चर्च, एक मंदिर, एक डाकघर और घर और अन्य घरेलू बस्तुएं देखी जा सकती थी।

22 दिसंबर 1964 की रात कोकोडी और रामातारम् में एक बड़ा तूफान आया। हवा की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ज्वार की लहरें 23 फीट ऊपर उठ रही थी। पंबन-धनुषकोडी ट्रेन में मीटर ब्जॉइस लाइन पर सवार सभी 115 यात्री मारे गए। पूरे शहर में अलग-अलग जांच की गई और करीब 1,800 लोगों की जान चली गई। बाद में सरकार ने धनुकोड़ी को एक परित्यक्त शहर घोषित कर दिया।

तूफान के बाद रेल की पटारियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कालांतर में, बालू के टीलों से ढ़क गईं और इस प्रकार विलुप्त हो गई। भगवान राम से संबंधित यहां कई मंदिर हैं। यह पूरा 15 किमी का रास्ता सुनसान और रहस्यमय है! पर्यटन इस क्षेत्र में उभर रहा है। भारतीय नौसेना ने भी अग्रगामी पर्यवेक्षण चौकी की स्थापना समुद्र की रक्षा के लिए की है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। धनुषकोडी में हम भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देख सकते हैं।

अरिचल मुनई (आखिरी भारतीय स्थल)से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में धनुष्कोडी के बिखरे हुए अवशेष हैं।1964 के रामेश्वरम चक्रवात में धनुषकोडी नगर ध्वस्त हो गया था। इस चक्रवात में अनुमानित 1,800 लोगों की मौत हो गई थी. मद्रास सरकार ने धनुषकोडी को एक भूतहा शहर घोषित कर दिया था।

सड़क के उत्तरी किनारे पर एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का कुछ भी नहीं बचा है, जिसका मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन था, सिवाय तीन ऊंचे मेहराबों के।

धनुष्कोडी में सबसे लोकप्रिय आकर्षण बिना छत वाला परित्यक्त चर्च है। लंबे समय से परित्यक्त चैपल के दोनों ओर अस्थायी दुकानें थीं जो सीप से संबंधित सामान बेचती थीं। चर्च के बचे हुए हिस्से में केवल सामने का दरवाज़ा, कुछ मेहराब और वेदी का एक टुकड़ा है।

वर्तमान में, औसनत, करीब 500 तीर्थयात्री प्रतिदिन धनुषकोडी आते हैं और त्योहार और पूर्णिमा के दिनों में यह संख्या हजारों में हो जाती है, जैसे नए निश्चित दूरी तक नियमित रूप से बस की सुविधा रामेश्वरम से कोढ़ान्डा राम कोविल ( रामेश्वरम मंदिर) होते हुए उपलब्ध है और कई तीर्थयात्री को, जो धनुषकोडी में पूर्जा अर्चना करना चाहते हैं, उन्हें निजी वाहनों पर निर्भर होना पड़ता है जो यात्रियों की संख्या के आधार पर 50 से 100 रूपयों तक का शुल्क लेते हैं। संपूर्ण देश से रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों की मांग के अनुसार, 2003 में, दक्षिण रेलवे ने रेल मंत्रालय को रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए 16 किमी के रेलवे लाइन को बिछाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजा है। यह धरातल पर अब तक नहीं आ सका है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच केवल स्थलीय सीमा है जो जलसन्धि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में विश्व के लघुतम स्थानों में से एक है।

धनुषकोडी और सिलोन के थलइ मन्नार के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढ़ोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं थीं। इन तीर्थयात्रियों और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां होटल, कपड़ों की दुकानें और धर्मशालाएं थी।

धनुषकोडी के लिए रेल लाइन:- जो तब रामेश्वरम नहीं जाती थी और जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई, सीधे मंडपम से धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, एक लघु रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और कुछ सरकारी विभाग जैसे मत्स्य पालन आदि थे। यह इस द्वीप पर जनवरी 1897में तब तक था, जब स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लने के लेकर पश्चिम की विजय यात्रा के बाद अपने चरण कोलंबो से आकर इस भारतीय भूमि पर रखे।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राम सेतु ब्रिज की संरचना का स्टडी करने और राम सेतु की आयु और इसके बनने की प्रक्रिया जानने के लिए पानी के अंदर खोज और शोध करने की मंजूरी दी है। यह अध्ययन यह समझने में भी मदद करेगा कि क्या यह संरचना रामायण काल जितनी पुरानी है। साथ ही, राम सेतु ब्रिज को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है, हालांकि यह मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही यह जानना और दिलचस्प हो जाता है कि क्या भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचनाओं से लिंक करने की संभावनाएं हैं। इसे इस लिंक से और आसानी से समझा जा सकता है –

अरिचल मुनई वह बिंदु है जहां हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी से मिलता है और इस स्थान को धनुषकोडी से देखा जा सकता है।एक तरह से, अरिचल मुनई भारतीय महाद्वीप के अंत का प्रतीक है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी यहीं मिलती हैं।अरिचल मुनई पॉइंट का इतिहास काफी पुराना है. मान्यता है कि यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती के निवास स्थान था।

श्रीलंका का बंदरगाह शहर तलाईमन्नार, पाक जलडमरूमध्य से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। शीर्ष पर अशोकन प्रतीक वाला एक स्तंभ टर्मिनस को चिह्नित करता है। यह भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के पानी का मिलन स्थल है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, विभीषण के कहने पर श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था। इसे इस लिंक से और अच्छी तरह से समझा जा सकता है

https://mindiafilms.com/arichal-munai-ram-setu-viewpoint-tamil-nadu-experience-india/लेखक परिचय:-

(लेखक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, में सहायक पुस्तकालय एवं सूचनाधिकारी पद से सेवामुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर में निवास करते हुए सम सामयिक विषयों,साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और अध्यात्म पर अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं।